Possession et dépossession dans l’ex-royaume de Naples

Entretien avec Alèssi Dell’Umbria

Propos recueillis par Damien Almar et Ferdinand Cazalis

(Entretien publié dans le numéro 1 de la revue Jef Klak, « Marabout », 2014.)

Chaque été pendant des siècles dans le sud de l’Italie, le rituel de la taranta faisait danser des communautés entières. Cinéaste, musicien, auteur d’une monumentale histoire de Marseille et d’un essai détonant sur les révoltes de banlieue, Alèssi Dell’Umbria a vécu en Italie, où il a beaucoup appris sur l’histoire de ce système magico-rituel.

En ce mois d’octobre 2016, il vient de publier Tarantella ! aux éditions de L’Œil d’or, une somme qui retrace l’histoire d’une danse et d’une transe, prises entre la dépossession qu’ont subie les paysans avec l’arrivée du progrès technologique et les tentatives de récupération marchande venues des nouvelles politiques culturelles… Le récit d’un voyage où les paysages évoqués sont avant tout sonores. L’auteur s’efforce d’y restituer l’intensité d’un langage dramatique, celui que les indigènes du Sud de l’Italie se sont créés depuis les temps antiques jusqu’à nos jours. De la danse des tarantate à la danse des couteaux, des chants de travail aux chants de prison, ces sons et ces gestes dessinaient le contour d’un monde qui continue de nous hanter, entre marginalité sociale et récupération spectaculaire. Travaillant tant sur la puissance des cultures subalternes, que sur une critique de la civilisation occidentale, s’interrogeant sur l’articulation de la politique et du langage, le livre échappe au final à toute discipline : il invoque tour à tour l’ethnomusicologie, la philosophie, l’histoire sociale et politique ou encore l’anthropologie…

Pour prolonger la lecture du livre, vous trouverez une vaste sélection de musiques traditionnelles sélectionnées par Alèssi Dell’Umbria, et classées par régions :

- Puglia ;

- Calabria ;

- Campania ;

- Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata ;

- Sicilia.

Téléchargez l’article en PDF

Dans ton manuscrit, tout semble tourner autour d’un rituel de possession et de transe – la taranta – qui s’est perpétué au moins jusqu’aux années 1960 dans le Salento. De quoi s’agit-il et d’où vient-il ?

Le rituel de la taranta me sert de fil conducteur pour reconstituer divers moments d’une cosmogonie éclatée, laquelle plonge ses lointaines racines avant l’impérialisme romain : dans la Grande Grèce et les peuples italiotes. Les premières mentions du rituel en question, évoquant une musique et une danse thérapeutiques, datent du XIVe siècle, mais les XVIIe et XVIIIe siècles sont les plus riches en observations et analyses sur le phénomène.

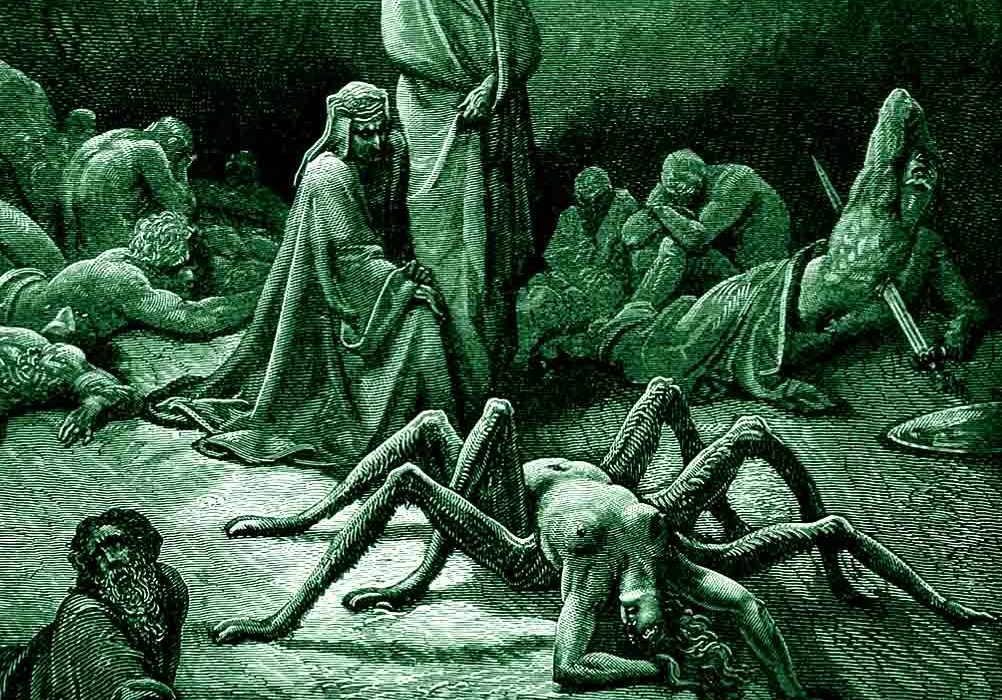

En général, voici ce qui se passe : au début de l’été, une personne se trouve prise de douleurs musculaires violentes, mal au ventre, nausée, vomissements et migraine. L’entourage considère alors qu’elle a été mordue par la taranta, une araignée venimeuse répandue dans la région, et appelle donc des musiciens pour soigner la tarantolata – celle qui a été piquée. La cure consiste en une danse, censée expulser le venin à travers la sueur, et dont les séquences se succèdent trois jours durant, mais cela pouvait parfois s’étirer pendant trois semaines. J’ai entendu parler pour la première fois de ce rituel par la mère d’une amie. Celle-ci avait eu une voisine tarantolata, et avait l’air encore sous le choc en en parlant quarante ans plus tard.

Les morsures de la taranta sont liées aux travaux agricoles : vendanges, moissons, etc. De manière générale, les paysans sud-italiens ont attribué la piqûre à la tarentule (lycosa tarantula), bien visible par sa taille, mais paradoxalement peu venimeuse, alors qu’il existe un autre arachnide qui sévit dans la région : le latrodectus tredecimguttatus, plus petit, dont la morsure provoque une violente intoxication et peut, dans de rares cas, s’avérer mortelle. On a fait endosser à ces araignées, voire au scorpion, la responsabilité de l’état pathologique précédant la transe. Transe qui, elle, se déploie comme un cycle dramatique au cours de la danse.

Au fond, ce qui ne fait aucun doute, c’est que la morsure est avant tout symbolique. Les symptômes attribués à cette morsure amorcent un parcours magico-rituel. Dès que résonnent les sons, la tarantolata effectue une sorte de mimesis de l’araignée, puis soudain se remet sur pied et entame alors la phase de libération, sur des pas de pizzica exécutés à un rythme époustouflant. Au fil des époques, le phénomène est resté incompréhensible pour le clergé, les élites intellectuelles et les autorités séculières, puis pour la médecine et la psychiatrie émergentes au XIXe siècle.

Mais alors, qu’est-ce qui était en jeu dans ce rituel ?

La médecine s’est cassé les dents là-dessus, en cherchant à faire rentrer les symptômes dans une grille de lecture clinique. Une cause, un effet : le venin, l’état de prostration, puis enfin la danse qui soulage. On a cherché des explications par défaut : la frustration sexuelle, la misère sociale, etc. Mais pourquoi vouloir expliquer ce qui a un tel caractère d’évidence pour les intéressés – si ce n’est pour le rendre lisible dans une autre vision du monde, celle des érudits et des universitaires ? À mon sens, ce qui importe, c’est plutôt de prendre au sérieux ce caractère d’évidence : le rituel met en jeu des énergies, et il me tient à cœur de prendre au mot cette expression de « mise en jeu », car elle permet une meilleure compréhension du rituel que la catégorie médico-ethnologique de « tarentisme ».

« Elle pique les hommes sur les couilles, elle pique les femmes entre les jambes », entend-on dans les chants. On ne saurait être plus clair pour attester de la charge sexuelle contenue dans les danses et les musiques de pizzica, comme c’est d’ailleurs le cas dans beaucoup d’autres danses. On associe aussi souvent à la taranta le scorpion, animal lié à la défloration dans la cosmogonie paysanne. La majorité des possédées étaient des femmes : environ deux tiers, selon les cas recensés, c’est pourquoi on en parle souvent au féminin ; ceci dit, pour les cas observés dans le Cilento (au sud de Salerne) des années 1960, les hommes semblent majoritaires, ce n’est donc pas une règle valable partout. Dramatisation du désir sexuel et de sa frustration, donc, mais aussi du monde des morts. Celui-ci a une grande importance onirique dans le sud de l’Italie, aujourd’hui encore…

À un moment donné, une somme d’énergies positives et négatives se concentre dans la figure de la taranta, et le venin, le pharmakon qui provoque l’anéantissement initial de la tarantolata sert de medium à ces énergies : medium symbolique, peut-être, mais cela ne signifie pas qu’il a moins d’effectivité. La prise de possession et l’intoxication étaient violentes : les gens en souffraient physiquement, même s’ils ne risquaient pas de mourir – là-dessus, les témoignages du XIVe au XXe siècles sont unanimes.

C’est un phénomène répandu à cette époque ?

Géographiquement, il est attesté dans toutes les provinces de l’ancien royaume de Naples. En Campanie, dans le Molise, en Apulie, en Basilicate, en Calabre et jusqu’en Sicile. Le Salento et le Cilento ont été les deux ultimes bastions du rituel au XXe siècle. Vers les années 1950, le rituel a déjà opéré un repli domestique et renoncé à l’extérieur. Avant, ça se passait souvent dehors, en plein air, ça débordait dans les champs, à la campagne ou au bord de mer dans des endroits comme Taranto. La plupart des descriptions font état de régions entières traversées par cette danse rituelle au début de l’été. Les témoignages insistent beaucoup sur l’aspect collectif : soit des cas de possession contagieuse, collective, soit des cas individuels – et même là, la tarantolata ne danse pas seule, d’autres personnes non possédées l’accompagnent.

Certains écrits relatent des scènes incroyables, par exemple celui d’un prêtre, envoyé dans un petit village de Calabre au début du XXe siècle, qui dépeint un tableau bruegélien. Le village tout entier part en transe pendant plusieurs semaines et les villageois sont obligés de faire venir des vivres des villages voisins parce qu’ils dépensent beaucoup d’énergie. Ils ont besoin de se ressourcer, mais ne travaillent plus les champs, tout occupés qu’ils sont à danser au son de la zampogna et du tamburello…

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, parmi les innombrables descriptions et les débats sans fin sur cette question troublante, on trouve aussi des auteurs à l’esprit chagrin, avec l’accent de mépris des gens instruits et de l’élite, qui laissent entendre que derrière tout ça, il n’y a rien d’autre que la volonté de danser, de se laisser aller. Mais il faut avant tout y voir un système magico-rituel qui fait partie des moments incontournables de la vie sociale, au même titre que le carnaval. Les sociétés où ces danses sont attestées les acceptaient très bien.

Cette période de l’histoire n’a pas grand-chose à voir avec les pratiques récréatives de la neo-pizzica apparue à la fin des années 1990. Que s’est-il passé entre-temps ?

Pour qu’une ou plusieurs personnes entrent dans une transe de possession, il faut qu’il existe un cadre rituel, et il faut que la puissance qui possède soit pensée. L’esprit, commun à tous, mais qui échappe à l’individu singulier, doit être reconnu et nommé. Dans certaines rondes de pizzica des années 1990, on pouvait sentir une tension vers cela, comme en germe. Mais des opérations commerciales comme la Notte della Taranta y ont coupé court.

Tu évoques ici le coup de grâce, mais l’agonie a commencé bien avant…

Après le Risorgimento, tant le clergé que l’intelligentsia post-illuminista commencent à combattre le rituel. La connotation sexuelle choque et, par ailleurs, les progrès de la science et de la médecine s’accompagnent d’une hostilité envers ce qui les déborde, c’est-à-dire ce qui semble irrationnel, contraire à l’esprit des Lumières.

Jusqu’au XVIIIe siècle, le débat intellectuel sur le rituel de la taranta se faisait plutôt en référence à une thématique héritée de la philosophie grecque à propos du pouvoir et de la magie des sons. À partir du XIXe, on n’est plus émerveillé par cette musique qui guérit les gens du venin, et on entre dans le registre de la pathologie. Médecine et psychiatrie imposent leur hégémonie, elles établissent des diagnostics : bien souvent une « hystérie », à traiter par les moyens adéquats. Il arrive que des tarantolate soient passées aux électrochocs. Les observateurs deviennent épouvantés par l’apparent déchaînement obscène et furieux des danses. Le regard change. Il aboutit à des condamnations pures et simples de la part de beaucoup de médecins.

Néanmoins, la répression directe demeure marginale : un carabinier peut user et abuser de son pouvoir pour interdire les danses, mais c’est davantage une pression sociale et culturelle latente qui s’exerce. Au XIXe siècle, le médecin ou le maître d’école sont des gens qui incarnent le savoir et qui acquièrent un prestige qu’ils n’avaient pas auparavant auprès des classes paysannes illettrées. Pour ces gens-là, il est temps d’arrêter de dépenser de l’argent, du temps et de l’énergie dans ces danses sans but ni fin, au détriment du travail et de la productivité. Les mutations culturelles se produisent par capillarité, de façon très lente et insidieuse, mais le fait est que la pratique du rituel régresse petit à petit.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le rituel persiste. Il est encore attesté après-guerre en Apulie, dans la province de Lecce, à Taranto, à Brindisi, dans la province de Foggia, au nord, dans le Molise, en Calabre, il est même pratiqué dans le sud de la Campanie, à Salerno. Le miracle économique italien porte un coup fatal à ces pratiques d’un autre âge. Dans les années 1970, il reste encore quelques dizaines de tarantolate dans le Salento, mais c’est devenu quelque chose de honteux, dissimulé au sein du foyer, bien loin du rituel des siècles passés partagé par toute une communauté. Les gens en sont venus à avoir peur des tarantolate, ils ont intégré les critères de la médecine… Le rituel s’éteint, parce qu’elles ne sont plus reconnues socialement. À la limite, seuls les proches, les parents et les voisins les assistent, avec commisération, accompagnant quelqu’un de malade… Un complexe magico-rituel qui a traversé cinq siècles, avec la tension d’une joie collective, a ainsi périclité en maladie mentale.

Dans cette chronique d’une mort annoncée, quel a été plus précisément le rôle joué par l’Église catholique ?

Le christianisme méridional se caractérise par un goût prononcé pour la dévotion extérieure, qui s’exprime dans des rituels collectifs, bien plus que par une religiosité intérieure. Bakounine a très bien compris ça chez les paysans du sud de l’Italie quand il parle de leur approche théâtrale de la religion. C’est à partir de là que l’Église a réussi à superposer la dévotion aux saints au rituel, probablement au XVIIIe siècle. Après la danse rituelle, il fallait désormais aller à l’église dédiée au saint protecteur, qui pouvait être San Vito, San Paolo, ou encore les santi medici Cosmo et Damiano, et leur faire une offrande. En donnant au saint concerné la capacité thaumaturgique en jeu dans la danse de la taranta, l’Église canalise la croyance qui lui échappe et augmente son emprise, certes, mais cela n’empêche pas le rituel de continuer à être pratiqué plus ou moins comme avant…

Ce qui est plus étonnant, c’est que les gens opèrent progressivement une fusion entre la taranta et le saint. Examinons attentivement l’un des couplets les plus connus, apparu à cette époque-là et que j’ai déjà cité : « Santu Paulu meu de le tarante ca pizzichi le caruse a ’mmenzu ll’anche Santu Paulu meu de li scurzuni ca pizzichi li carusi alli cuiuni », « Mon saint Paul des tarantules / Tu piques les filles entre les cuisses / Mon saint Paul des serpents / tu piques les garçons sur les couilles. » Tout ça n’est pas très catholique, mais qu’est-ce que ça signifie ? Saint Paul sauve-t-il ? Ou bien est-ce lui qui pique ? Il sauve, mais c’est aussi lui qui pique… Il y a une confusion des rôles, typique du monde paysan, et cette ambiguïté est révélatrice de la position de l’Église, qui veut s’approprier le rituel sans y parvenir totalement. Elle impose les saints, mais elle n’est pas satisfaite quand, dans l’église de Galatina par exemple, consacrée à San Paolo, les tarantolate débarquent à l’office en se roulant par terre. Là, une petite chapelle, dédiée au saint, leur est concédée au XVIIIe siècle, avec son puits à l’eau miraculeuse : et là-dedans dès le départ, che casino ! On a l’impression d’être dans un manicomio – un asile : c’est l’incohérence totale, avec des hurlements, des gens qui se roulent par terre l’écume aux lèvres. Une telle pagaille n’a rien de surprenant quand on sait que la musique est prohibée dans la chapelle, alors qu’elle est essentielle pour donner une forme cohérente à la possession !

Dans les années 1950, l’historien des religions et philosophe Ernesto De Martino a étudié le rituel de la taranta. En quoi ton approche diverge-t-elle de la sienne ?

De Martino croyait fermement au progrès, à la perspective de partager les lumières du monde occidental avec les masses illettrées du Sud. C’était un intellectuel de Naples, un moment affilié au Parti communiste italien (PCI), qui avait mené des enquêtes en Basilicate à partir des pistes ouvertes par la publication du Christ s’est arrêté à Eboli de Carlo Levi en 1947. Il s’est ensuite rendu en 1959 dans le Salento avec une petite équipe pour une très brève enquête : trois semaines durant lesquelles ils ont observé, dans le bourg de Nardó, le rituel mené par le groupe du barbier violoniste, Luigi Stifani. Ils ont rencontré un certain nombre de médecins, certaines personnes tarantolate, et les ont questionnées. De Martino a rendu les résultats de cette enquête dans le fameux livre, La terre du remords, où il conclut au caractère symbolique de la taranta…

J’ai lu cet ouvrage au début des années 1990, et il m’a laissé sur ma faim. En relisant ensuite les écrits de Nietzsche sur la naissance de la tragédie et ceux d’Artaud sur le théâtre, alors que par ailleurs je m’étais intéressé aux rituels de possession qui existent toujours en Afrique du Nord et en Afrique noire de l’Ouest, j’ai compris ce qui ne me convenait pas dans l’approche demartinienne. Rétrospectivement, on peut critiquer chez cet ethnologue le fait que sa rencontre avec le monde paysan ne lui sert pas à questionner son propre monde. Il analyse la taranta comme le reliquat d’un monde archaïque appelé à disparaître. Il y voit le symbole du sous-développement méridional, une manifestation de souffrance de la part de gens minorisés dans la société italienne. Or ses analyses sont depuis devenues une vulgate, que j’ai pu entendre dans la bouche de beaucoup de gens dans le Salento.

Le problème avec De Martino, c’est qu’il voit les paysans essentiellement comme victimes. Pour lui, le sous-développement du Sud réduit ces gens sans avenir à chercher le salut dans des pratiques archaïques. Pour ma part, j’ai voulu proposer une tout autre lecture. Tout rituel de possession procède par analogie avec le cycle maladie-guérison : il est théâtralité, dans une mise en jeu de puissances invisibles, innommables – en premier lieu celle du désir sexuel. C’est pour cela que la tarantolata ne danse pas seule : sa danse est directement communication.

La conception évolutionniste de l’histoire à laquelle De Martino obéit l’empêche de voir ce qu’il y a d’universel dans ces formes d’expression : la magie, le lamento funèbre, le rituel de la taranta, etc. Il cherche une explication rationnelle à ce qu’il ne peut s’empêcher de considérer comme une anomalie… Je renverse son raisonnement : la cause, c’est la transe ; l’effet, c’est la souffrance initiale. Pour autant que l’on doive penser en termes de cause et d’effet… Ce n’est pas parce que la tarantolata souffre qu’il faut faire intervenir les musiciens et la faire danser afin d’y remédier, c’est parce qu’elle doit impérativement danser qu’elle appelle les sons par ces symptômes analogues à ceux d’une morsure d’araignée. Il y a là tout un jeu théâtral dont les codes sont scrupuleusement observés, et comme je l’ai dit, dans les siècles antérieurs ce jeu était beaucoup plus complexe.

Les travaux de De Martino ont pourtant fait école, et il y a même eu après lui un « Institut De Martino ». Ses successeurs ont-ils continué sur la même lancée ?

Son intérêt méthodique pour plusieurs aspects du monde paysan méridional en a fait une référence importante pour divers intellectuels et militants qui voulaient agir dans l’optique gramscienne : Antonio Gramsci avait prôné la construction d’une hégémonie culturelle des classes subalternes, qui intégrerait des éléments des cultures populaires de tradition orale. Étonnamment, c’est surtout dans le nord de l’Italie que ça s’est produit. L’Institut Ernesto De Martino « pour la connaissance et la présence alternative du monde populaire et prolétaire » a été créé à Milan en 1966, un an après la mort de De Martino.

Son principal fondateur, Gianni Bosio, était une sorte de marxiste libertaire, et son point de vue sur la question n’était déjà plus tout à fait celui de De Martino. Ce dernier raisonnait en observateur, là où Bosio raisonnait en agitateur. Son idée était de multiplier dans tout le pays des ligues culturelles, sur le modèle des ligues paysannes qui avaient mené les luttes de la fin du XIXe jusqu’à l’avènement du fascisme. Elles devaient porter un projet d’émancipation politique à partir des formes d’expression culturelles propres à chaque territoire, des formes issues du monde subalterne qu’il appartenait à des « intellectuels renversés » de documenter : ces militants culturels dépasseraient la scission entre culture écrite et culture orale, culture savante et culture traditionnelle, engendrant ainsi une nouvelle culture antagoniste.

Si ce projet n’a pas vraiment abouti, il a néanmoins inspiré dans les années 1970 une vague de jeunes musiciens qui se sont lancés dans la valorisation culturelle et politique des classes subalternes. En vérité, le répertoire traditionnel a inspiré toutes sortes de réinterprétations, pour le meilleur comme pour le pire, certains se contentant de l’adapter à leur propre formation héritée de l’harmonie tonale. Il y a eu une simplification et un appauvrissement des techniques de chant dans beaucoup de groupes de riproposta. Depuis deux décennies, une seconde vague de riproposta, moins militante et plus portée vers une ample diffusion, s’est développée, plus professionnelle. Actuellement, je connais quand même pas mal de musiciens, en Calabre, en Campanie, et même dans le Salento, qui font de très belles choses à partir de ce répertoire pour avoir su en assimiler les modalités. J’en connais aussi pas mal qui font de la merde, et qui réussissent à la vendre au prix de l’or… Le problème, comme souvent, réside dans la professionnalisation des musiciens, qui finissent par jouer davantage pour le public des festivals que pour leur communauté.

Tu veux dire que les marxistes, avec l’intention de sauver cette musique paysanne, n’ont fait que mieux la détruire ?

C’est plus complexe que ça. La massification culturelle opérée par la radio et la télé avaient déjà fait pas mal de dégâts, Pasolini a dit des choses fortes là-dessus lors de son séjour à Lecce peu avant sa mort… Les musiciens qui s’intéressaient à la tradition paysanne – celle de leurs parents, bien souvent – voulaient lui donner ses lettres de noblesse et pensaient, très justement, qu’elle pouvait fonctionner comme un contre-modèle à la musique de distraction produite et diffusée industriellement. Rappelons que ces années 1970 furent terribles : beaucoup de gens abandonnaient leur propre culture, les instruments traditionnels étaient méprisés et, pendant ce temps, les médias réussissaient à imposer partout la médiocrité comme norme culturelle. Ainsi, les jeunes musiciens qui reprenaient le répertoire paysan traditionnel participaient de la subversion plus générale en Italie.

Il y a eu au moins un cas où la greffe du traditionnel et du militant a pris, c’est celui du Gruppo Operaio ‘E Zezi, qui s’est formé au milieu des années 1970 avec des étudiants, des chômeurs en lutte et des ouvriers de l’usine Alfasud de Pomigliano d’Arco. Ces dernières années, le groupe a connu des vicissitudes diverses, des scissions, ils ne sont plus tout jeunes à présent, mais enfin, ‘E Zezi reste une référence très forte pour beaucoup de gens dans le Sud. Leur « Tammurriata de l’Alfasud » est immortelle ! Mieux, certains de leurs chants originaux sont entrés dans la tradition orale : j’ai entendu plusieurs fois des jeunes chanter « Vesuvio » dans des rondes, lors de fêtes populaires.

Le monde occidental, qu’il parle par la bouche des religieux, des savants, des médecins, de la technique, des marxistes gramsciens, le fait à partir de catégories et de concepts extérieurs au monde paysan. Quelqu’un comme Roberto De Simone a déjà mieux compris ce monde : ses campagnes de collectage menées en Campanie dans les années 1970, et les commentaires qu’il en donne sont d’une grande pertinence.

Mais là, on ne parle plus forcément du rituel : il s’agit d’enregistrements et de gens qui s’intéressent à la musique en tant que telle… Il y aurait donc une histoire propre de la taranta comme musique, détachée de l’histoire paysanne ?

La tarentelle et la pizzica se dansaient déjà comme danses profanes il y a deux siècles, et la première occurrence du mot « tarentelle » se trouve dans un recueil de chants et de musiques publié par des religieux à Naples en 1602. J’ai écouté une interprétation de cette « Tarentelle » par l’Atrium musicae de Madrid : on retrouve vaguement un certain air, mais on est loin de ce que j’ai pu entendre dans le sud de l’Italie. On voit bien que tout ça est passé par le registre de la musique savante et qu’on a perdu l’essentiel en chemin. C’est ce qui s’est produit à la fin du XVIIIe siècle quand la tarentelle a commencé à inspirer divers compositeurs, et que, adaptée à l’harmonie tonale, elle est entrée dans les salons de l’aristocratie bourbonienne de Naples – tandis que l’originale poursuivait son existence parallèle dans les fêtes populaires.

La tarentelle et la pizzica sont des musiques modales : les interprètes jouent chaque note en relation à une note fondamentale fixe, répétée ou maintenue en boucle. La modalité privilégie l’aspect horizontal, la mélodie, et ignore l’aspect vertical, à savoir la construction de l’harmonie. D’où l’importance donnée aux notes jouées et aux tensions créées, au détriment des successions harmoniques. La mélodie se déroule en multipliant les micro-variations, comme dans les musiques grecques, turques ou arabes. C’est flagrant quand on écoute les joueurs de zampogna, de guitare battente ou les violons de la pizzica. Une telle répétition crée un effet hypnotique, nécessaire à la transe. Le temps de la musique modale est cyclique – à l’image du monde paysan –, alors que le temps de la musique harmonique-tonale est un devenir – à l’image de la vie dans les métropoles industrielles.

Dès qu’on déplace l’exécution de cette musique (dans un salon de musique au XVIIIe siècle ou sur une scène au XXe), les gens attendent des objets esthétiques finis et définis, avec un début et une fin. Si le groupe jouait le même morceau pendant une demi-heure, le public se lasserait – le public européen, en tout cas. Alors que cela fonctionne très bien dans une ronde, à l’intérieur de laquelle se succèdent les danseurs. Quelqu’un qui se trouve au bord d’une ronde où la musique se déroule ainsi peut éprouver une sorte de transe de basse intensité. C’est précisément là que se situe le point d’incompatibilité. L’auditeur d’un salon de musique bourbonien ou le spectateur d’un festival de « musique trad’ » ont en commun ce détachement esthétique, qui fait qu’ils ont besoin de variété dans les pièces jouées.

Alors que je jouais à la fête de la San Rocco à Torrepaduli, je me souviens d’un groupe de gens manifestement venus en touristes, qui, pendant que je faisais une pause, sont venus me demander : « Mais, ça va être le même morceau toute la nuit ? » Eh oui ! Un seul et unique morceau toute la nuit… Dans une ronde de tarantella, les gens adhèrent complètement aux sons, ils sont comme envoûtés – même s’ils ne font rien d’autre qu’assister à la danse, au bord de la ronde. Je le sais parce que ça m’est arrivé certaines fois à la San Rocco de me sentir décoller, littéralement, alors que je jouais du tamburello depuis une heure ou deux dans une même ronde où vingt à trente tamburelli frappaient le rythme. Là, je me suis retrouvé à jouer dans un état second, comme si j’avais fumé un haschich bien puissant. D’autres musiciens traditionnels à qui j’en ai parlé m’ont dit avoir aussi éprouvé, en certaines occasions, la même sensation. Ça passe dans le corps, qui vibre tout entier, qui n’est pas immobile comme celui d’un spectateur.

Tu disais que plusieurs facteurs ont concouru à la dégradation du rituel. En quoi l’industrialisation de l’Italie, dans les années 1970, avec ce qu’on a appelé le miracle économique a-t-il joué un rôle ?

Après l’échec des mouvements paysans d’après-guerre, les gens du Sud ont massivement émigré. Pour eux, le miracle économique a été synonyme d’exil, en montant travailler à Turin, en Allemagne, ou en partant aux États-Unis. Cela a développé un regard très critique de l’industrialisation. On le voit dans la participation des Méridionaux dans les luttes ouvrières des années 1970, qui sont des luttes contre le travail, comme ça a été théorisé à l’époque autour de l’usine Fiat Mirafiori. Cette dimension apparaît clairement dans Nous voulons tout ! de Nanni Balestrini, l’histoire d’un jeune, immigré de la province de Salerne, qui refuse catégoriquement de se résigner au travail à l’usine.

Ces luttes dépassaient le cadre syndical habituel en s’attaquant directement aux nouvelles formes d’organisation du travail. Les ouvriers refusaient de se laisser broyer par la logique du travail à la chaîne et d’obéir à la discipline de caserne : c’était une lutte contre la perte de l’individualité. Les ouvriers de Mirafiori les plus extrémistes venaient pour l’essentiel du sud de l’Italie. Encore aujourd’hui, j’entends dire par des gens qui s’en scandalisent, qu’à l’Alfasud de Pomigliano d’Arco, en banlieue de Naples, il y a de l’absentéisme, que les gens ne veulent pas travailler, font du sabotage, etc. C’est tout à la fois l’âme et le corps qui se révoltent. La perte de la civilité paysanne se joue aussi là : le monde paysan avec ses usages, son autosuffisance alimentaire, ses entraides, ses fortes solidarités, ses expressions, et ses jours de fête.

Pour parler de cette perte de la civilité paysanne, tu fais le lien entre possession et dépossession dans l’ex-royaume de Naples à partir du rituel de la taranta…

L’aliénation – Entfremdung – commence comme dépossession, et la notion d’aliénation mentale, quant à elle, est souvent utilisée pour décrire la possession d’un individu par des esprits. De Martino établit une relation causale de l’un à l’autre, dont j’ai dit plus haut qu’il fallait en inverser les termes. Ce que je vois, c’est que la marginalisation du sud de l’Italie par rapport à l’Europe a permis à des pratiques culturelles et sociales qualifiées d’archaïques de subsister jusqu’à une date récente. Certaines existent toujours, comme les rituels de l’arbre par exemple. Or l’épuisement de la modernité nous permet d’interroger enfin ces pratiques.

La dépossession, c’est l’histoire propre à cette région du monde, du fait de la conquête et de l’oppression coloniale qu’elle a subies de tout temps et qui l’a marginalisée par rapport au monde occidental. Pour rester sur le dernier millénaire, le sud de l’Italie a été colonisé par les Normands, les Angevins, les Espagnols, les Français puis les Piémontais. Aujourd’hui, le Sud est la mauvaise conscience de l’État-nation italien. La conquête du royaume de Naples a été quelque chose de scandaleux. La maison de Savoie y cherchait des ressources fiscales supplémentaires et des conscrits, les bourgeois de Turin voulaient se débarrasser du concurrent économique que représentait Naples… Une fois cela réglé, le pacte entre la bourgeoisie du Nord, les grands propriétaires fonciers du Sud et la petite bourgeoisie se fit sur le dos des paysans, frustrés dans leurs espoirs de récupérer les terres dont ils avaient été dépossédés. La première réaction fut le brigandage, la seconde l’émigration – qui fut une véritable plaie, parce que, bien souvent, les gens qui émigraient étaient les plus entreprenants, ceux qui auraient eu le plus de capacité de faire bouger les choses sur place.

Aujourd’hui que le rituel et la composante paysanne

ont disparu, que reste-t-il de la musique et des danses qui en sont issues ?

Dans les mondes paysans, les frontières du sacré et du profane sont toujours élastiques. Ce qui a disparu aujourd’hui, c’est le cadre rituel et la transe de possession par la taranta, mais les codes chorégraphiques sont toujours là, ils se sont transmis, ils ont été conservés et cultivés.

À l’époque de Gianni Bosio, il fallait se battre contre le mépris social et culturel qui plombait le monde paysan. À présent, il faut se battre contre la récupération culturelle. Je dirais que l’erreur de départ – sans doute inévitable chez des intellectuels et des militants – a été de ne retenir que la lettre : les paroles des chants collectés, parfois les modalités musicales, stricto sensu. Ce qu’on a sauvé, ce sont des éléments isolables sur un plan culturel : recyclables par la société du spectacle, l’exemple calamiteux de la Notte della Taranta l’atteste. Le débat sur la tradition et/ou l’innovation qui se poursuit de façon confuse dans le Sud reste marqué par cette erreur de départ – privilégier ce qui est littéral –, alors que précisément tout le langage dramatique du monde paysan se joue de la lettre. Il s’est trouvé en quelque sorte réifié en patrimoine à réinterpréter.

Dans les années 1990, une seconde vague est arrivée, qui a engendré en Apulie, en Calabre, en Campanie, des groupes plus attentifs aux modalités musicales, qui avaient été à l’école des anciens. À ce moment-là, il était encore possible de faire les comptes avec les expériences des années 1970 et renouer avec les modalités de la tradition, mais c’est alors que sont arrivés les arrivistes, ceux de la Notte della Taranta, ceux de Taranta Power, dont la logique est de produire un divertissement de masse. Bien évidemment, la musique s’en est ressentie, ainsi que la façon d’occuper l’espace, la théâtralité des danses au centre de la ronde, le défi ouvert entre chanteurs et entre musiciens – tout cela fut oublié au profit d’une organisation verticale. Dès lors, il fallait se battre contre un mépris beaucoup plus insidieux que le mépris de classe de jadis. Ces organisateurs débarquent avec la toute-puissance de l’argent public, de l’équipement technique et du marketing publicitaire… et la bonne conscience d’offrir une scène à la musique populaire traditionnelle – qui n’a jamais été une musique de scène.

Cependant, les fêtes populaires, qui s’organisent sur un plan horizontal, ne sont pas hors d’atteinte. Un exemple que je connais bien est celui de la San Rocco, dans le Salento, où traditionnellement, les gens se retrouvaient pour se défier à la danza-scherma, une danse des couteaux, sur rythme de pizzica. Au début des années 1980, des intellectuels organiques comme Luigi Chiriatti ou Giovanni Pellegrino sont allés relancer les dépositaires de cette tradition. Ils les ont convaincus de revenir (une année, il y a même eu une affiche « Ritorno a San Rocco », « a Santu Roccu » en dialecte), et ces gens sont revenus, ont recommencé à danser en rondes.

Ça n’avait cessé que très peu de temps, et ça a repris avec une vision politique, au sens où les gens qui dansent la scherma appartiennent aux catégories les plus marginalisées de la population, paysans pauvres, petits délinquants, gitans, etc. Cette appartenance, loin d’être vécue comme honteuse était pour une fois revendiquée. Ainsi relégitimées, ces pratiques rituelles ont attiré des centaines, des milliers de gens à la San Rocco avec leurs tamburelli. J’y suis allé pour la première fois en 1993. Vers la fin des années 1990, ça a commencé à déraper de nouveau : la fête était victime de son succès. Des instruments qui n’avaient rien à voir s’invitaient qui assourdissaient tout le monde, certains achetaient le tamburello là, sur la bancarella, et commençaient à jouer sans savoir, en désorganisant le rythme. Dans beaucoup de rondes, ils ne respectaient plus le principe d’un couple (mixte ou non) de danseurs à la fois : certains se croyaient sur le dancefloor d’une discothèque.

Au milieu des années 2000, quand même, les danseurs de scherma ont repris les choses en main. Pour eux, cette nuit-là constitue un rendez-vous rituel important, un véritable agôn. Avoir survécu à l’invasion des frikettoni et des voyeurs, voilà qui témoigne de la vitalité de cette tradition. Bien sûr, ces derniers n’ont pas disparu, mais enfin, les rondes au centre de la fête leur ont été fermées.

Au final, on peut donc avoir l’espoir d’une sorte de réappropriation culturelle ?

Aujourd’hui, un mélange intéressant s’opère dans ces fêtes. Des gens qui appartiennent encore à ce monde paysan, dont certains lambeaux ont subsisté çà et là, s’y retrouvent aux côtés de jeunes urbains (parfois les enfants de paysans émigrés dans les métropoles). Beaucoup de ces gens qui jouent ou dansent dans les rondes vont aussi dans des manifs, comme ces équipes de tammurriata de Giugliano qu’on peut entendre dans les cortèges de protestation de la Terra dei Fuochi. Toute une jeunesse, qui ne se retrouve pas dans ce monde moderne ou postmoderne, converge vers ces sons et ces danses d’un monde non seulement marginalisé, mais prétendument condamné à disparaître. D’où ce mouvement de réappropriation du langage, qui implique des sons, des chants, des danses et surtout un certain rapport au temps et à l’espace. Les opérations de neutralisation, visant à réduire le langage à quelque chose de consommable, ne peuvent contrôler tous les possibles. Il n’était pas confortable d’habiter ce monde (que De Martino avait observé et que Vittorio De Seta avait filmé avec l’intuition de sa disparition imminente), et les chants et les sons des paysans en témoignaient de façon éloquente. Mais à présent que tout cela est détruit, les descendants de ces paysans, qu’ils vivent dans des métropoles ou des villages, éprouvent en contrecoup une douloureuse absence au monde.

Mon livre commence par une évocation de la ville de Taranto à l’époque de la Grèce ancienne, par où les rituels dionysiaques firent leur entrée dans l’Italie du Sud, et il finit par une évocation de Taranto d’aujourd’hui, avec ses résidents intoxiqués par des poisons qui n’ont rien de symbolique et dont on ne guérit pas. Ce lieu ravagé, pur produit de la modernité dans tout ce qu’elle a de pathogène, est stricto sensu inhabitable. Il y a dans cette ville et dans toute la province un engouement populaire pour la pizzica, peu médiatisé parce que, évidemment, la région tarantine n’est pas une destination touristique comme le Salento avec ses plages et ses églises baroques. Comme si les gens cherchaient, dans la danse, à expurger non tant le venin bien réel déversé par l’industrie sidérurgique et pétrochimique que ses effets destructeurs antisociaux. Et les mêmes qui vont danser la pizzica sur les places vont manifester contre l’Ilva et son infâme patron Emilio Riva… Se reconstruire un langage commun, c’est la condition première pour sortir de l’absence.

Pour prolonger la lecture du livre, vous trouverez une vaste sélection de musiques traditionnelles sélectionnées par Alèssi Dell’Umbria, et classées par régions :

Une trentaine de détenus ont déclenché un incendie au centre de détention d’Aiton, en Savoie, en milieu d’après-midi, a-t-on appris auprès de la préfecture du département. Les forces de l’ordre ont finalement réussi à ramener le calme et tous les détenus ont rejoint leurs cellules.

Une trentaine de détenus ont déclenché un incendie au centre de détention d’Aiton, en Savoie, en milieu d’après-midi, a-t-on appris auprès de la préfecture du département. Les forces de l’ordre ont finalement réussi à ramener le calme et tous les détenus ont rejoint leurs cellules.