Depuis le 22 février, pour la dixième semaine consécutive, le peuple est massivement sorti dans les rues d’Algérie pour exiger le départ du système, du régime, du pouvoir…

Et la détermination de la population est aussi importante que le flou entourant ces trois notions, tout comme les moyens à employer pour parvenir à ce but.

Si la fin ne justifie pas toujours les moyens, il existe néanmoins «une interdépendance dialectique» entre les deux.

C’est pourquoi il nous revient de préciser, dans la libre confrontation des idées, tant les méthodes à utiliser que l’objectif à atteindre.

«Système dégage!»

De quel système le peuple veut-il se débarrasser ?

Du « système Bouteflika » comme cela apparaît ici ou là, notamment du côté de ceux qui ont retourné leur veste pour prêter allégeance à Gaïd Salah ?

Si le problème résidait dans la seule personne de Bouteflika, alors la population n’aurait plus de raison de protester puisque le président sortant a démissionné.

Or, ce système n’est pas mort le 2 avril 2019. Sans doute n’est-il pas né non plus le 27 avril 1999, il y a vingt ans, presque jour pour jour.

Les slogans associent le système à une «bande». Des têtes ont commencé à tomber. Elles étaient jusqu’alors considérées comme intouchables voire innommables…

Alors, pourquoi ce malaise? Sans doute parce que chacun sait, sans se faire aucune illusion sur la justice, qu’il ne s’agit pas d’un problème de personne mais de pratiques qui font système.

Et nous pouvons les citer sans chercher à être exhaustif: corruption, népotisme, manipulation, obscurantisme, prédation, etc.

«Le peuple veut la chute du régime!»

De quel régime le peuple veut-il la chute?

Celui qui a décidé de l’interruption du processus électoral le 11 janvier 1992 ? Ou alors celui issu du « redressement révolutionnaire » du 19 juin 1965?

Et pourquoi ne pas remonter à 1957, 1830 voire au temps de la régence d’Alger, ou bien avant?

Les manifestants rejettent un régime qui plonge ses racines dans l’histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale du Maghreb.

Mais les contestataires ne sont pas en lutte avec les fantômes du passé, même s’ils en utilisent les symboles. Ils sont confrontés à des obstacles du présent.

Le régime a une façade légale, avec son armée, sa police, ses services, son gouvernement, son parlement, ses assemblées locales, ses lois, sa constitution.

Cette dernière, pourtant anti-démocratique, a fait l’objet de bien des discussions et certains ont cru pouvoir y recourir pour appuyer les aspirations démocratiques du mouvement.

Il s’agit là d’une impasse et le mot d’ordre «nous avons dit tous, c’est tous» s’applique aussi bien au personnel politique qu’aux règles du jeu encore en vigueur.

«Pouvoir assassin!»

Ce pouvoir a assassiné en 2001, lors du printemps noir de Kabylie. En octobre 1988 aussi, mais pas seulement.

Le mouvement populaire connaît au moins deux victimes. Hassen Benkhedda, 56 ans et Ramzi Yettou, 23 ans.

Sans compter les nombreuses gueules cassées, ces fils de pauvres que certains n’ont pas hésité à qualifier de «provocateurs», de «voyous» ou de baltaguia».

Honte à ceux qui salissent ces jeunes qui ne se font aucune illusion sur les forces de l’ordre et qui ont subi la répression la plus brutale, avant même le 22 février.

Alors, quel est ce pouvoir qui se dresse devant les manifestants? C’est d’abord celui de l’État protégé par ses hommes en armes et en uniformes.

Mais il y a aussi d’autres pouvoirs, à savoir ceux qui inhibent des manifestants qui n’osent pas utiliser leur force extraordinaire dans un but déterminé.

Ces pouvoirs qui bloquent l’initiative et brident le mouvement populaire sont aussi ceux qui structurent la société. Il faut les désigner sans établir de hiérarchie.

C’est le pouvoir des patrons sur les salariés et les chômeurs ; celui des hommes en armes sur les civils ; celui des religieux sur les non pratiquants et les non croyants ; celui des hommes sur les femmes ; celui des vieux sur les jeunes ; celui des commerçants sur les consommateurs et les producteurs ; celui des nationaux sur les étrangers, etc.

Tel était l’état de la société avant le 22 février. Et il était loin d’être satisfaisant pour les partisans sincères de la liberté et de l’égalité. A-t-on fait un pas en avant depuis ? Est-il possible d’aller plus loin encore ?

Or, le système, le régime, le pouvoir procèdent de ces rapports d’exploitation et de domination qui structurent la société algérienne comme toutes les autres.

Si l’on désire sincèrement mettre fin au système, au régime et au pouvoir, alors il convient de transformer tous les rapports sociaux qui en sont les fondements. Il s’agit encore de l’assumer et de l’affirmer.

Quelle transition?

C’est ce chemin que l’on doit désigner par «transition», à savoir celui qui nous mène de l’état actuel des choses à l’émancipation individuelle et collective.

En mettant fin, au passage, à l’empoisonnement massif causé par l’industrie agro-alimentaire, à l’enlaidissement des paysages par les bétonneurs et à l’encombrement des rues par des véhicules polluants.

Cela ne signifie pas l’adhésion à une «feuille de route» élaborée par des états-majors civils ou militaires et qui fixerait des étapes consensuelles afin que tout change pour que rien ne change.

Le capitalisme néolibéral et la démocratie représentative sont partout en crise. On ne peut pas se réclamer du peuple, s’appuyer sur les classes populaires, et défendre un agenda contraire à leurs intérêts.

On ne peut pas appeler au «changement radical» et hésiter à affirmer, maintenant, des principes élémentaires que sont la liberté de conscience, le refus de tous les racismes et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Et ce principe d’égalité concerne tous les aspects de la vie : en matière de salaire, d’héritage, de libre disposition de son corps, etc. Autant de choses à conquérir par la lutte autonome sans céder au chantage de l’unanimisme.

Quant au racisme, il y a des slogans qui salissent un mouvement pourtant historique. Pourquoi qualifier les tenants du pouvoir de «Marocains» ou de «juifs»? Ne sont-ils pas Algériens et musulmans?

On ne peut pas parler au nom des travailleurs et marcher pour défendre des oligarques, des milliardaires, ou couvrir des bureaucrates syndicaux qui ont piétiné les droits des salariés.

Les manifestations et les grèves dans le monde du travail doivent rester sur un terrain d’indépendance de classe. C’est sur cette base que les exploités peuvent s’organiser, se fédérer, loin de toute confusion.

Les syndicalistes de l’UGTA opposés à Sidi Saïd affirment avec justesse que « la question démocratique ne saurait être dissociée de la question sociale ».

Les travailleurs du complexe Tosyali dans l’Oranie ont raison de faire grève pour la revalorisation des salaires, l’intégration des précaires et la cessation des licenciements abusifs. Il s’agit maintenant de généraliser la grève avec tous les secteurs en lutte!

Les chômeurs ont eu raison d’occuper le complexe d’El Hadjar, par centaines, pour exiger leur recrutement. Ils montrent la voie à suivre, celle de l’action directe, de masse et de classe.

Chacun sait que les manifestations du vendredi ne suffiront pas à changer l’ordre des choses, à créer des rapports égalitaires, à modifier les règles du jeu sans passer par des élections ou une Assemblée constituante.

Pour l’auto-organisation

L’auto-organisation devient urgente. Il ne s’agit pas de se perdre dans des controverses inutiles sur les réseaux sociaux, ces armes de surveillance et d’intoxication massives, mais de créer des comités concrets sur les lieux de résidence, de formation ou de travail «où les individus délibèreront de la prise en charge de tous les aspects de la vie quotidienne, sans la médiation de l’État ou des professionnels de la représentation».

Ces comités pourraient décider de leur propre «feuille de route» pour répondre à l’urgence sociale et démocratique: expropriation des biens des patrons-voyous et politiciens corrompus; gestion par les travailleurs de l’outil de production; réquisition des locaux attribués aux formations du régime ; animation de la vie culturelle et sociale; création d’institutions solidaires répondant aux aspirations de la population, etc.

En devenant de véritables universités populaires, ouvertes à toutes et tous, où l’on parlerait les langues du pays dans leur diversité, ces comités pourraient devenir des lieux de critique et d’expérimentation sociales, consacrant le triomphe des libertés individuelles par la lutte collective, sans rien attendre du système, du régime et du pouvoir que nous combattons.

Voici les quelques remarques que je voulais partager avec vous ce soir.

Salut aux révolutionnaires d’Algérie et de tous les pays!

Nedjib SIDI MOUSSA

Nedjib SIDI MOUSSA

Paris, le 26 avril 2019

Intervention de l’auteur lors de la rencontre intitulée «Transition indépendante pour une Algérie libre et démocratique» organisée par l’association Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA), vendredi 26 avril à Paris.

lignesdeforce

Le 26 avril, au petit matin, le Palais de justice de Sieveking Platz a été attaqué, à Hambourg. Une barricade de pneus en flammes a été érigée dans la rue, la façade et les fenêtres ont été endommagées par de la peinture et des pierres et le feu a été buté à un mât de caméra, pour le détruire.

Le 26 avril, au petit matin, le Palais de justice de Sieveking Platz a été attaqué, à Hambourg. Une barricade de pneus en flammes a été érigée dans la rue, la façade et les fenêtres ont été endommagées par de la peinture et des pierres et le feu a été buté à un mât de caméra, pour le détruire.

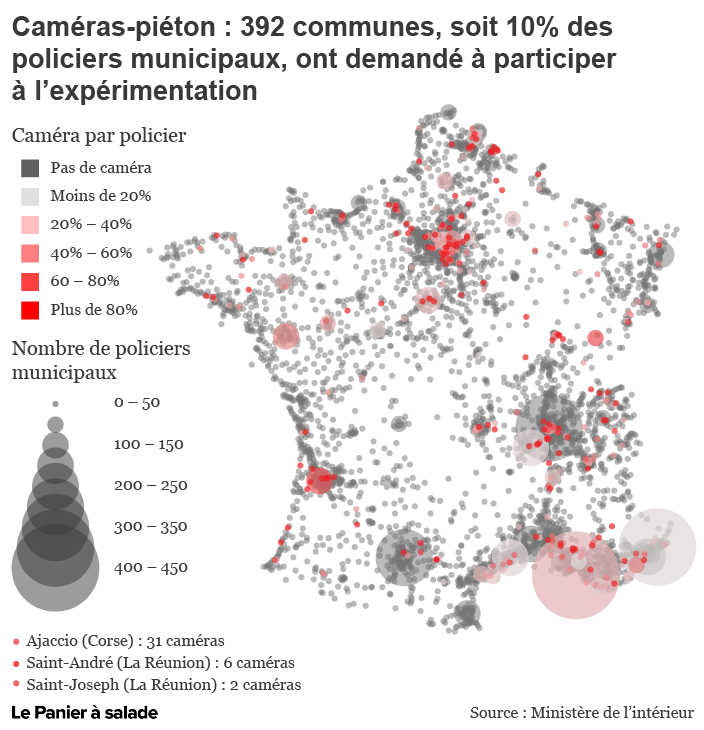

La PME française, Allwan Security, basée à Saint-Lambert-la-Potherie, près d’Angers (49) a remporté l’appel d’offres lancé en juin 2017 par le Saelsi, service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure du ministère de l’intérieur. Un marché d’environ 2,4 millions d’euros pour équiper de caméras-piéton la Police et la Gendarmerie Nationale, ainsi que d’un progiciel permettant l’exploitation des données produites par ces caméras.

La PME française, Allwan Security, basée à Saint-Lambert-la-Potherie, près d’Angers (49) a remporté l’appel d’offres lancé en juin 2017 par le Saelsi, service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure du ministère de l’intérieur. Un marché d’environ 2,4 millions d’euros pour équiper de caméras-piéton la Police et la Gendarmerie Nationale, ainsi que d’un progiciel permettant l’exploitation des données produites par ces caméras. Nedjib SIDI MOUSSA

Nedjib SIDI MOUSSA

Trois mois après

Trois mois après