Voilà une petite présentation de quelques bouquins disponibles au Labo. Mais il y en a bien plus que ça, et des brochures,des feuilles anarchiste: Paris sous tension, du pain sur la planche et des revues:Avalanches et Avis de tempête Kairos

nouvelle parution Sante Caserio édition l’assoiffé septembre 2019

nouvelle parution Sante Caserio édition l’assoiffé septembre 2019

« Au moment où les derniers cavaliers de l’escorte passaient en face de moi, j’ai ouvert mon veston. le poignard était , la poignée en haut, dans l’unique poche , du côté droit, à l(‘intérieur sur la. poitrine Je l’ai saisi de la main gauche et d’un seul mouvement, bousculant les deux jeunes gensplacés devant moi, reprenant le manche de la main droite et faisant de la gauche glisser le fourreau qui est tombé à terre sur la chaussé, je me suis dirigé vivement mais sans bondir, tout droit au président, en suivant une ligne un peu oblique, en sens contraire du mouvement de la voiture.

J’ai appuyéla main gauche sur ler ebord de la voiture, et j’ai d’un seul coup porté légérement de haut en bas, la paume de la main en arrière, les doigts en dessous, plongé mon poignard jusquà la garde dans la plaie dans la poitrine du président.J’ai laissé le poignard dans la plaie et il restait au manche un morceau de papier du journal

En portant le cou, j’ai crié, fort ou non, je ne puis le dire: » vive la révolution ». »

quatrième de couverture

il est possible de le le demander à l’Assoiffé (lassoiffe[at]riseup.net)

Severino Di Giovanni et les anarchistes intransigeants dans les années 1920-1930 en Amérique du Sud

Argentine, années 1920. Le vaste pays est en plein essor industriel et des milliers d’émigrés de partout débarquent dans le port de Buenos Aires. Ils y trouvent d’importantes agitations sociales, comme celle pour la libération des anarchistes Sacco et Vanzetti condamnés à mort, et un climat marqué par d’innombrables grèves, boycotts, sabotages et émeutes. C’est là qu’un anarchisme intransigeant va naître et faire violemment irruption dans la rue. En dehors des vastes organisations libertaires établies depuis des décennies, des anarchistes vont empoigner la plume pour appeler à l’action et le revolver pour vider les coffres des banques. Ils vont mettre la main à la mèche pour faire résonner la voix de la dynamite et à la pelle pour creuser des tunnels afin de libérer leurs compagnons incarcérés. Ils se tacheront les mains d’encre pour éditer des livres et mélangeront les acides pour faire sauter les socles de la société. Ils tireront à bout portant sur les tortionnaires et rejoindront, le journal et la marmite explosive dans le sac, les grèves et les agitations de rue. Mais surtout, ils vont réunir l’idée et l’action, la conscience et l’attaque, le cœur vibrant et la main décidée dans un formidable assaut contre la société autoritaire et capitaliste.

En suivant les traces de l’un d’entre eux, Severino Di Giovanni, ce livre fait revivre les parcours de dizaines d’anarchistes qui se sont battus jusqu’à leur dernier souffle contre tout ce qui représente le pouvoir, pour la liberté et l’anarchie.

Voici l’avant-propos du livre :

« J’ai beaucoup d’amour pour notre cause et je suis capable de tout pour la favoriser », écrivait Severino Di Giovanni quelques mois avant d’être fusillé dans une lettre à un autre compagnon. Son amour pour l’idéal anarchiste n’était pas platonique : c’étaient ses palpitations ardentes qui allaient le pousser à monter aux sommets rebelles de la pensée et de l’action. L’anarchisme n’est pas uniquement l’action, comme il n’est pas uniquement la pensée : il rejoint les deux aspects dans une grande accolade passionnée. En bonne compagnie, Severino est allé jusqu’au bout de son amour. Certains de ses compagnons sont morts sous les balles des sbires, d’autres ont passé de longues années derrière les barreaux ; quelques-uns sont partis en exil pour échapper à la répression, d’autres ont pu continuer à frayer sur place, dans les méandres de la guerre sociale, leurs chemins de combattants pour l’idéal.

Si leur champ d’action principal était l’Argentine et le côté uruguayen de la Río de la Plata, les anarchistes qui se sont retrouvés là dans les années 1920-1930 venaient de partout. Beaucoup avaient fui la réaction fasciste en Italie, d’autres la répression impitoyable en Espagne, d’autres encore, comme des milliers d’émigrés, étaient venus attirés par une fausse promesse de bonheur. Certains avaient déjà été expulsés à cause de leurs activités subversives aux États-Unis, mais pas mal d’entre eux étaient nés au bord de la Río de la Plata, dans la pampa argentine ou au pied des Andes. Et les circonstances dans lesquelles ils allaient rêver et agir étaient tout sauf pacifiées. L’industrie argentine était en plein essor, attirant de nombreux investissements de capitaux étrangers. Les conflits ouvriers et paysans étaient rythmés de grèves, d’attentats, d’émeutes, et souvent réprimés dans le sang. La plus grande fédération ouvrière du pays, la FORA (Federación Obrera Regional Argentina), était d’orientation anarcho-syndicaliste et était forte d’une longue tradition de lutte. Son journal, La Protesta, était le seul quotidien anarchiste au monde. Mais de nombreux autres groupements, unions, cercles et groupes anarchistes existaient en dehors de la grande organisation. Ils n’en partageaient pas les tendances centralisatrices, et rejetaient l’attitude de pompiers que certains de ses dirigeants adoptaient régulièrement. Il y avait par exemple des syndicats autonomes radicaux des boulangers, des cheminots, des dockers, des peintres, des mécaniciens, des taxis ou des maçons. Un autre grand journal, La Antorcha, hebdomadaire celui-là, existait et œuvrait dans un sens plus spécifiquement anarchiste, mais plein d’autres journaux et feuilles plus petits étaient édités dans nombre de villes et de régions du vaste pays. En plus, il y avait de nombreux cercles d’anarchistes immigrés, se regroupant plutôt par région ou pays d’origine.

La deuxième moitié de la décennie 1920 sont des années marquées par un mouvement massif de solidarité internationale pour arracher Sacco et Vanzetti à la chaise électrique, la montée du fascisme et de régimes totalitaires en Europe, et une accentuation de l’exploitation capitaliste partout dans le monde avant la Grande Dépression des années 30. Et au bord de la Río de la Plata, Severino Di Giovanni et ses compagnons allaient donner vie à un anarchisme intransigeant. Intransigeant quant aux idées, refusant de confondre l’anarchisme avec une sorte de syndicalisme radical, avec une version plus dure que le socialisme politique ou encore avec un antifascisme démocratique. Intransigeant aussi quant à l’agir : leur idéal n’était pas uniquement une vision du monde, une philosophie de vie, une perspective de transformation sociale, c’était aussi une déclaration de guerre à toute autorité, à tous ceux qui représentent et défendent l’autorité. Et dans cette guerre, il n’y allait pas y avoir de trêve possible.

Ces anarchistes s’organisaient dans différents cercles et groupes qui se liaient entre eux pour s’entre-aider, partager une logistique clandestine ou élaborer de plus vastes projets d’attaque. Ils considéraient la lutte anarchiste comme un tout. L’agitation peut se faire par les journaux, les tracts, les perturbations, et aussi par des coups de feu et des bombes. La révolution est la voie par laquelle passer pour abattre l’hydre étatique, les sangsues capitalistes et la société autoritaire, mais elle n’est pas un coup de tonnerre par ciel clair : elle est suggérée, préparée, encouragée et précipitée par les actions des minorités agissantes et les tentatives insurrectionnelles. Et c’est par amour pour l’anarchisme que ces réfractaires à tout ordre allaient exproprier des banques pour soutenir les anarchistes emprisonnés et financer l’édition de journaux et de livres. C’est par ce même amour qu’ils allaient abattre le tortionnaire et participer de façon explosive à des grèves générales. C’est encore par ce même amour qu’ils allaient faire tout leur possible pour libérer les leurs et critiquer durement les pontifes et leurs suiveurs qui préféraient les bêlements de moutons d’un grand mouvement organisé et dirigé au fracas de bataille des poignées disparates et des mêlées émeutières.

Leur point de départ était l’individu et sa rébellion, et non une quelconque catégorie sociale ou une organisation de masse. C’est tout naturellement qu’ils s’organisaient au gré de leurs affinités et connaissances plutôt que par adhésion formelle à un programme. S’ils employaient l’expression « anarchisme autonome », c’était pour souligner leur indépendance vis-à-vis des organisations syndicales (y compris de tendance libertaire) ou des organisations de synthèse (y compris anarchistes). S’ils se dénommaient volontiers « anarchistes expropriateurs », c’était pour marquer leur différence avec ceux qui subordonnaient leurs activités aux prescriptions du code pénal. Ils tendaient vers la qualité dans tout ce qu’ils faisaient : le combat pour les idées comme un chant de la vie. Pour eux, l’anarchisme, c’était aussi la beauté, la joie, la sensibilité, la compagnie de complices, la générosité, le courage… autrement dit, la montée des sommets. Ce n’est pas pour rien que l’on peut trouver dans les pages de Culmine ou d’Anarchia, journaux édités par Severino et ses compagnons, non seulement des appels à l’action, des apologies d’attaques, des articles d’agitation et d’analyse sociale, mais aussi des poèmes, des extraits littéraires, des textes historiques et philosophiques, des variations sur l’amour libre et des recensions artistiques. Car quand la vie brûle, elle veut tout dévorer. Elle dit oui à toutes les possibilités, elle affirme fièrement la volonté individuelle.

Sans surprise, les journalistes et les puissants ont traité Severino et ses compagnons de « terroristes » et de « bandits ». De l’autre versant, certains anarchistes de l’époque les ont qualifiés de « provocateurs » et de « fascistes ». Ne se limitant pas à mener une campagne systématique dans leur journal La Protesta contre « l’anarcho-banditisme » qui causait tant de remous dans les eaux stagnantes du « mouvement officiel », ils y rajoutaient des calomnies et des infamies, en particulier contre Di Giovanni. L’histoire de l’anarchisme est pleine de débats et de polémiques, parfois très durs et virulents comme celui-ci en Argentine à la fin des années 1920, et cela constitue quelque part aussi sa richesse. Si des principes de refus de toute autorité, sous toutes ses formes, sont au cœur du mouvement anarchiste, et qu’il exprime une tension vers la libération de tout joug, il bat au rythme des discussions et des divergences sur les méthodes de lutte, les perspectives de transformation sociale, les formes organisationnelles. Il ne s’agit donc certes pas d’avoir peur du débat (même dur) qui tranche, ou de craindre la polémique qui divise (au sens d’une exposition croisée de deux ou plusieurs points de vue nettement différents). Si les idées nous tiennent à cœur, il y a aussi à les chérir et les défendre, quitte à s’embrouiller possiblement avec d’autres. Par contre, la calomnie et l’infamie sont des armes qui ont blessé plus grièvement que les balles de l’ennemi. Ces procédés sont souvent employés, hier comme aujourd’hui, par ceux qui veulent exercer une hégémonie sur le mouvement, qui ne supportent pas que certains décident de courir, y compris dans tous les sens, plutôt que de suivre la marche lente (« du mouvement », « de l’histoire », « des contradictions sociales », etc.) et par les renégats qui n’ont même pas la dignité d’assumer leur renonciation à l’anarchisme qu’ils avaient peut-être embrassé un jour, mais qui leur est devenu trop lourd et exigeant.

Si l’histoire de cet anarchisme intransigeant de la Río de la Plata est largement méconnue, cela doit probablement avoir quelque chose à faire avec son contenu perturbant, ses gestes éclatants, son ardeur qui pousse à aller audacieusement au-delà des codes établis (y compris du « mouvement »). Comble d’ironie, c’est au final un journaliste démocrate libertaire et optimiste de l’être, qui se dédiera à la fin des années 70 à une grande recherche dans les archives pour déterrer l’histoire des « anarchistes expropriateurs ». Son livre fut interdit et brûlé par les militaires argentins au pouvoir, ce qui n’a pas empêché sa diffusion ultérieure et sa traduction en d’autres langues (parfois subventionnée par l’État argentin). Depuis, quelques autres essais, tous très lacunaires, ont été publiés, mais à l’instar du livre de celui qui qualifiait Di Giovanni comme « l’idéaliste de la violence », aucun n’a réussi ou cherché à reconstruire les différents parcours de ces dizaines d’anarchistes expropriateurs en Argentine et Uruguay, et encore moins à fournir les éléments pour situer, comprendre et dialoguer avec leur anarchisme intransigeant, basé sur l’autonomie de l’individu et des groupes, la coordination des efforts, l’action minoritaire, la solidarité.

Ces anarchistes, exhumés en dépit de l’oubli intéressé que leur vouaient les révolutionnaires au cortex cérébral en carton, arrachés aux intérêts académiques désireux de les confiner entre la mythopoïèse et la réduction de leurs parcours à une simple exaltation de la violence anarchiste. Soustraits à l’œuvre honteuse des incrédules, qui pensaient Severino incapable d’aimer mais publient pourtant ses lettres d’amour à sa jeune amante ; des médiocres, qui ne comprendront jamais les sentiments de celui qui répugne à une vie en chaînes parce qu’il aime trop le courage de les détruire. « Ce qui nous motive, c’est exclusivement le grand amour pour nos choses, » écrivait Severino à un compagnon. L’attention insidieuse qui leur a été dédié jusqu’aujourd’hui est bien au-dessous des aspirations qu’animaient ces compagnons. Nous proposons en français cet œuvre qui leur donnera enfin une place digne et cohérente dans notre patrimoine anarchiste.

Mais un avertissement est tout de même de mise. Ceux qui s’attendent à une lecture limpide et lisse seront déçus. Ceux qui aimeraient lire un roman d’aventures à défaut de vivre leur propre aventure feraient mieux de le mettre tout de suite de côté. Car ce livre, l’anarchisme dont il parle, ne se prête pas à une digestion facile. Si les appels sont fougueux, le sang coule souvent. Si l’amour pour l’anarchie est infini, l’ardeur pour le vivifier peut être implacable. Si la conviction et le courage poussent à aller vers les sommets, les chutes sont aussi abruptes que brutales.

On pourrait se poser la question. Que reste-t-il encore aujourd’hui d’un tel anarchisme fougueux et passionné ? Restent-ils encore aujourd’hui des compagnons et compagnonnes qui se jettent à corps perdu dans leur bataille, qui agissent en fonction de leurs possibilités, qui s’en donnent les moyens et sont prêts à faire des efforts pour aller au-delà de ces possibilités ? Qui embrassent l’action et la pensée, mélangeant la chimie explosive aux détonations de la poésie viscérale ? La rose qui a fleuri dans cette décennie-là au bord de la Río de la Plata était un anarchisme qui réunissait dans une grande accolade tous les aspects de la guerre contre l’autorité. Se dédier avec la même ardeur à l’édition d’un journal qu’à l’expropriation d’une banque, à la diffusion d’une parole anarchiste parmi les grévistes qu’au dynamitage d’un consulat, à la paralysie du transport ferroviaire qu’à la constitution d’une imprimerie, à l’amour pour les complices qu’à la destruction des institutions : voilà une accolade qui embrasse la vie tout entière.

Si ce dont il est question dans ce livre n’est pas une relique du passé, un récit appartenant à une époque morte et enterrée, mais quelque part aussi une suggestion actuelle pour tous, c’est à l’individu rebelle qu’il revient de relever le défi, et d’entreprendre à son tour la montée vers les sommets de la pensée et de l’action.

Sabaté. Guérilla urbaine en Espagne (1945-1960) (Antonio Telléz Solá

Après que l’insurrection révolutionnaire de 1936 ait été étouffée dans une guerre civile, les troupes franquistes prennent possession de l’ensemble du territoire espagnol en 1939. Afin d’échapper à cette réaction meurtrière, de nombreux rebelles prennent le chemin de l’exil forcé ou de la clandestinité. Envers et contre tout, des groupes d’action et de guérilla décident alors de relancer la lutte subversive contre un ennemi implacable.

À travers le récit de la vie de Francisco Llopart Sabaté, un de ceux qui empoignera les armes pour tenter d’abattre le nouveau régime, c’est le portrait de toute une génération de combattants anarchistes qui est dressé ici. Sabaté fut de ces hommes et femmes qui mirent leurs vies en jeu au cours d’un long combat courageux contre la dictature de Franco, pour la liberté et la révolution sociale.

Qui est Jacques Fasel ? « Pas un meurtrier, mais un brigand et un voleur. 15 ans de prison ! » a dit la justice que cet homme conteste. « Dangereux anarchiste » « Robin des Bolz », « voleur au bon coeur », « ennemi public N° 1 », « roi de l’évasion » a dit la Presse que cet homme déroute. « Cuisinier doué et objecteur de conscience, poète, théoricien libertaire » disent ses amis. En ouvrant ce livre vous embarquez sur les contradictions. Le voyage avec celui que ses compagnons d’aventure appellent « Kamikaze » ne vous décevra pas. Même derrière les barreaux, Jacques Fasel reste un homme libre. Un homme. « Que tous les hommes valent et qui vaut tous les hommes » comme disait Sartre.

« Vingt huit ans dans le museau des survivants de ma génération depuis la parution de ce plaidoyer pour la révolte, qui ponctuait en quelque sorte le coup d’arrêt de la cavalcade d’une petite bande d’indiens sur le chemin de la guerre, mais qui se voulait témoignage d’une histoire individuelle et collective et manuel romanesque d’incitation à la révolte. Entre la fin des trente glorieuses paternalistes et les premières morsures de ce qui sera nommé néolibéralisme, entre la décolonisation politique des pays producteurs et la colonisation des esprits et comportements dans les métropoles, une génération tantôt réformiste tantôt révolutionnaire tapa sur la table, tenta de briser le cours naturel du capitalisme. Nous en fûmes de modestes participants ou saboteurs selon les opinions. » (Extrait de la préface de l’auteur)

De la moitié des années 60 jusqu’au début des années 80, aussi bien l’appareil franquiste vieillissant que la jeune démocratie chargée d’assurer une transition politique sans remous ont du faire face à des luttes massives et virulentes. Grèves générales, comités d’usines, mutineries dans les prisons, mobilisations massives face à la répression, apparitions de groupes autonomes au sein des conflits et

prises en main de la vie de quartiers : de l’exploitation salariée à la vie quotidienne, tout allait être remis en cause.

Dans une large mesure, ce mouvement refusait d’être dirigé. La méfiance envers toute forme de représentativité était la règle plus que l’exception. La solidarité, l’auto-organisation et l’action directe s’opposaient aux tentatives de récupération ou de prises de pouvoir menées par les partis et les syndicats.

À travers les récits et les analyses rétrospectives de plusieurs protagonistes de cette époque, ce livre participe au travail de mémoire et de transmission de l’histoire des luttes autonomes. Loin de toute nostalgie envers une période révolue, il offre des pistes de réflexion pour qui cherche aujourd’hui encore à se confronter au pouvoir sous toutes ses formes.

Sommaire :

* Genèse et apogée de l’Autonomie ouvrière en Espagne (1970-1976) – Miguel Amorós

* En plein dans le MIL (Mouvement ibérique de libération) – Ricard Vargas Golarons

* Discussion autour de la Copel (Coordination des prisonniers en lutte) – Daniel Pont Martín

* Introduction à une histoire du mouvement autonome et assembléiste au Pays basque – Emilio López Adán

* Les groupes autonomes à Valence pendant la seconde moitié des années 70

* Souvenirs d’un autonome de Valence

* Souvenirs et réflexions autour des Gari (Groupes d’action

révolutionnaires internationalistes) – Miguel Angel Moreno Patiño

Le pari de l’autonomie – récits de lutte dans l’Espagne des années 70

Première édition en français, juin 2018 – 304 pages – 7,5 euros en librairie (5 euros distro)

Titre original : Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la autonomía, août 2008

Éditions du Soufflet – editionsdusoufflet@riseup.net

1930, Montevideo, capitale de l’Uruguay. En face de la prison de Punta Carretas, l’anarchiste Gino Gatti et sa famille décident d’ouvrir une charbonnerie : « El Buen Trato ». Les affaires vont pour le mieux. Cependant, en mars 1931, la famille Gatti décide de quitter Montevideo et de déménager en Argentine, pliant boutique après moins d’un an d’activité.

Quelques jours après le départ de la famille italienne, les voisins de la dorénavant ex-charbonnerie remarquent des gens qui sortent en courant de l’établissement. Alarmés, ils avertissent la police qui arrive aussitôt et fait irruption sur les lieux. Une fois à l’intérieur, les agents mettent bien peu de temps à comprendre qui étaient ces personnes qui fuyaient. En effet, au fond d’une pièce, ils découvrent un trou dans le plancher, un puits parfaitement éclairé qui s’enfonce profondément. À côté de la cavité, il y a un billet qui dit : « La solidarité entre les anarchistes ne se réduit pas à des paroles ».

Sept des évadés, de même que les constructeurs du tunnel, faisaient partie des groupes d’action anarchistes qui agissaient en Amérique du Sud dans les années 20 et 30. Recherchées et persécutées sans relâche par la police, ces individualités anarchistes menèrent une lutte contre l’État qui, si elle ne dura que quelques années, fut sans répit et se matérialisa dans des attentats, des expropriations, ou dans l’organisation d’évasions. Une lutte sans répit contre l’ennemi.

Hors Service. Recueil d’articles du journal anarchiste bruxellois

2010-2014. chez tumult édition

L’hôte inattendu (Alfredo M. Bonanno)

La mort et la vie. Tel est le sujet de ce livre. Se placer à la croisée de ces deux réalités, c’est regarder dans l’abîme sans trembler, sans se laisser happer vers le bas, de manière à trouver une solution quelconque à des problèmes trop grands, trop angoissants. La vie peut être une apparence – c’est en fait ce qu’elle est presque toujours –, mais elle est différente de la mort.

Certaines personnes mènent une vie de mort, une vie de cadavre, et ne se rendent même pas compte, lorsqu’elles meurent, de ce qu’elles viennent de perdre. Nous, nous ne pensons jamais que notre vie est unique et qu’il n’y a pas de réplique. Vivre est donc un engagement qui peut accéder à l’être, tout comme cela peut rester une ombre projetée sur le mur de la caverne des massacres.

Lorsqu’on se met en jeu aussi dangereusement – et ce livre est une vision approximative de ma mise en jeu –, peut-être accède-t-on aux conditions de la vie, peut-être comprend-on le mouvement intrinsèque du vivre lui-même.

La vie c’est l’être, et l’être c’est la qualité. La qualité ne se trouve pas dans le faire, mais dans l’agir. La vie est donc action. La mort, dont il sera tellement question dans ce livre, est un moment de la vérité dans l’action, une qualité primaire aux côtés de la liberté. Dans l’action, je peux irrémédiablement rencontrer ma propre mort, et je peux déterminer la mort de l’ennemi.

130 x 190 mm – 366 pages

10 euros

Une idée en armes

Expériences anarchistes aux États Unis et en Russie au début du 20ème siècle

Un des bastions idéologiques de la domination, c’est son éternité supposée, sa présence pérenne. Pour ne pas être questionnée, elle prétend être comprise et acceptée par tous comme si son existence était inévitable et naturelle. Si l’autorité a toujours existé, naturelle comme le soleil et l’eau, si le besoin de commander et le besoin d’obéir sont aussi inévitables que le besoin de manger et le besoin de dormir, alors toute critique radicale du pouvoir, toute tentative de le renverser, toute désertion de ses rangs, est complètement dénuée de sens. Une idiotie, avant d’être une utopie.

C’est pourquoi la domination veut que son monde soit perçu comme le seul et unique possible, peut-être à perfectionner et à corriger, mais jamais à démolir. Ce travail de persuasion ne se produit pas seulement en dehors de nous, matériellement, jour après jour, à travers les obligations quotidiennes qui nous sont imposées. Cela se passe en nous-mêmes, aussi dans notre esprit, dans notre imagination. Pour éradiquer l’idée même qu’un monde sans autorité soit possible, la domination doit sans cesse réécrire l’histoire à son image et à sa ressemblance. Elle transmet les exploits des rois et des empereurs, des nobles et des papes, des chefs de gouvernement et des hommes d’affaires, mais elle se tait, enlève, mystifie les exploits des rebelles et des révolutionnaires. Surtout de ces rebelles et de ces révolutionnaires qui l’ont défiée et combattue sans vouloir la conquérir (rejetés à moitié comme des rêveurs romantiques, à moitié comme des criminels fous). Tout cela explique pourquoi les anarchistes ne trouvent guère de place dans les livres d’histoire officiels. Car ce que nous appelons l’Histoire, est quelque chose reconstruit par des spécialistes, des universitaires qui fréquentent les archives et les bibliothèques, dont 99% sont payés par l’État. Ne voulant pas cracher dans le plat où ils mangent, même les très rares historiens qui « sympathisent » avec les idées anti-autoritaires tendent à les enfermer dans un passé très éloigné, plutôt que de les ouvrir au présent et au futur. Dans leurs œuvres, parfois bien documentées, on peut entendre comme un soupir : « tout cela est juste et beau, mais c’était nécessaire, possible et compréhensible à l’époque, tandis qu’aujourd’hui … ».

Et pourtant, nous pensons que l’opposition au pouvoir, à l’État, au capitalisme, est toujours nécessaire, possible et compréhensible, même aujourd’hui. Et au cas où cette opposition n’est pas possible et compréhensible, c’est à nous de la rendre telle. Parce qu’en dehors de la révolte et de l’insurrection contre ce monde misérable, il n’y a que la résignation à ce monde misérable.

Or, à notre avis, si elle ne veut pas se condamner à la reproduction du déjà vu ou à l’impuissance, cette révolte doit éclater partout, dans les rues et les places comme dans les cœurs et les têtes. D’où l’urgence de redonner à l’insurrection sa pensabilité, son imaginabilité. Une contribution dans ce sens, consiste à ramener à la lumière ces moments, ces personnages, ces expériences du passé que l’historiographie institutionnelle a effacé.

Du 14 décembre 1911 (vol de la voiture utilisée la semaine suivante pour leur braquage) au 15 mai 1912 (mort d’Octave Garnier et de René Valet dans l’assaut de la police à leur abri)… L’aventure d’une poignée d’anarchistes illégalistes français n’aura duré que cinq mois, jalonnée de braquages, de fusillades, de meurtres, de fuites et d’arrestations. Cinq mois, c’est tout. Mais cela a suffi pour qu’ils entrent dans l’histoire, grâce à l’appellation que leur a donnée un journaliste : « la Bande à Bonnot ».

À l’époque, le parti de l’ordre est bouleversé par les premiers braqueurs utilisant une voiture pour accomplir leurs coups, et les considère tout de suite comme des criminels féroces qu’il faut exterminer. Rien de moins. Et les amoureux du désordre ? Les anarchistes… Qu’ont-ils dit sur ces compagnons sauvages ? Inutile de cacher que la majorité d’entre eux est restée ahurie, et les considéra comme des provocateurs à blâmer. Rien de moins.

Si leurs actions embarrassèrent même certains individualistes, ils provoquèrent encore plus d’indignation chez les anarchistes les plus calmes et les plus raisonnables. En France, le journal porte-parole du mouvement anarchiste le plus réactionnaire, Les Temps nouveaux, écrivit à propos des illégalistes : « Depuis des années, sous le couvert de la plus surprenante impunité, les chefs, les pontifes et les orateurs du “milieu” excitent à la haine du travail, au dédain de l’amour, au mépris de l’amitié, à la ruse, au sarcasme. Ils célèbrent les beautés et les joies de la monnaie fausse, du vol sournois, du cambriolage nocturne. […] Ils ne sont plus des anarchistes. Hélas ! Ils ne l’ont jamais été ! […] Leur vie, remplie d’erreurs, de faux pas, de gestes sauvages, puis de hantises, d’indignités, de fuites éperdues, de mensonges balbutiés, de supplices moraux et de gênes physiques, je la plaignais, après l’avoir détestée.1 »

Dans le journal géré par Jean Grave, André Girard corrigea le tir en affirmant qu’« au moment où ils ont commis cet acte [le braquage], ils ont cessé d’être anarchistes. De tels actes n’ont rien d’anarchiste, ce sont des actes purement et simplement bourgeois2. » Selon un autre collaborateur du même journal, ils représentaient « l’idéal des dignes fils de cette bourgeoisie, pour qui le plaisir et l’idéal de la luxure ont été formulés par Guizot : s’enrichir ! » La même ligne a été suivie par les syndicalistes comme Alfred Rosmer (La Vie ouvrière) ou par Gustave Hervé (La Guerre sociale), selon lesquels « leurs actions résultent de la mentalité capitaliste, qui a comme but l’accumulation d’argent et la poursuite d’une vie parasitaire ». Les illégalistes étaient des « pseudo-anarchistes, qui déshonorent le noble idéal anarchiste », et en tant qu’assassins de ces « pauvres types travaillant pour cent cinquante francs par mois […] Ils me dégoûtent. Franchement, je préfère Jouin3 » écrivait Hervé.

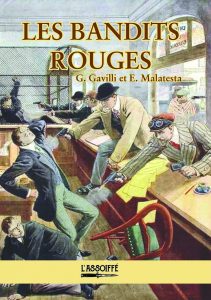

Et en Italie ? Qu’ont-ils dit à l’époque, les anarchistes, à propos de ce qui se passait de l’autre côté des Alpes ? Seuls les mots de condamnation d’Errico Malatesta, formulés dans son article « Les bandits rouges », paru dans Volontà en 1913, sont de temps en temps exhumés. Et cela doit suffire. Ce qui n’a jamais été exhumé, c’est le débat intégral dans lequel son texte était inséré. Oui, car les gardiens de l’historiographie anarchiste se gardent bien de rappeler que cet article ne fut nullement casuel. Ce n’était que la première intervention de Malatesta, inaugurant une discussion dans laquelle il s’opposa à Giovanni Gavilli, l’anarchiste florentin, à l’époque rédacteur du journal individualiste Gli Scamiciati.

Si la curiosité est un vilain défaut, elle aide parfois à écarter certains lieux communs. La nôtre nous a amenés à aller à la recherche de tous les articles de cette polémique désormais séculaire, et leur lecture nous a laissés pantois. Nous avons découvert que ce qui motiva Malatesta, ce ne fut absolument pas une apologie désintéressée des illégalistes français (qui à l’époque n’étaient pas encore appelés « bande à Bonnot », mais juste « bandits rouges »), mais bien plus une défense aux yeux de la bourgeoisie ! Car, d’un autre côté, Gavilli ne cache pas son désaccord avec un choix, à son avis légitime, digne, mais suicidaire. La deuxième intervention de Malatesta est tout simplement embarrassante. Ici, la logique, le bon goût et malheureusement aussi l’éthique du plus célèbre anarchiste italien s’envolent. Face aux insinuations calomniatrices de Malatesta contre Bonnot, Garnier et les autres compagnons français, le passionné Gavilli ne pouvait que s’énerver et réagir sur le même ton.

Nous avons ici reproduit le débat intégral qui opposa le célèbre rédacteur de Volontà au rédacteur oublié de Gli Scamiciati. Après avoir esquissé ce qu’il a défini comme « politique du suicide », dans un texte où il ne mentionne pas les illégalistes français, Gavilli revient encore sur le sujet avec « Cui gladia ferit, gladia perit ». Il s’agit d’un long article qui s’inspire de certains faits divers, comme on peut le comprendre par l’intitulé, et qui ne concernait pas exclusivement la « bande tragique ». Faute de place, nous proposons uniquement la partie qui leur est explicitement dédiée. C’est cet article qui a poussé Malatesta à réagir et à déclencher en premier la discussion, avec la publication dans Volontà de « bandits rouges », où il ne fait pourtant pas référence au journal individualiste de Novi Ligure. Prudence inutile, car ce sera Gavilli lui-même qui abordera la question et rentrera dans le vif du sujet, provoquant ce que, dans son article final (coupé lui aussi, car dans une deuxième partie il parle de tout autre chose), il nommera « La fuite d’Errico Malatesta ».

Contre l’amputation intéressée de l’histoire du mouvement anarchiste, contre la pensée unique ou l’absence de pensée de ceux qui ne veulent pas entendre de discussions… Bonne lecture.

1 Les Temps nouveaux, no 52, 18e année, 26 avril 1913.

2 Les Temps nouveaux, no 36, 17e année, 6 janvier 1912.

3 L’inspecteur tombé sous le plomb de Bonnot.

Brochure, 12 x 17 cm, 44 pages

2 euros

Pour toute commande, écrire à lassoiffe@riseup.net

J’ai rêvé d’un monde en flamme tourbillonnant dans l’infini

iSoirée du dimanche 7 septembre 1919. La galerie Vittorio Emanuele II, à Milan. Ici, les richesses, matérialisées dans des pierres grises, et le privilège, célébré dans des voûtes monumentales, accueillent la haute bourgeoisie milanaise venue se reposer et digérer le travail hebdomadaire – l’exploitation des pauvres – aux petites tables des cafés chics. C’est la même bourgeoisie qui, quelques années avant, a fait des affaires grâce à la Grande Guerre ; la même bourgeoisie qui, il y a seulement six mois, dans cette même ville, a adoubé le fascisme pour se défendre de la menace subversive qui a émergé de la révolution russe. Tout à coup, en cette soirée de fin d’été, une explosion déchire l’air et sème la panique dans le présent. Une bombe, destinée peut-être au restaurant Biffi, peut-être au Club des Nobles, explose avant le terme prévu. L’unique victime est l’auteur de l’attentat. Son nom est Bruno Filippi, il a à peine plus de dix-neuf ans. Mais, à cause de sa fougue antimilitariste, il a déjà connu la prison. À cause de son espoir dans une catastrophe palingénésique, il a déjà combattu dans les tranchées. À cause de son impatience révolutionnaire, il s’est déjà confronté avec les réformateurs de gauche. Anarchiste individualiste, d’un côté il n’aime pas la foule qui se lamente et implore un paradis futur ; d’un autre côté, il hait la clique qui commande et opprime dans l’enfer du présent. Pour la première, il diffusera ses écrits iconoclastes, à la seconde, il jettera sa dynamite et son vitriol.

Bruno Filippi

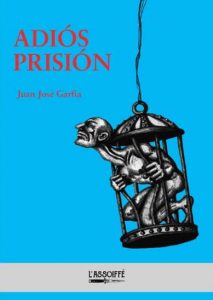

Adiós prisión – Récits des évasions les plus spectaculaires

Juan José Garfía

Pourquoi traduire et rééditer un livre qui raconte des histoires vieilles de presque trente ans, qui se sont déroulées de l’autre côté des Pyrénées ? Des histoires qui ont rempli les colonnes des faits divers pour ensuite tomber dans l’oubli ? Pourquoi ? Cela nous est expliqué en épigraphe : « Et bien, pour cela…. Pour les camarades, pour qu’ils voient que c’est possible, et qu’ils osent ». Ce livre est bien plus qu’une collection d’anecdotes personnelles. Il raconte la vie d’hommes qui refusent la Machine. C’est l’expérience vécue d’individus qui refusent simplement, sans forcément d’appuis idéologiques ou politiques, qu’on les prive de leur liberté.

Pourquoi traduire et rééditer un livre qui raconte des histoires vieilles de presque trente ans, qui se sont déroulées de l’autre côté des Pyrénées ? Des histoires qui ont rempli les colonnes des faits divers pour ensuite tomber dans l’oubli ? Pourquoi ? Cela nous est expliqué en épigraphe : « Et bien, pour cela…. Pour les camarades, pour qu’ils voient que c’est possible, et qu’ils osent ». Ce livre est bien plus qu’une collection d’anecdotes personnelles. Il raconte la vie d’hommes qui refusent la Machine. C’est l’expérience vécue d’individus qui refusent simplement, sans forcément d’appuis idéologiques ou politiques, qu’on les prive de leur liberté.

Ce livre est un manuel. Un manuel de psychologie intransigeante, qui nous montre comment déceler les forces, les faiblesses, les besoins des adversaires pour les tourner à notre avantage. Un manuel de bricolage, qui nous montre comment aiguiser notre vision du monde environnant par l’ingéniosité et la fantaisie. Un monde où une chaise n’est pas une chaise, mais un agrégat de pièces de bois et de métal décomposables et recombinables selon notre volonté. Un simple cahier à spirale devient pour un esprit libre et déterminé un crochet métallique et du matériau combustible. C’est aussi un manuel d’anti-négociation, face aux preneurs d’otages que sont la justice et l’administration pénitentiaire, qui nous explique étape par étape comment se frayer un chemin vers la sortie.

« Force, courage et détermination. » Les histoires de ce livre illustrent en actes cette formule d’amitié et presque devise qui s’échange et se souhaite entre prisonniers. Qu’ils soient des odes au courage individuel ou des rencontres et des moments de confiance mutuelle entre deux individus déterminés, ces récits nous rappellent aussi l’importance du soutien extérieur aux prisonniers. Voilà pourquoi traduire et rééditer Adiós Prisión, parce que la nécessité de s’évader est, et sera, universelle et intemporelle tant que, brique par brique, nous n’aurons pas détruit toutes les prisons.

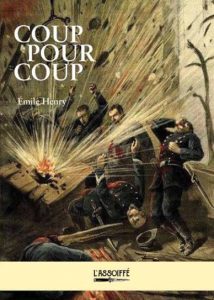

Coup pour coup

Émile Henry

Apologie d’Émile Henry. Il pouvait devenir un parfait bourgeois, il a choisi d’être anarchiste. Il pouvait gagner un salaire, il a choisi de parier sur le vol. Il pouvait construire des œuvres publiques, il a préféré chercher à les détruire. Apologie d’Émile Henry. Au côté du frère aîné Fortuné, créateur de communes bucoliques, il a incarné l’éternel dilemme de l’anarchisme : reconstruire ou détruire ? Et c’est lui qui l’a démêlé – on ne peut pas faire la révolution sans piétiner les plates-bandes. Apologie d’Émile Henry.

Apologie d’Émile Henry. Il pouvait devenir un parfait bourgeois, il a choisi d’être anarchiste. Il pouvait gagner un salaire, il a choisi de parier sur le vol. Il pouvait construire des œuvres publiques, il a préféré chercher à les détruire. Apologie d’Émile Henry. Au côté du frère aîné Fortuné, créateur de communes bucoliques, il a incarné l’éternel dilemme de l’anarchisme : reconstruire ou détruire ? Et c’est lui qui l’a démêlé – on ne peut pas faire la révolution sans piétiner les plates-bandes. Apologie d’Émile Henry.

Solidaire avec les grévistes de Carmaux, il a cherché à faire sauter le siège de leur patron. Solidaire avec les victimes de la répression, il a ciblé les commanditaires de leurs bourreaux. Apologie d’Émile Henry.

Avant d’agir, il n’a pas attendu les ordres du parti. Alors qu’il agissait, il n’a pas offert, en guise de réparation, sa vie en échange. Après avoir agi, il n’a pas cherché la pitié de la société. Il n’en avait pas besoin, il avait sa conscience avec lui. Apologie d’Émile Henry. Avec la haine au cœur et la tête en flamme, il n’a pas porté l’Évangile de la guerre sociale mais en a déchaîné la foudre : les ennemis doivent être exterminés. Ce n’est pas une entreprise impossible, il suffit d’unir volonté et détermination. Apologie d’Émile Henry. Ils pourront le calomnier, l’oublier, l’insulter, le mystifier, mais son geste continuera à se libérer du carcan pour troubler la vie tranquille de la bourgeoisie, et sa parole continuera à s’évader des bibliothèques pour fracasser la survie tranquille des révolutionnaires.

« Et dites, dites ! Que seriez-vous sans dieu, sans roi, sans patrons, sans bûches, sans larmes ?

– Il finimondo ! »“MATRICOLATI !”

Cronaca Sovversiva, 26 mai 1917

Ce que nous connaissons sous le nom d’Histoire n’est jamais – et il ne peut en être autrement – un ensemble de faits objectifs, neutres, clairs et sans équivoque. C’est avant tout le fruit de leur sélection, de leur interprétation, de leur ordonnancement et enfin de leur présentation. Ce processus est élaboré en haut, par une académie au service du pouvoir qui la façonne. L’Histoire devient ainsi histoire de ce qui est Etat : ce qui confirme Sa raison, ce qui est fonctionnel à Ses intérêts, ce qui correspond à Ses exigences.

D’où ce franc conseil adressé aux anarchistes de rédiger leurs mémoires, si l’on ne souhaite pas que son histoire tombe entre les mains de ceux qui ne peuvent l’écrire qu’à leur façon et pour leur propre profit. Mais combien de révolutionnaires ont-ils prévu de laisser des traces écrites de leur passage sur cette terre ? Ceux qui veulent agir ici et maintenant n’ont pas le temps de s’arrêter pour enlever la poussière des jours passés , et puis, tous n’ont pas la vanité nécessaire pour justifier une autobiographie.

ter, ils ne se laissèrent pas submerger. D’abord ils l’étudièrent, puis ils firent ce que personne avant eux n’avait jamais pensé faire.

Contre tout idéalisme illusoire, ils n’hésitèrent pas à verser le sang. La parole est un mensonge, l’éthique une lâcheté, quand elles ne poussent pas et n’accompagnent pas l’action téméraire, et la remplacent par la vertu candide. La guerre sociale ne se contente pas de déclarations fracassantes, elle a aussi besoin de faits matériels qui cherchent à frapper l’ennemi, y compris durement.

Contre tout compromis stratégique, ils ne vendirent pas leurs rêves. Leur amour pour leurs idées, leur orgueil, leur dignité, ne connurent ni transactions ni transitions sur le marché du consensus. Ne devant signer de pactes avec personne, leurs mains restèrent libres pour prendre les armes. Et après 1927, certains d’eux regrettèrent amèrement d’avoir négligé l’idée pour conclure une alliance.

Contre tout lieu commun, ils n’opposèrent jamais la liberté de l’individu et les nécessités de l’association, la soif de savoir et l’envie de faire, la joie de vivre et le risque de la mort, les mots à porter et l’action à réaliser.

Ils donnèrent corps aux idées et les idées au corps. C’est là que l’amour de la liberté et la haine du pouvoir se fondent en une véritable éthique de vie – jamais dans une idéologie politique –, que surgit cette correspondance entre rêve et réalité, entre amour et révolte, entre baisers et dynamite, entre roses et barricades, telle que l’a décrite Vanzetti dans une de ses lettres : « Oh mon amie, pour moi l’anarchisme est beau comme une femme, peut-être même plus car il comprend tout le reste, et moi et elle. Calme, serein, honnête, naturel, viril, boueux et céleste en même temps, austère, héroïque, téméraire, fatal, généreux et implacable – c’est tout cela et bien d’autres choses encore ».

Qui est Claudio Lavazza se comprend dès la première page de ce livre : les actions dont il est accusé parlent clairement. Un rebelle, un guerrier, qui a participé, ensemble avec tant de jeunes de sa génération, à la tentative de changer la société et le monde, assumant l’entière responsabilité de l’avoir fait avec tous les moyens adéquats.

Son autobiographie n’est pas seulement un témoignage de plus sur la lutte armée de la fin des années 1970 et du début des années 1980, mais c’est aussi le portrait d’un homme qui, cas plutôt rare pendant les périodes de répression impitoyable de l’insurrection armée en Italie, ne s’est pas enfui à l’étranger pour se satisfaire des promesses de gouvernements plus ou moins protecteurs, n’a pas accepté la condition de réfugié politique, mais a poursuivi la lutte au-delà des Alpes, mettant en pratique avec une cohérence lucide les principes de l’internationalisme prolétarien et démontrant que, comme l’injustice et l’inégalité, l’urgence même de les combattre ne connaît pas de frontière.

Avec une discipline de fer et une détermination consciente, Claudio ne pense pas à s’enrichir ou à se ranger, même si les expropriations pour lesquelles il a été condamné ont rapporté des butins plus que confortables. Il poursuit la lutte, affrontant les difficultés de tout exilé et de tout persécuté. Claudio ne prétend pas tirer des conclusions de son expérience parce qu’il ne la considère jamais terminée, même quand, en décembre 1996 à Cordoue, il est blessé dans une fusillade et arrêté : sa bataille continue aussi en prison, et aussi dans cette « prison dans la prison » qu’est le régime FIES de l’État espagnol, auquel il sera soumis pour une très longue période.

Une expérience de plus de trente ans, qui unit sans regrets les luttes d’hier et celles d’aujourd’hui, avec une vision concrètement internationaliste et obstinément radicale. Radicale comme ces valeurs et ces désirs qui, malgré la peur et la résignation qui semblent régner souverainement sur notre coin du monde, restent encore aujourd’hui indispensables et chaque jour plus urgents à assouvir.

À travers ses récits, encore une fois, Claudio nous transmet la force qui a animé ses batailles, mises à dure épreuve par l’exil au début et par la prison jusqu’à maintenant, sans perdre l’enthousiasme qui lui a permis d’affronter, jour après jour, l’isolement et la torture de l’enfermement.

Un enfant pestiféré, Claudio. Un rebelle, un anarchiste, un guerrier, un expropriateur qui, dans l’ardeur d’une bataille sans trêve, a su conjuguer ses vertus aux durs temps présents.

Liberté pour tous, avec ou sans papiers

Une lutte contre la machine à expulser (Paris, 2006-2011),

juillet 2017, 322 pages, [8 euros]

« Le choix de relancer une lutte contre la machine à expulser à partir de début 2009 est donc né d’un côté de l’appui aux révoltes chaleureuses dans les centres de rétention qui avaient des répercussions dans les quartiers où nous menions déjà de l’agitation depuis des années, mais surtout à la volonté de proposer une méthode de lutte pour tous, immigrés ou pas, avec un objectif précis : non pas poser des revendications sur une question spécifique ou rassembler un maximum de monde à partir de l’indignation face à une injustice, mais afin de s’en prendre à des rouages concrets de la domination. Une méthode basée sur l’auto-organisation, l’action directe et la conflictualité permanente. Dès le départ, il n’a en effet été question ni de se lier à un sujet politique particulier, le sans-papier, porteur d’on ne sait quelle vertu révolutionnaire, ni de se concentrer sur une condition spécifique, l’immigration clandestine, parce que celle-ci serait magiquement plus susceptible de luttes que d’autres. Ce qui se posait pour nous était plutôt la question de l’ensemble des indésirables de ce monde, et surtout celle de complicités dans la révolte contre ce qui la produit, l’Etat et le capitalisme, à partir d’un angle initial : la machine à expulser. »

|

|---|

| Zo d’Axa De Mazas à Jérusalem, co-édité avec Tumult (Bruxelles), mars 2015, 224 pages, [8 euros] Comme les Argonautes, Zo d’Axa savait que la joie réside dans les aventures qu’offre le voyage – quelles qu’elles soient – et non pas dans la découverte finale de la Toison d’Or. « Un sûr moyen de cueillir la joie tout de suite : détruire passionnément », c’est comme cela qu’il chantait le plaisir de la révolte. S’il était un ennemi de l’Autorité, c’est parce que ce n’est que dans le combat contre cette dernière que le voyage individuel est possible. C’est pour cela qu’il refusait de faire miroiter des lendemains qui chantent aux yeux avides et tristes des exploités et des opprimés, qu’il passait au crible leur crédulité et leur docilité, et qu’avec plus de fougue encore, il les exhortait toujours et à tout moment à s’insurger. Quand un enfant erre dans le noir, il commence souvent à chanter fort pour s’encourager. De la même façon, nombre d’aspirants-subversifs ont pris l’habitude de bâtir des constructions théoriques pour faire face à la panique qui les saisit d’un coup à la seule pensée d’une existence sans certitudes, y compris lorsque ces certitudes sont l’oppression et l’absence de signification. Zo d’Axa préférait volontiers ne pas se plonger dans toutes ces analyses socio-économiques tant appréciées par un certain type de propagande révolutionnaire avide de confirmations objectives, de propositions réalistes et de résultats mesurables. Une hérésie donc, hérésie contre les certitudes, y compris celles des mouvements révolutionnaires |

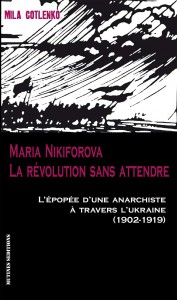

Mila Cotlenko

Maria Nikiforova, la révolution sans attendre. L’épopée d’une anarchiste à travers l’Ukraine (1902-1919), septembre 2014, 142 pages, [4 euros]

Etrangement, ni Voline, ni Archinov, pas plus que des historiens comme Skirda ou Avrich ne font une place à Maria Nikivorova dans leurs récits, alors que Makhno lui-même relate sans hésiter plusieurs épisodes qui donnent un éclairage sur les activités de Maria Nikiforova. Pour un anarchiste qui a vécu cette période en Ukraine – on la retrouve également dans les mémoires du chef d’état-major du mouvement insurrectionnel makhnoviste Viktor Belash –, il est difficile de ne pas en parler : elle faisait sans nul doute partie des compagnons incontournables.

A la tête d’un détachement de gardes noirs, soutenue par de nombreux ouvriers d’Alexandrovsk, ville située à côté de Gouliaï-Polié, d’où elle était originaire, mais aussi par les marins de Kronstadt, ses qualités d’oratrice autant que ses capacités pratiques installèrent rapidement sa renommée à travers tout le territoire ukrainien.

Fermement convaincue qu’il fallait approfondir le processus révolutionnaire en cours, elle n’hésitait pas en fonction des rapports de force sur place, à défier les autorités locales, même soi-disant «révolutionnaires», à exiger des contributions auprès de la bourgeoisie et des propriétaires terriens, à mener des expropriations (armes, vivres, argent et bâtiments, etc.), ce qui lui valut bientôt d’être mise au pilori des « anarcho-bandits » par le pouvoir bolchévik…

Albert Libertad

Et que crève le vieux monde !, novembre 2013, 276 pages, [6 euros]

Si vous êtes persuadés d’avoir fait le tour des textes de l’anarchiste Albert Libertad (1875-1908) grâce à quelque compilation subventionnée par le pouvoir, inutile d’ouvrir ce livre ! Qu’importe en effet de parcourir ce qu’il a par exemple aussi pu écrire en solidarité avec le travailleur de la nuit Alexandre Jacob ou sur la différence entre anarchisme et nihilisme ?

Si vous pensez en connaître assez pour laisser Libertad à ses Causeries populaires et aux articles enflammés du journal l’anarchie, il vous importera alors peu de plonger dans l’ampleur de l’agitation qu’il mena avec ses compagnons lors d’affrontements avec les nationalistes antisémites, dans des manifestations anticléricales, à l’occasion d’un meeting de chômeurs, pendant la grève insurrectionnelle de Draveil-Vigneux ou lors… du carnaval de Paris.

Ce livre recueille 40 articles et une correspondance de Libertad rédigés entre 1897 et 1908, dont certains inédits, complétés par une longue note biographique sur son rapport à l’agitation, ainsi que quelques illustrations, annonces, piqûres d’aiguille et critiques du cancer policier tirés de l’anarchie.

La canaille à Golfech

Fragments d’une lutte antinucléaire (1977-1984),

mars 2013, 168 pages [4 euros]

L’histoire de Golfech est une mine de suggestions, aussi bien théoriques que pratiques. A l’époque se succédèrent des actions directes collectives, comme l’invasion de chantiers et la destruction des outils et des constructions en cours, mais aussi la pratique du sabotage à un niveau industriel par des groupes d’affinité, infligeant de gros dégâts matériels aux entreprises, et enfin l’autodéfense contre les violences et les intimidations mafieuses de la police et de l’industrie nucléaire… Aucun individu, organisation ou groupe ne possède seul la force de s’opposer aux projets liés au nucléaire : le rapport entre les petits groupes d’action directe et le mouvement est sans doute un des éléments intéressants qui émerge des récits de Golfech, une indication qui reste valide pour développer les luttes qui nous attendent.

Vivre vite de l’autre côté du mur

Punks et anarchistes en ex-Allemagne de l’Est,

novembre 2012, 112 pages [5 euros]

La plupart de ces récits de compagnons de Leipzig nous montrent que les « dissidents » d’Allemagne de l’Est des années 70/80 ne se battaient pas tous pour les libertés formelles ou le paradis de la consommation de l’Ouest. Mais pour une liberté qu’aucun Etat ne saurait satisfaire, pour des désirs qu’aucune économie ne viendra combler. Dans un cadre qui pouvait sembler absolu, ils nous montrent que l’oppression tient bien moins sur la force militaire que sur la soumission de tous et toutes. Ces jeunes anarchistes et punks qui squattaient, volaient, se battaient avec les flics lors de fêtes, organisaient des manifs sauvages, diffusaient des messages subversifs dans les rues, n’étaient finalement asociaux que parce que le reste de la société n’était que trop social, en phase avec le contrôle institutionnel et la délation de proximité.

Fukushima paradise

Pour une critique radicale du nucléaire (2005-2011), co-édité avec La Canaille (Paris), janvier 2012, 238 pages [4 euros]

Les textes anti-nucléaires de ce recueil tentent d’élaborer une projectualité débarrassée de toute médiation institutionnelle et de s’inscrire dans une perspective anti-autoritaire, c’est-à-dire vers un monde où la liberté ne serait pas qu’un aménagement agréable de la survie – les deux pieds irradiés dans la merde. Une perspective qui est aussi de ne pas s’en prendre uniquement au nucléaire, mais de le relier à ce qui lui permet d’exister, la domination capitaliste comme la domestication étatique.

Incognito

Expériences qui défient l’identification, co-édité avec Nux-Vomica (Alès), décembre 2011, 120 pages [4 euros]

Voilà donc un « guide ». Mais aussi une loupe, afin que notre regard puisse se poser avec une attention toujours plus complice sur les exploités qui n’ont même plus de nom, sur les bandits, sur les exilés. Mais aussi sur tous ces agitateurs insaisissables qui, à travers les mailles du filet enserrant la planète, poursuivent leur désir d’une vie libre et lui donnent corps.

Belgrado Pedrini

Nous fûmes les rebelles, nous fûmes les brigands, (aubiographie d’un partisan anarchiste de Carrare), édition revue et corrigée, août 2011, 148 pages [4 euros]

Pedrini n’a été « partisan » que parce que le régime se nommait « fasciste » ; c’est l’Etat et le pouvoir en soi qu’il combattait. Il n’a été « mutiné » que parce que les murs qui le retenaient se nommaient « prison » ; ce sont toutes les structures qui emprisonnent la liberté au nom de la justice ou de la raison (comme les asiles, contre lesquels il a écrit plusieurs textes) qu’il combattait. Il n’a été « expropriateur » d’industriels fascistes que parce l’argent dont il avait besoin pour lutter était concentré là ; c’est le système capitalisme, même dévêtu de sa chemise noire, qu’il combattait.

Les Indésirables

1. Lecce (Italie), 2001-2010

(aperçu des luttes contre les centres de rétention et leur monde), mai 2011, 220 pages, [4 euros]

Certains en profiteront pour conclure qu’il vaut mieux fermer sa gueule ou se contenter de débiter les opinions télévisées, d’autres leur rétorqueront que le centre de rétention de San Foca n’existe plus… et que les compagnons sont toujours présents, qu’ils continuent de développer leur critique du vieux monde. Quant à nous, si nous avons choisi de publier ce recueil de tracts, d’affiches, de lettres de prisons, de déclarations devant le tribunal et d’analyses qu’ils ont produites pendant dix ans, c’est d’abord pour transmettre une expérience ici, dans un contexte où cette lutte est loin de nous être étrangère.

Joseph Déjacque

Autour de la question révolutionnaire, janvier 2011, 222 pages, [6 euros]

« Ce livre n’est point écrit avec de l’encre ; ses pages ne sont point des feuilles de papier. Ce livre, c’est de l’acier tourné en in-8° et chargé de fulminate d’idées. C’est un projectile autoricide que je jette à mille exemplaires sur le pavé des civilisés. Puissent ses éclats voler au loin et trouer mortellement les rangs des préjugés. Puisse la vieille société en craquer dans ses fondements !

Privilégiés ! pour qui a semé l’esclavage, l’heure est venue de récolter la rébellion. Il n’est pas un travailleur qui, sous les lambris de sa cervelle, ne confectionne clandestinement quelques pensées de destruction »

J. Déjacque, 1857

A couteaux tirés avec l’Existant, ses défenseurs et ses faux critiques

co-édité avec Typemachine (Gand), octobre 2007, 112 pages, [5 euros]

Enfin, s’il est un point qui nous tient particulièrement à coeur, c’est de sortir de la tyrannie du nombre qui sert trop souvent d’excuse à la résignation ou à l’expectative. Agir à peu et sur des bases claires ne signifie en effet pas forcément agir isolément. Si on sait que quelques nuages noirs suffisent à obscurcir le ciel, on sait également que tout objectif de lutte spécifique que l’on pourrait mener à quelques-uns contient aussi en soi, potentiellement, la violence de tous les rapports sociaux. La question n’est alors pas de voir autour de soi un océan plus ou moins vaste d’esclaves, mais de savoir ce que nous voulons, nous.

« Il sera toujours temps de claquer la porte ; autant se révolter et jouer ».

Toulouse nécropole

Toulouse n’est pas seulement le pays de la violette, du Rugby et de la saucisse… La ville rose est avant tout un pôle technologique majeur dans le complexe militaro-industriel français et européen. Un livre retrace l’histoire et décrit la réalité actuelle cette industrie locale, con.

Si les berges de la Garonne sentent la poudre, après la croisade des albigeois des rois ont décidé d’installer une poudrerie royale, ce n’est réellement que « grâce » à la boucherie de 14-18 que la ville s’impose comme un pôle de l’armement national, depuis cette industrie ne cesse de croître et constitue la base économique de la métropole.

Toulouse vil rosse

Les berges de Garonne ont une vieille histoire de fabrication d’arme mais c’est l’éloignement du front en 14-18 qui va lui donner un net avantage sur la concurrence [1] . À la poudrerie s’ajoute l’industrie aéronautique naissante. Bien sûr l’histoire a retenu Saint-Exupéry, l’Aéropostale et le Petit Prince… mais la réalité est que les jolis coucous ne faisaient pas qu’acheminer du courrier, il servait à dézinguer l’ennemi quel qu’il soit…

La brochure « Toulouse Nécropole » a le mérite de dévoiler la réalité que recouvre un discours technophile qui voudrait nous faire croire que Toulouse à mis de la silice dans ses violettes pour faire du higt tech beau et utile… À la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) ont ferrait le carburant pour la fusée Ariane, à AZF on faisait de l’engrais, et l’aerospatiale ça sert à faire la conquête de l’espace. Mensonges. Ici on construit les armes qui tuent partout dans le monde, l’industrie civile n’est qu’une façon de rentabiliser un complexe industriel dont la destination finale est bien la mort.

Un jolie conte de fée qui ne résiste pas à l’analyse des activités réel des industries de la région. Celle-ci d’ailleurs ne s’en cache pas les auteur.e.s n’ont pas déterré des rapports secrets mais simplement compulsé des informations disponibles sur internet. L’apport original de ce livre est de nous permettre d’avoir accès directement à l’ensemble du complexe militaro-industriel de la ville.

Bourgeoisie de l’armement

Ce qu’il reste à raconter, et qui n’est pas dans ce livre, ce sont les conséquences de cette industrie sur la ville. Fini les grandes industries pour fabriquer des cartouches et des obus, maintenant c’est ladite « classe créative » qui peuple les bureaux de l’aerospatiale. Ces nouveaux prolétaires higt tech pensent et agissent comme une bourgeoisie salarié… Avec leurs salaires élevés ils font exploser les prix de l’immobilier et colonisent avec leurs vélos et leurs « goûts des bonnes choses » une ville qui « ressemble tellement à un village ». Pas le temps de dire ouf et cette ville est devenue un repaire de cadre sup. avec ses bars lounges, ses saladeries et ses magasins bio…

La transformation de la cartoucherie en éco quartier est le symbole de cette transformation. Une usine d’armement depuis le 18è siècle devient le lieu où va se déployer le plus grand éco quartier de la région, avec habitat participatif, tramway et espaces verts… Il a fallu enlever des centaines d’obus pour pouvoir commencer les travaux mais bientôt pourront s’installer les nouveaux « ouvriers de la mort » qui ont depuis longtemps quitté leur bleu pour le col blanc et la blouse blanche…