On lira ci-dessous l’entretien d’Anne Steiner et d’un journaliste du site Le Media presse paru lundi 14 janvier. Les analogies et les différences établies par Anne Steiner entre le mouvement des Gilets jaunes et les soulèvements ouvriers ou populaires du début du XXe siècle sont fructueuses. Elles permettent notamment de saisir en quoi l’actuel mouvement se situe dans la continuité des luttes du mouvement ouvrier révolutionnaire historique mais aussi, et surtout, en quoi il s’en écarte ; en quoi les Gilets jaunes s’affirment comme des hérétiques vis à vis des dogmes sur la lutte des classes encore en vigueur chez de nombreux militants de gauche aujourd’hui.

1/ Les Gilets jaunes ont commencé par des blocages sur des ronds-points et des ouvertures de péages. Depuis, le mouvement a évolué vers d’autres formes, avec en plus des rassemblements en grandes villes, qui sont souvent le théâtre d’affrontements musclés avec les forces de l’ordre. Sommes-nous passés des manifestations à l’émeute ?

Toute manifestation est susceptible de se transformer en émeute dès lors qu’elle n’est pas efficacement encadrée par un service d’ordre. Le modèle de la manifestation « raisonnable » avec autorisation préalable et trajet négocié s’est mis en place assez tardivement en France. Le premier exemple en a été la manifestation organisée à Paris, le 17 octobre 1909, pour protester contre l’exécution du pédagogue libertaire catalan Francisco Ferrer après qu’une première manifestation spontanée, le 13 octobre, ait tourné à l’émeute avec barricades, tramways et kiosques brûlés, rues dépavées, conduites de gaz mises à nu et enflammées, policiers revolvérisés… Mais c’est seulement après la première guerre mondiale que s’impose le modèle de la manifestation autorisée et contrôlée par les organisateurs eux-mêmes, un modèle qui, nonobstant quelques débordements en marge des cortèges, est resté dominant pendant plusieurs décennies.

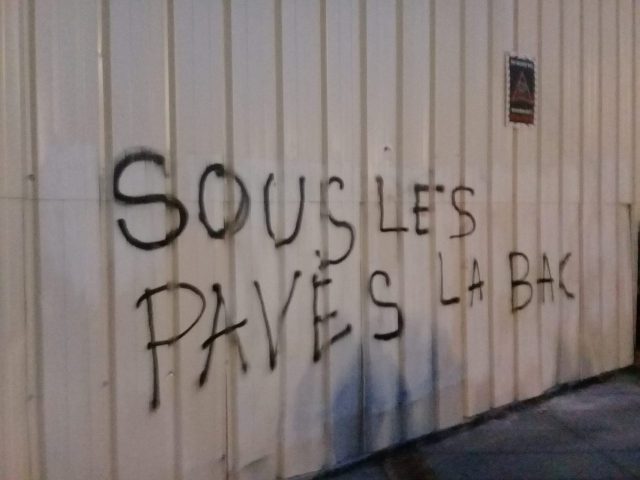

On a pu voir durant la mobilisation contre la réforme du code du travail en 2016 que ce modèle vacillait et que les organisations syndicales n’avaient plus la force, ni peut-être la volonté, de s’opposer à la tentation émeutière portée par des éléments de plus en plus nombreux et déterminés. Mais il y a une grande différence entre la violence des cortèges de tête, esthétisée, codée, ritualisée même, et sous tendue par une théorie insurrectionaliste, et la violence des Gilets jaunes, beaucoup plus spontanée, non élitiste, au sens où tout un chacun, quelque soit son âge et sa vision du monde, peut s’y retrouver, y prendre part. Cette violence évoque, bien plus que celle portée par le cortège de tête, celle des cortèges indisciplinés de la Belle Époque « livrés au hasard des inspirations individuelles » que Jaurès, dans un plaidoyer en faveur du droit de manifester, opposait aux grands rassemblements de rue organisés sous le contrôle et la responsabilité du prolétariat lui-même.

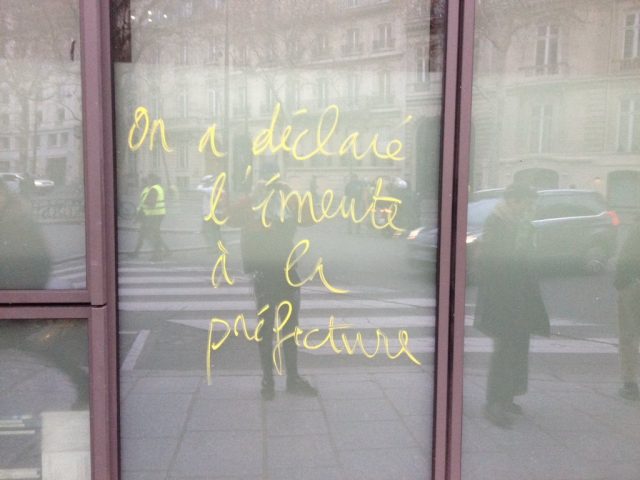

Il y a chez les Gilets jaunes un refus ou du moins une désinvolture par rapport aux règles établies depuis 1935 soumettant le droit de manifester à une déclaration préalable et à un itinéraire établi. Dès lors, leurs rassemblements peuvent être considérés comme séditieux et se voient exposés à une répression brutale des forces de l’ordre, ce qui suscite en retour une montée de la violence des manifestants, y compris de la part de ceux et celles qui n’avaient nullement l’intention d’en découdre avec les policiers et gendarmes. Le basculement de la manifestation à l’émeute advient d’autant plus abruptement qu’il n’y a pas d’intention préalable de commettre des violences, qu’il ne s’agit pas de détruire quelque misérable Mac Donald comme le premier mai 2018 pour se disperser ensuite, mais de livrer un combat à mains nues et à visage découvert jusqu’à l’épuisement d’une colère que rien ne peut venir apaiser. L’émeute survient quand la peur déserte les corps et les esprits, quand on ne craint plus les coups, les mutilations, les arrestations, les condamnations, quand la rage s’empare d’une foule sans leaders, ni organisation, sans « catéchisme révolutionnaire », quand elle s’empare de toutes et tous, sans aucune détermination préalable de genre, d’âge, de condition physique…

2/ Refus de toute représentation, de couleurs politiques et action directe : les Gilets jaunes ressemblent-ils à la CGT anarcho-syndicaliste ?

On ne peut pas comparer les Gilets jaunes, mouvement de masse protéiforme, à une organisation comme la CGT syndicaliste révolutionnaire qui, si elle refusait toute main mise des partis sur les syndicats, avait une vision claire des buts à atteindre et des moyens à utiliser. Il s’agissait de faire advenir une société sans classe ni état par l’action directe et par la grève générale.

En revanche, il est tout à fait possible de faire des analogies entre les grèves de la période syndicaliste révolutionnaire (1000 à 1500 grèves par an sur l’ensemble du territoire et dans tous les secteurs d’activité ente 1906 et 1912), et la mobilisation des gilets jaunes. Car ces mouvements surgissent souvent au sein de populations faiblement politisées, peu syndiquées, vivant dans des petites villes ou même des villages comme les serruriers de Picardie, les boutonniers de l’Oise, les chaussonniers de Raon l’Étape (je parle au masculin mais la part de la main d’œuvre féminine y est très importante). Le niveau de violence de ces conflits est souvent très élevé avec demeures patronales incendiées ou dynamitées, contremaîtres et patrons brûlés ou pendus en effigie, usines sabotées, bâtiments administratifs attaqués, et rudes affrontements avec la troupe.

Et l’on voit les victimes de ces exactions, découvrant comme au sortir d’un songe, la haine qu’ils suscitent dans le cœur de ces ouvriers et ouvrières qu’ils pensaient pouvoir continuer à opprimer, en toute impunité, à coups de règlements toujours plus draconiens, d’exigence de productivité accrue, de baisses de salaire. Exactement comme les classes dominantes sont prises d’effroi en voyant entrer brutalement en éruption ce peuple de « gilets jaunes » qu’elles croyaient apathique et à jamais vaincu, ce peuple qui a encaissé pendant plusieurs décennies les délocalisations, l’asphyxie des petites villes et des villages dans lesquels ils se trouvent relégués, la suppression des services publics, la perte de tout pouvoir de décision politique, la multiplication des taxes, et le mépris de moins en moins dissimulé des gouvernants.

Autre point commun, on observe dans les mouvements sociaux de la période syndicaliste révolutionnaire, une remise en question de la démocratie représentative, une méfiance par rapport aux partis politiques et par rapport aux députés qu’on appelle ironiquement les quinze mille ou les QM depuis que leur indemnité parlementaire est passée de 9000 à 15 000 francs annuel Pour améliorer leur condition, les acteurs de ces mobilisations croient davantage à la grève et à l’épreuve de force avec le pouvoir qu’à l’action parlementaire. Ils ne sont pas réformistes. Il y a un véritable désenchantement par rapport à la République qu’ils ont pourtant chérie.

3/ Contrairement aux émeutes anarcho-syndicalistes, tout se passe le week-end et il n’y a pas de manifestations en semaine. Comment l’expliquez-vous ? Les syndicats traditionnels sont-ils responsables de cet état de fait ?

Les mouvements émeutiers de la belle Époque adviennent pour la plupart dans un contexte de grèves longues et dures. Et dans un tel cadre, la mobilisation est bien sûr quotidienne. Mais en revanche, la grande révolte des viticulteurs du midi en 1907 a un mode de mobilisation comparable à celui des gilets jaunes avec des rendez-vous hebdomadaires chaque dimanche, seul jour chômé de la semaine. Ils se retrouvent à 15 000 à Capestang le 21 avril 1907, 80 000 à Narbonne le 5 mai, 150 000 à Béziers le 12 mai, 250 000 à Carcassonne le 26 mai, 800 000 à Montpellier le 9 juin. On voit toute une population qui vit de la monoculture de la vigne se soulever contre la paupérisation qui la frappe. Comme les gilets jaunes, les viticulteurs du Languedoc, se disaient apolitiques et n’avaient comme interlocuteur que le gouvernement auquel ils demandaient une législation contre la fraude. À ceux qui s’interrogeaient sur leur appartenance de classe et leurs préférences politiques ou qui les accusaient d’être réactionnaires, ils répondaient : «Qui sommes nous ? Nous sommes ceux qui doivent partout : au boulanger, à l’épicier, au percepteur et au cordonnier, ceux que poursuivent les créanciers, ceux que relancent les huissiers, ceux que traquent les collecteurs d’impôts. Nous sommes ceux qui aiment la République, ceux qui la détestent et ceux qui s’en foutent »

Le mouvement des gilets jaunes ne démarre pas à partir d’une grève. Leur seul interlocuteur est l’État. Ils lui demandent une fiscalité plus juste et une hausse du salaire minimum puisque c’est à l’État qu’il revient de fixer ce montant. C’est une lutte de classes puisqu’elle pose le problème de la répartition des richesses et du pouvoir, mais elle n’a pas l’entreprise comme terrain. Aussi les syndicats sont ils hors-jeu. Et la seule réaction syndicale à la hauteur des événements serait un appel à la grève générale illimitée qui n’aurait bien sûr aucune chance d’aboutir. Certains salariés pourraient peut-être, profitant de l’affaiblissement de l’exécutif, se lancer dans un mouvement de revendication et utiliser l’arme de la grève. Mais quoiqu’il en soit, le principe des manifestations le samedi me semble très pertinent car il permet à tous, grévistes ou non grévistes d’y participer. Durant la mobilisation contre la réforme du code du travail, si les effectifs des manifestations, qui avaient toujours lieu en semaine, ont décru au fil du temps, c’est en partie parce qu’il était impossible à beaucoup de salariés de poser de nouvelles journées de grève.

4/ La question du rapport des forces de l’ordre reste ouverte. Le mouvement doit-il chercher à attirer une partie d’entre-elles ?

Au début du mouvement, il y a eu plusieurs tentatives de fraternisation avec les forces de l’ordre, notamment sur les ronds points. Et bien entendu, policiers et gendarmes auraient pu se retrouver dans les revendications des Gilets jaunes puisqu’ils partagent les mêmes conditions de vie, salaires modestes, et souvent habitat péri-urbain. Mais dès les premières manifestations en ville, les Gilets jaunes ont fait l’expérience de la répression, ils ont été tour à tour nassés, bloqués, aspergés de gaz lacrymogènes, soumis à des tirs de LBD ou de grenades offensives, matraqués. Cela a détruit toute illusion d’un possible passage à la sédition des forces chargées de maintenir l’ordre. Seul rempart du gouvernement contre la colère du peuple, celles-ci ont obtenu la compensation financière qu’elles réclamaient et, selon toute vraisemblance, elles tiendront bon.

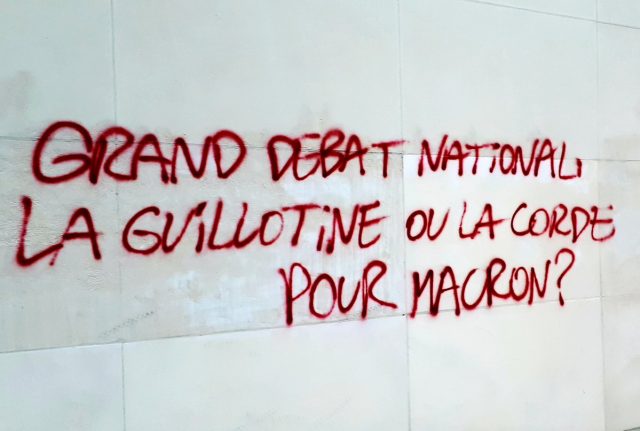

Pour beaucoup de Gilets jaunes, qui n’avaient jamais manifesté, et qui, dans leur ensemble, ne nourrissaient aucun sentiment d’hostilité à l’égard de la police, cette brutale confrontation avec la répression a constitué un véritable choc. Elle a fait naître une haine incommensurable et une volonté d’en découdre, suscitant en retour un accroissement des brutalités policières. Le nombre de blessés graves est impressionnant. Une femme, qui ne manifestait même pas, a été tuée à Marseille sans qu’on entende le ministre de l’intérieur ou le chef du gouvernement s’excuser. Si la victime collatérale de ce tir de grenade avait été une habitante des beaux quartiers de la Capitale, gageons qu’elle aurait eu droit à davantage d’égards ! Il est, de même, tout à fait inédit d’entendre un ancien ministre, de l’Éducation nationale qui plus est, regretter que les forces de l’ordre ne puissent tirer, à balles réelles, sur les manifestants. On peut se demander d’ailleurs, si en l’absence de toute réponse politique, cela ne va pas finir par arriver.

5/ Des Gilets jaunes ont tenté, en décembre, de bloquer le marché de Rungis, qui alimente Paris et sa région. Lors d’une précédente interview, vous expliquiez : « Aujourd’hui, il faut faire la grève générale de la consommation, c’est le seul levier sur lequel nous pouvons agir. C’est-à-dire qu’il faut réduire de façon drastique sa consommation de biens industriels, se détourner au maximum des circuits marchands, et produire autrement ce que nous considérons comme nécessaire à notre bien-être. Le capitalisme ne survivrait pas à une désertion en masse de la consommation. » Les Gilets jaunes peuvent-ils se diriger vers cela ?

Les Gilets jaunes ont bloqué également des centres commerciaux et des dépôts de marchandises. Et leurs manifestations hebdomadaires en centre ville ont eu comme résultat de faire drastiquement chuté les achats au moment crucial des fêtes de fin d’année. Ces fêtes, qui auraient pu sonner le glas du mouvement, n’ont pas entamé le moins du monde la détermination des protestataires. Et c’est là que peut résider l’espoir de voir le mouvement évoluer vers une remise en cause des pratiques habituelles de consommation. Nombre de gilets jaunes ont affirmé qu’ils ne ripailleraient pas comme le veut la tradition et qu’ils préféraient passer le moment du réveillon dans les cabanes édifiées sur les rond points, ces micro ZAD. Ils ont expérimenté le goût de la commensalité, comme dans les soupes communistes des grèves d’antan, où l’on collectait des aliments que l’on préparait et mangeait ensemble. De ces expériences inédites, de nouvelles pratiques de consommation peuvent naître. Elle peuvent amener à se détourner de la nourriture industrielle nocive et finalement coûteuse pour produire, échanger et partager de quoi manger. Mais aussi à fabriquer ou à recycler vêtements et objets divers, à mutualiser certains biens comme les véhicules. Au niveau local, sans passer par les applications qui transforment tout ce qui relevait du don, du prêt, du partage, en marchandise.

Actuellement de nombreux Gilets jaunes sont décroissants par obligation et sous-consommateurs par nécessité, ils peuvent très bien le devenir par choix s’ils perçoivent la charge subversive de tels comportements. Cela n’adviendra pas en quelques semaines, il faudra du temps, mais quelle que soit son dénouement, cette lutte ne laissera pas indemnes ceux qui l’ont menée et il se peut bien qu’elle les conduise sur ces chemins là.

repris du blog temps critique

Xavier Noulhianne, Le ménage des champs, deuxième partie.

Xavier Noulhianne, Le ménage des champs, deuxième partie.

Mercredi 16 janvier à l’aube, quatre personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue pour l’attaque de la caserne de gendarmerie durant l’acte 8, samedi 5 janvier, lors de laquelle les grilles d’enceinte de la caserne ont été arrachées sur plusieurs dizaines de mètres peu après 15h. Les quatre hommes, âgés de moins de 30 ans, sont soupçonnés d’être entrés dans l’enceinte de la caserne. Des faits de violences aggravées et pénétration dans une enceinte militaire leur sont reprochés. D’autres interpellations sont prévues jeudi 17 janvier, dans le cadre de cette affaire. » (

Mercredi 16 janvier à l’aube, quatre personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue pour l’attaque de la caserne de gendarmerie durant l’acte 8, samedi 5 janvier, lors de laquelle les grilles d’enceinte de la caserne ont été arrachées sur plusieurs dizaines de mètres peu après 15h. Les quatre hommes, âgés de moins de 30 ans, sont soupçonnés d’être entrés dans l’enceinte de la caserne. Des faits de violences aggravées et pénétration dans une enceinte militaire leur sont reprochés. D’autres interpellations sont prévues jeudi 17 janvier, dans le cadre de cette affaire. » (

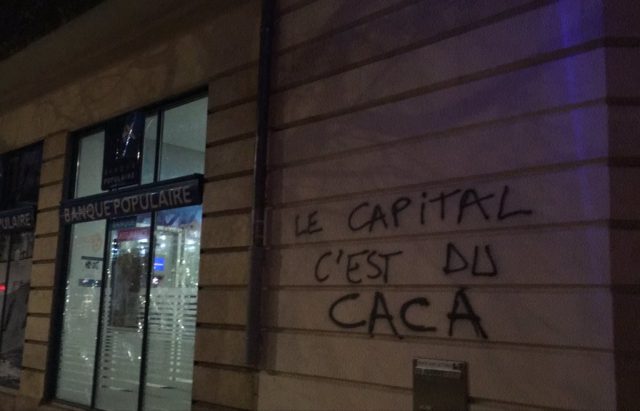

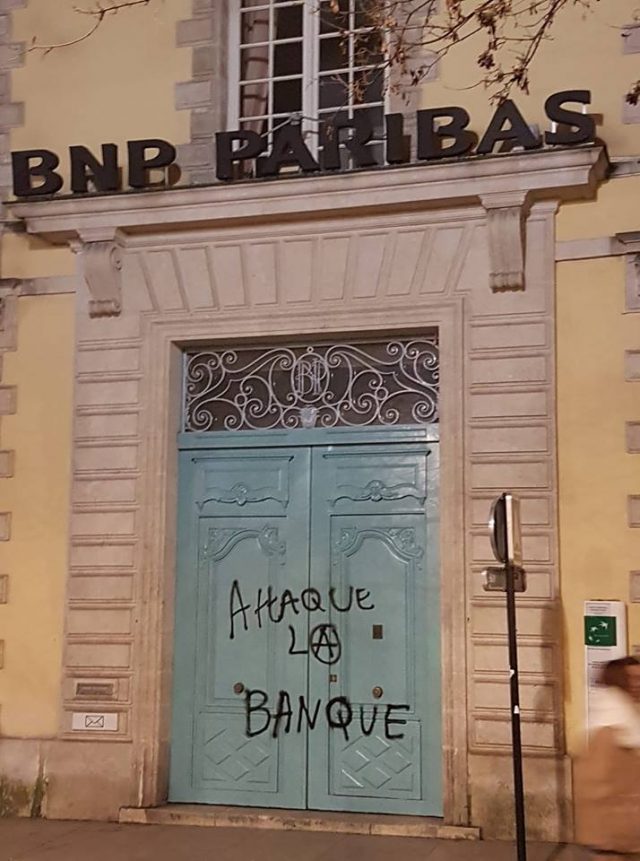

Avant même l’acte 9, on apprend par les autorités locales que les émeutes rituelles du samedi après-midi ont fait plus de 2,6 millions euros de dégâts. Entre la propriété de l’Etats (poubelles, chaussée, abribus, mobilier urbain…), les agences intérimaires/bancaires/immobilières et les commerces divers (fringues de luxe, supermarchés), la municipalité ne tient pas la cadence, tandis que les services de nettoyage et les vitriers sont surchargés: « Chaque dimanche et début de semaine depuis le début des manifestations des Gilets Jaunes, les vitriers sont appelés en urgence a propripar les commerçants de Toulouse. Des vitriers qui ne changent plus les vitrines désormais.« On attend maintenant que l’orage passe. » Ils sécurisent donc les commerces avec des panneaux de bois et remettront du verre sécurisé quand les manifestations seront vraiment terminées. Toutes les entreprises contactées cherchent des intérimaires pour les renforcer. Samir Bouzid qui a cette semaine cinq chantiers rien que dans le secteur Lazare-Carnot emploie en ce moment dix personnes supplémentaires. Jacky Golbery qui dirige l’entreprise toulousaine Artisan 31 a lui beaucoup de mal à trouver des intérimaires. » […] Ce patron confie ses soucis au journaliste: « On ne peut pas laisser les employés travailler dans le froid comme ici dans la boutique du Club Med. » « Mais les portes de la boutique de l’agence de voyage ne vont pas arriver toute de suite : « c’est du sur-mesure », explique l’artisan. La pénurie est telle que les vitriers ne sont plus les seuls à intervenir. Des plaquistes viennent sécuriser les vitrines en attendant qu’on les change. Des artisans disponibles qui viennent parfois de très loin. Raoul Batista est un plaquiste basée à Montauban. Il a employé deux intérimaires supplémentaires pour répondre à plusieurs chantiers toulousains. Une surcharge d’activité qui évidemment est bonne pour l’économie de ces artisans. La vitrine du petit Crédit Mutuel boulevard Carnot, c’est par exemple un devis de 15.000 euros environ. Mais autres difficultés pour les vitriers, ils sont payés le plus souvent par les assurances qui mettent un peu de temps avant de régler les factures. » (

Avant même l’acte 9, on apprend par les autorités locales que les émeutes rituelles du samedi après-midi ont fait plus de 2,6 millions euros de dégâts. Entre la propriété de l’Etats (poubelles, chaussée, abribus, mobilier urbain…), les agences intérimaires/bancaires/immobilières et les commerces divers (fringues de luxe, supermarchés), la municipalité ne tient pas la cadence, tandis que les services de nettoyage et les vitriers sont surchargés: « Chaque dimanche et début de semaine depuis le début des manifestations des Gilets Jaunes, les vitriers sont appelés en urgence a propripar les commerçants de Toulouse. Des vitriers qui ne changent plus les vitrines désormais.« On attend maintenant que l’orage passe. » Ils sécurisent donc les commerces avec des panneaux de bois et remettront du verre sécurisé quand les manifestations seront vraiment terminées. Toutes les entreprises contactées cherchent des intérimaires pour les renforcer. Samir Bouzid qui a cette semaine cinq chantiers rien que dans le secteur Lazare-Carnot emploie en ce moment dix personnes supplémentaires. Jacky Golbery qui dirige l’entreprise toulousaine Artisan 31 a lui beaucoup de mal à trouver des intérimaires. » […] Ce patron confie ses soucis au journaliste: « On ne peut pas laisser les employés travailler dans le froid comme ici dans la boutique du Club Med. » « Mais les portes de la boutique de l’agence de voyage ne vont pas arriver toute de suite : « c’est du sur-mesure », explique l’artisan. La pénurie est telle que les vitriers ne sont plus les seuls à intervenir. Des plaquistes viennent sécuriser les vitrines en attendant qu’on les change. Des artisans disponibles qui viennent parfois de très loin. Raoul Batista est un plaquiste basée à Montauban. Il a employé deux intérimaires supplémentaires pour répondre à plusieurs chantiers toulousains. Une surcharge d’activité qui évidemment est bonne pour l’économie de ces artisans. La vitrine du petit Crédit Mutuel boulevard Carnot, c’est par exemple un devis de 15.000 euros environ. Mais autres difficultés pour les vitriers, ils sont payés le plus souvent par les assurances qui mettent un peu de temps avant de régler les factures. » ( 46 personnes ont été arrêtées par 160 gendarmes mardi matin (8 janvier) dans l’Hérault, lors d’une vaste opération dans le cadre de l’enquête sur l’incendie mi-décembre d’un local de Vinci autoroutes au péage d’Agde-Bessan, sur l’A9. résultat des courses : 23 personnes ont été mises en examen, avec 11 en détention provisoire et 12 autres sous contrôle judiciaire.

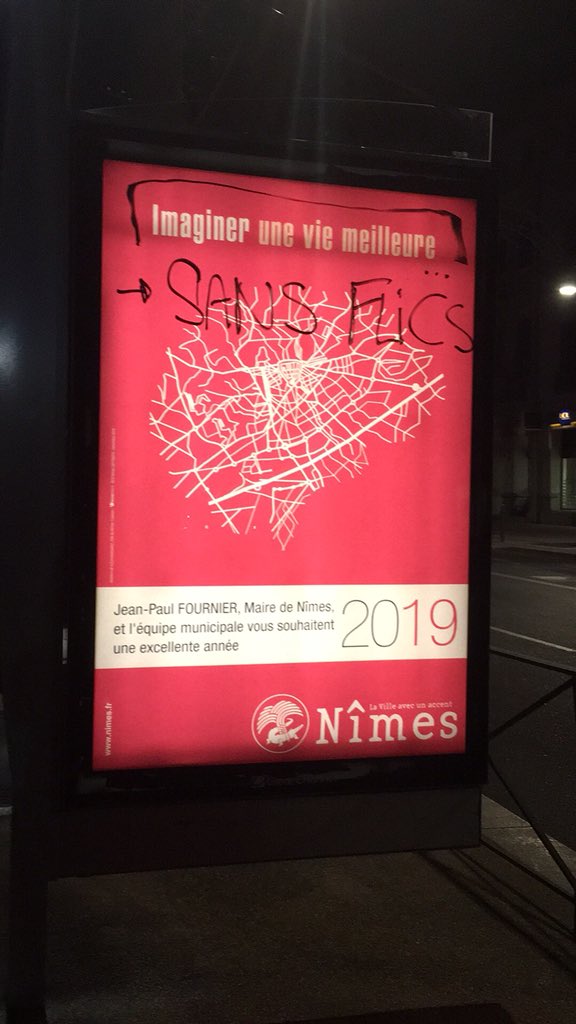

46 personnes ont été arrêtées par 160 gendarmes mardi matin (8 janvier) dans l’Hérault, lors d’une vaste opération dans le cadre de l’enquête sur l’incendie mi-décembre d’un local de Vinci autoroutes au péage d’Agde-Bessan, sur l’A9. résultat des courses : 23 personnes ont été mises en examen, avec 11 en détention provisoire et 12 autres sous contrôle judiciaire. Une dizaine de personnes, « proches du mouvement des gilets jaunes », ont été placées en garde à vue mardi 15 janvier dans le Gard dans l’enquête sur l’incendie d’un centre des finances publiques le 1er janvier à Nîmes, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. Le 1 janvier, vers 02H30 du matin, des pneus avaient été enflammés devant le bâtiment des finances publiques de Nîmes occasionnant des dégâts chiffrés depuis à près de 80.000 euros. Près de 30 personnes avaient été aperçues devant le centre des impôts juste avant l’incendie et pendant que la façade du bâtiment brûlait.

Une dizaine de personnes, « proches du mouvement des gilets jaunes », ont été placées en garde à vue mardi 15 janvier dans le Gard dans l’enquête sur l’incendie d’un centre des finances publiques le 1er janvier à Nîmes, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. Le 1 janvier, vers 02H30 du matin, des pneus avaient été enflammés devant le bâtiment des finances publiques de Nîmes occasionnant des dégâts chiffrés depuis à près de 80.000 euros. Près de 30 personnes avaient été aperçues devant le centre des impôts juste avant l’incendie et pendant que la façade du bâtiment brûlait.

En août 2018, un dispositif de surveillance est retrouvé dans le squat Awhanee à Grenoble, peu de temps après une perquisition du lieu par les flics. Cet exemple était déjà présent dans

En août 2018, un dispositif de surveillance est retrouvé dans le squat Awhanee à Grenoble, peu de temps après une perquisition du lieu par les flics. Cet exemple était déjà présent dans