Traduit de l’Espagnol par Lukas Podzhog.

.Avant-propos

Initialement écrit en 2008 comme travail universitaire, l’auteur témoignait alors de sa fierté que : « la revue Argelaga ait estimé que le texte devait être sauvé de l’oubli. Et non comme un vulgaire devoir d’école, mais comme quelque chose de bien mieux, de bien plus digne et plus excitant : comme un texte militant, comme une contribution à l’effort collectif. Comme un modeste apport à la lutte.

Il est inutile de dire qu’au moment d’écrire ce qui suit, nous ne pouvions pas prévoir la tournure que prendrait la « crise » actuelle. Avec ce que nous savons aujourd’hui, il est presque embarrassant de se référer à la « restructuration capitaliste » qui nous inquiétait il y a dix ans (comme toujours, avec beaucoup de retard par rapport à d’autres endroits). Fukushima n’était pas encore « arrivé » ce qui explique que je me réfère à l’énergie nucléaire en ces termes-ci. Nous ne savions rien au sujet de la fracturation hydraulique ni d’autres nouvelles horreurs. En résumé, écrire ce texte aujourd’hui prendrait une autre forme et d’autres références. Toujours est-il que le voici, et le lecteur – en plus de me pardonner le « nous » majestatif – jugera s’il en vaut la peine. »

Introduction

« Nous avons le pouvoir de concilier l’activité humaine et les lois de la nature et de mener une existence plus heureuse grâce à cette réconciliation. Dans cette démarche, notre patrimoine culturel et spirituel peut venir en aide à nos intérêts économiques et à nos impératifs de survie. » – Commission mondiale sur l’environnement et le développement (p. 7).

Il est impossible d’aborder la critique du concept de « développement durable » sans se référer à son acte de naissance, le « rapport Brundtland. » Rappelons-nous que ce texte – dont le nom complet est Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, et qui a été publié sous le titre émouvant Notre avenir à tous – a été élaboré sur commande de l’ONU, et présenté à son Assemblée générale de 1987.

Pour replacer le rapport Brundtland dans son contexte, il convient de se rappeler des circonstances historiques au moment de sa rédaction, au milieu des années 80. On assistait à la phase finale de la « Guerre Froide », avec un bloc de l’Est au bord de l’effondrement et qui s’était lancé dans une réforme d’ouverture aussi timide que tardive. En ce sens, les allusions répétées du rapport Brundtland à la nécessaire « participation » de la population pour relever le défi du développement durable peuvent être lues, précisément, comme autant de piques lancées contre le camp socialiste sclérosé.

D’autre part, la totalité de l’économie capitaliste mondiale subissait un processus de profonde transformation. Il est presque devenu cliché de prendre la crise pétrolière de 1973 comme début de la fin du paradigme productif qui avait dominé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il ne fait aucun doute que ce choc a fortement contribué à étendre aux instances de pouvoir la préoccupation pour les questions écologiques, qui se reflète dans le rapport Brundtland. À cette crise se sont ajoutés en 1973 d’autres facteurs comme la tendance à la surproduction, l’organisation fordiste du travail, les coûts « excessifs » du pacte social keynésien, la non moins « excessive » force contractuelle accumulée par le prolétariat dans ces schémas, et la perte générale de légitimité des pouvoirs en place qui s’est étendue à partir de 1968.

Dans ce contexte de crise, comme on le sait, les politiques économiques ont pris un tournant que plus tard on appellera « néolibéral ». Sans se lancer maintenant dans la discussion terminologique qui nous amènerait du « néolibéralisme » au « postfordisme », en passant par la « mondialisation », le fait est qu’on a assisté à une profonde restructuration de l’ordre capitaliste. Un processus qui s’est développé à l’échelle mondiale, affectant tous les aspects de la vie économique, sociale et politique.

Les partisans du rapport Brundtland ont clairement développé leur travail dans le cadre de cette restructuration générale. C’est en ces temps de crise et de redéfinition de l’économie mondiale que prend tout son sens une affirmation comme la suivante :

Après la Seconde Guerre mondiale, le défi de la reconstruction a été le véritable moteur derrière la mise en place de notre système économique international d’après-guerre. […] Aujourd’hui, ce dont nous avons besoin, c’est une nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et, en même temps, socialement et environnementalement durable.

Ceci nous amène à établir une première proposition : le rapport Brundtland – et par extension la notion de « développement durable » – remplit une fonction de légitimation de la restructuration du capitalisme en cours au moment de sa rédaction, avec l’argument de la non-durabilité écologique du précédent modèle (celui de l’après Guerre Mondiale). Selon sa propre logique, cette légitimation du nouveau paradigme productif – dont l’introduction s’est accompagnée de multiples tensions – s’étend à de nouveaux domaines d’investissement qui vont permettre la récupération de l’économie capitaliste. Dit d’une autre manière, ce seront les « nouvelles technologies », qui rendent possible la mise en pratique du développement durable, lequel implique certes des limites. Il ne s’agit pourtant pas de limites absolues, mais de celles qu’impose l’état actuel de nos techniques et de l’organisation sociale ainsi que de la capacité de la biosphère de supporter les effets de l’activité humaine. Mais nous sommes capables d’améliorer nos techniques et notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique.

Nous reviendrons plus loin sur la question de la technologie. Pour le moment, nous pouvons noter que, depuis la publication du rapport Brundtland, les réformes successives du travail, les coupes sociales, les lois sur les étrangers et le renforcement du code pénal témoignent de la façon dont l’organisation sociale peut être « ordonnée et améliorée » pour « ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique ».

La notion de « développement durable » et le langage du rapport Brundtland

Sur base de ces éléments, nous pouvons nous confronter à la définition canonique du développement durable, telle que définie par le rapport Brundtland. Selon ce document,

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

La caractéristique première de cette définition est son ambiguïté bien calculée, sur laquelle s’accordent tous les commentateurs du concept de développement durable, qu’ils y soient favorables ou opposés. Le rapport Brundtland dans son ensemble se caractérise par la vacuité de son langage technocratique. Le phénomène est habituel et se produit chaque fois qu’une bureaucratie tente d’occulter ses intentions, feignant d’exprimer ses idées.

Il ne s’agit pas ici de faire de la sémiotique ni de s’embarquer dans la critique du politiquement correct. Nous souhaitons seulement faire remarquer que le concept qui nous occupe appartient à cet univers discursif et que ceci doit être pris en compte au moment de son analyse.

Le flou délibéré dans lequel sont maintenues les notions clés de « développement » et de « besoins » est révélateur. Malgré de vagues allusions à un « développement social » ou des affirmations du type développement économique et développement social peuvent – et devraient – se renforcer l’un l’autre, il est clair que par « développement » on entend ici la continuité et l’accélération de l’accumulation du capital, en ce compris la nécessaire expansion de ses bases physiques – extraction, transformation, production, transport et distribution –, toutes polluantes. Un développement et une expansion qui n’admettent en aucun cas des « limites absolues » mais relatives : des « limitations » flexibles qui ploieront sous la pression des avancées technologiques. En ce qui concerne les « besoins », on reste dans la même indéfinition, bien commode. Ils pourraient être ceux d’un Européen de classe supérieure, ou d’un Africain de classe inférieure, ou le juste milieu entre ces deux positions. De même, la « génération présente » et les « générations futures » sont considérées comme des ensembles indifférenciés et homogènes, comme si toute sorte d’inégalités sociales n’avaient aucune relation avec la « capacité de répondre à ses propres besoins » et avec la définition concrète de ces besoins.

Le rapport Brundtland est donc euphémique et ambigu dans l’énoncé du problème, dans les catégories qu’il utilise pour l’analyser, et dans les solutions qu’il propose pour le résoudre. Il en résulte qu’il est aisé, grâce à la perspective offerte par les décennies écoulées, de montrer le caractère illusoire de ces « solutions » : la technologie, l’intervention étatique, la recherche de rentabilité, les énergies renouvelables, la « participation effective » de la population…

Mais durant ces décennies – et ceci constitue notre seconde proposition – le rapport a satisfait pleinement à une autre de ses fonctions : créer de la confusion. Comme pour miner le terrain, la Commission mondiale pour l’environnement et le développement durable a semé une multitude de concepts équivoques – résumés dans celui de « développement durable » – dans lesquels la critique écologique s’est embourbée, perdant un temps précieux à voir venir ce qui approchait. Les critiques se sont vus placés sur la défensive et forcés de préciser tout ce que le rapport Brundtland laissait délibérément dans l’ombre. Le débat autour du rapport Brundtland a servi dans une certaine mesure à affiner l’arsenal conceptuel de l’écologie politique mais à quoi bon quand on voit les horreurs qui ont pris corps depuis, et le fait que les apports les plus lucides sont noyés dans le magma des discours vides et répétitifs.

Il faut signaler que certains défenseurs du concept de développement durable ne voient pas dans son ambiguïté un défaut ou une limite, mais une vertu supplémentaire. L’argument est double. En premier lieu, « l’amplitude » du concept permet un large jeu pour l’énonciation de différentes positions, de sorte que la croissance exponentielle de la confusion autour du thème est interprétée comme un « enrichissement ». En deuxième lieu, l’absence de définition du développement durable a été un succès dans la mesure où elle a permis d’établir un « large consensus »… sur quoi ? Sur le développement durable, naturellement.

Le rapport Brundtland est peut-être le paradigme suprême de la traduction de la problématique écologique en jargon technocratique. Ou, si on préfère, de l’invention d’un jargon éco-technocratique, un nouveau champ sémantique dans le centre duquel brille avec force la notion de développement durable. Ce champ sémantique se fonde sur l’acceptation de l’économie capitaliste et de ses besoins, à l’intérieur duquel s’intègrent les « considérations environnementales » ou la « perspective » de celles-ci. Dans le même temps, il offre, grâce à l’ambiguïté de ses formulations, la flexibilité suffisante pour permettre la mise en scène de nombreux débats. Finalement, il se constitue en barème de la légitimité démocratique de tout discours écologiste, qui sera tantôt trop « radical » ou trop « utopique », etc., à mesure qu’il s’éloignera de ses postulats.

De là, nous établirons une troisième proposition : que le rapport Brundtland et sa devise du développement durable tendent à la neutralisation de la problématique écologique. Non à la neutralisation effective du désastre écologique, mais bien à celle de ses éventuels effets déstabilisateurs. Opération nécessaire en raison de l’évidence croissante que le désastre écologique ait pu (et puisse) justifier la contestation du capitalisme et de la société industrielle. De même, le rapport vise à réduire au silence les voix critiques qui, depuis les années 1960, ont été soulevées dans le monde scientifique et académique. Parmi ces voix, se distinguent celles de Herman E. Daly et, par-dessus toutes, celle de l’économiste Nicholas Georgescu-Roegen.

Cette neutralisation de la problématique écologique s’effectue par sa reconnaissance et sa subordination simultanée à l’univers économique capitaliste, tous deux synthétisés dans la notion de développement durable. Le processus ne se limite pas à un niveau purement conceptuel : l’énonciation du concept et sa diffusion massive après le Sommet de Rio (1992) ont conduit à des effets bien concrets, puisque cet outil linguistique et discursif remplit plusieurs fonctions précises : a) doter les pouvoirs publics – du local à l’international – d’un discours écologique unitaire, permettant l’entrée en scène d’un « écologisme institutionnel » ; b) favoriser l’intégration systémique d’une part importante du mouvement écologique ; c) établir par une formule publicitaire efficace (développement + durable) l’idée de la convergence des intérêts économiques et écologiques, ouvrant la voie à la constitution d’un « marché vert ».

La somme de ces fonctions, avec tout ce qu’elles impliquent, est la forme concrète de la neutralisation de la problématique écologique. Il commence donc à apparaître clairement que le rapport Brundtland n’a pas seulement été un vœu pieux mais bien un outil linguistique et discursif qui a joué son rôle dans la révision et la restauration de certaines des machines les plus obsolètes du capitalisme.

Qu’est-il arrivé au développement durable ?

La majeure partie des propositions du rapport Brundtland pour concilier économie et environnement pouvaient, déjà en 1987, être démontées d’un point de vue purement théorique. D’autres, avec plus de compétences et de connaissances que nous, s’y sont consacrés depuis. Nous allons donc nous en tenir aux faits, et réaliser un bilan des progrès du développement durable depuis que le rapport Brundtland a reçu les applaudissements de l’ONU et les subventions de la Fondation Ford et de la Carnegie Corporation. Dans la littérature sur le sujet, les lamentations abondent sur le peu qui a été réalisé, de même que les signes de perplexité à la lumière du fait que plus on parle de développement durable, plus il semble s’éloigner, et plus nous nous rapprochons du désastre écologique ou énergétique.

Élaboré durant une période de transition, le rapport Brundtland ne pouvait échapper à certaines contradictions. Une des principales caractéristiques de la restructuration capitaliste, dans laquelle il faut situer le texte, a été la perte progressive de l’autonomie – ou souveraineté, si on préfère – des États, contre l’échelle globale à laquelle agissent les capitaux. Néanmoins, le rapport assigne précisément à ces États la mission d’imposer à une économie globalisée un minimum de discipline écologique : en dernière analyse, le développement durable est bien une affaire de volonté politique . Et à cette échelle mondiale :

L’intégration des dimensions économique et écologique dans les systèmes législatifs et de prise de décisions nationaux doit se retrouver à l’échelle internationale.

Deux décennies de fondamentalisme néolibéral ont réduit à leurs justes termes cette déclaration de bonnes intentions. On ne peut attendre que bien peu de la part d’États en concurrence désespérée pour attirer des investissements et donner toutes sortes de facilités aux grandes entreprises, en plus d’être submergées par une vague de privatisation qui affecte également les ressources de bases comme l’eau, etc. Sur le plan international, le protocole de Kyoto et tout ce qui l’a accompagné donnent un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre. Les timides législations, adoptées pour la galerie, ou pour faire face à des situations ponctuellement scandaleuses, ne peuvent même pas commencer à atténuer les effets du désastre écologique, compte tenu que son ampleur réclame un changement structurel complet.

Ces pouvoirs publics nationaux et internationaux qui doivent veiller à l’intégration des considérations économiques et environnementales dans la prise de décisions opèrent en général en délais fixes de quatre ans, réorientant leurs activités en fonction de situations conjoncturelles et soumis à tout moment, comme cela a été dit, à la pression des mouvements du capital. Leur vulnérabilité se démultiplie dans le cas de pays soumis au néocolonialisme, dont le problème immédiat paraît être le sous-développement insoutenable plus que son contraire. Dans le cas des gouvernements de pays « développés », toute mesure qui tendrait sérieusement vers la durabilité – en ce compris à une durabilité « molle » – supposerait l’effondrement immédiat de leur base électorale, car cela impliquerait nécessairement une réduction drastique de ce que nous entendons par « niveau de vie ». Dans ces conditions, il est illusoire d’espérer que ces pouvoirs se soumettent aux exigences du long terme, qui échappent à leurs préoccupations directes mais attentent ouvertement à une foule d’intérêts à court terme, dont les implications sont frappantes et immédiates.

Selon le rapport Brundtland, un autre des acteurs qui devrait nous mener vers le développement durable relèverait de l’intérêt économique pur des entreprises : les solutions qui améliorent l’efficacité de l’énergie sont souvent économiquement rentables. Ou encore : Un meilleur rendement des ressources énergétiques et autres ressources comportent des avantages sur le plan de l’environnement mais peut également permettre une réduction des coûts. L’idée est réitérée de nombreuses fois sur le même ton. Mis à part le fait que ce qui sous-tend ici est le dogme libéral selon lequel chacun profite à la société en cherchant son bénéfice personnel, il saute aux yeux que ces affirmations sont vides de sens. À quoi bon, en termes écologiques, diminuer la dépense d’énergie par unité de production, si l’objectif poursuivi est que la production mondiale ne cesse d’augmenter ? Deux décennies de nouvelles technologies, d’innovations prétendument écologiques, n’ont pas pallié au problème mais l’ont aggravé. Et ceci sans compter le coût écologique supplémentaire que supposent la recherche et le développement, ainsi que la production de telles innovations.

Pour « rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie », le concours de la technologie était essentiel. C’est en grande partie à elle que le rapport Brundtland fie l’accomplissement de son programme. Nous commençons aujourd’hui à être en mesure d’apprécier l’équilibre écologique si favorable qu’apportent les nouvelles technologies comme l’ingénierie génétique, qui, selon toutes les indications, va impulser le prochain soubresaut du capitalisme. Quant à l’informatique, principal protagoniste de la restructuration commencée dans les années septante, elle ne réunit pas plus de mérites. Outre le coût écologique direct de fabrication et de distribution de milliards d’ordinateurs, la « révolution informatique » a permis au capital d’opérer à une vitesse et à un niveau ce complexité inconnus jusqu’alors. Cela a aussi, inévitablement, accéléré le rythme de ses activités destructrices. De plus, il n’existait ni n’existe aucune raison logique de croire que la technologie puisse être à tout moment à la hauteur des exigences écologiques d’un développement continu. En dépit du rapport Brundtland, les lois de la physique imposent des limites absolues que la technologie ne peut outrepasser. Le nier, c’est entrer dans le domaine de la superstition ou de la science-fiction.

Les énergies renouvelables et le recyclage aussi devraient jouer un rôle dans la réalisation de l’objectif du développement durable, sans qu’il soit nécessaire de s’étendre de trop sur ces points. À ce stade, personne ne croit sérieusement que les niveaux actuels de consommation énergétique puissent se maintenir à l’aide de sources renouvelables – ce qu’affirme avec aplomb le rapport Brundtland –, et parmi ceux qui prennent des postures guerrières face au prévisible épuisement des combustibles fossiles, réapparaissent avec force les partisans de l’énergie nucléaire. Quant au recyclage de matériaux, ce n’est pas seulement que son impact global serait insuffisant, mais il s’agit simplement d’une vue de l’esprit, car il nécessite dans bien des cas un coût énergétique équivalent ou supérieur à la production ex novo, et cela souvent par le biais de procédés polluants.

À la suite des acteurs de durabilité énumérés dans le rapport Brundtland, la « participation et l’implication » de la population n’a pas été nécessaire, si ce n’est pour nous inculquer un disciplinement « civique » strict en matière de recyclage, ou pour que nous économisions l’eau lorsque nous nous douchons ou nous lavons les dents, afin que les riches puissent continuer à arroser leurs terrains de golf sans qu’aucune hostilité sociale ne les éclabousse. Ce qui a gagné du terrain, c’est le rejet et l’opposition des populations face à de nombreux abus écologiques et sociaux, généralement confrontés au mépris ou à la répression par ces mêmes pouvoirs qui devaient veiller à « l’intégration des considérations économiques et environnementales dans la prise de décisions. »

En résumé, cette brève rétrospective permet de comprendre que le rapport Brundtland jouait avec des dés pipés. Derrière l’écran de fumée de ses formulations idéalistes, s’est perpétué le jeu de la politique et de l’économie, selon leurs règles réelles, respectivement énoncées par Machiavel et par Marx. Par conséquent, si nous avons quelque peu abordé la politique, nous aimerions nous tourner vers l’économie dans la section suivante.

Économie, développement et « durabilité »

Le rapport Brundtland est entièrement traversé par une sorte d’appel interclassiste à nous préoccuper de cet « avenir à tous » qui lui a donné son titre. Le destinataire de cet appel semble être l’humanité dans son ensemble, dont la bonne volonté, basée sur « l’intérêt commun » viendra être le moteur ultime du développement durable. Néanmoins, c’est un fait que ceux qui détiennent le plus de pouvoir pour inverser cette situation de catastrophe écologique et sociale sont précisément ceux les moins intéressés à le faire, vu que le système économique qui entretient leurs privilèges est le même qui détruit la planète à toute vitesse.

Indépendamment des intérêts de classe, au niveau des intérêts individuels, la situation n’est pas différente, parce que le désastre écologique n’atteindra pas – n’atteint pas – tout le monde de façon égale. Plus les revenus sont élevés, moins les motifs de préoccupation sont immédiats. Et je parle de préoccupation directe pour la survie-même, non de préoccupations humanistes ou de conscience écologique. À mesure que la situation se dégrade, nous verrons les riches monopoliser les ressources qui s’amenuisent, grâce à la hausse des prix, et se reclure dans des paradis inaccessibles plus ou moins verts. Ce ne sera rien de plus que la continuation en droite ligne d’un processus déjà en cours. S’il se manifeste aujourd’hui par la ségrégation classiste de l’espace urbain et par des obstacles toujours plus impénétrables placés à l’encontre des mouvements internationaux du prolétariat, demain, ce seront des citadelles équipées de vidéosurveillance et une réponse armée.

Il y a quelques faits – la barrière de Melilla, celle États-Unis/Mexique, ou des territoires palestiniens – au sujet desquels il ne sera jamais inutile de se rappeler la rhétorique de la Guerre Froide sur le mur de Berlin et le « Rideau de Fer », et de constater le positionnement actuel de ceux qui étaient alors les champions de la liberté de mouvement.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un problème moral selon lequel les riches, les puissants seraient bons ou mauvais, à titre individuel ou collectif. Dénoncer leur « méchanceté » serait vide de sens, tout comme en appeler à leur bonne volonté, ce qui est justement ce que fait le rapport Brundtland. Le problème n’est pas à chercher dans les déficiences éthiques des élites qui nous gouvernent, mais dans le fonctionnement du système capitaliste lui-même. Une économie régie par la logique de l’accumulation, par la recherche d’une croissance indéfinie tendant tendanciellement vers l’infini. Sa survie consiste précisément en sa propre croissance dynamique. Et on ne peut perdre de vue que le capitalisme est inséparable, en dernière instance, de sa base matérielle, et que la croissance d’une économie capitaliste ne peut se produire sans le développement de cette base qui percute et se répercute sur l’environnement.

Le capital et son accumulation ne cessent d’être des abstractions, et donc peuvent théoriquement croître indéfiniment. Que cela nous place tous sur une trajectoire menant droit à la collision avec le caractère fini de l’énergie et des ressources environnementales ne va en rien modifier la nature du processus économique capitaliste. Celui-ci n’est sorti de la tête de personne, il n’est pas né de la volonté consciente de quiconque, et il est absurde de croire qu’un acte de volontarisme (de qui ?) puisse modifier ses règles abstraites pour les concilier avec la réalité concrète de l’environnement.

Mais il y a une raison supplémentaire pour ne pas compter sur le cadre économique capitaliste pour qu’il contienne le désastre écologique et c’est que le désastre lui-même est devenu rentable. Le désastre écologique stimule de nombreux processus économiques : recherche, développement, production de technologies, équipements et produits « verts » en tous genres, gestion et prévention de catastrophes, gestion des déchets et recyclage, et ainsi de suite. Que le Prestige flotte ou qu’il coule, le croupier empoche la mise. Quand on voit que le consommateur est attiré par des messages écologico-publicitaires – en ce compris ceux des industries et des sociétés les plus destructrices qu’ait connues l’Histoire –, on comprend à quoi a pu servir la « conscience écologique globale ».

Quand on en arrive à breveter les organismes vivants (dont la cote augmente à mesure qu’ils s’approchent de l’extinction) ou à acheter et vendre des quotas de pollution, on comprend mieux à quoi a servi la traduction des ressources naturelles par les méthodes économiques de quantification, et à quel point certains ont bien fait leur travail, qui se présentaient comme défenseurs de l’environnement depuis la sphère des sciences économiques. Et ces réalisations, comme signalé précédemment, n’auraient pas été possibles sans la novlangue confuse du rapport Brundtland, qui a réussi à fixer dans toutes les têtes l’idée qu’économie et écologie ne sont pas seulement compatibles mais complémentaires.

La seule chose qui se dégage clairement de la définition du développement durable est qu’il implique une projection dans le futur. Il propose humblement à l’économie d’établir certaines limites à son développement actuel, en vue de son développement futur. Ou, si on préfère, de faire passer le long terme avant le court terme. Mais une économie capitaliste ne peut se restreindre « volontairement », parce qu’elle s’alimente de sa propre inertie. Lorsque cette impulsion s’épuise, l’économie entre en crise. L’économie capitaliste ne peut se permettre, au nom de « notre avenir à tous », aucune forme de limitation effective, qu’elle procède des pouvoirs publics ou de quelque autre instance. L’économie capitaliste ne tolère d’intervention étatique conséquente qu’en cas de nécessité, littéralement, pour sa survie. Les cas les plus extrêmes, nous les tenons des États-Unis et de l’Allemagne après le krach de 1929 et dans toute l’Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Dans chaque cas, pour que les intérêts économiques renoncent à leur autonomie, il a fallu des désastres consommés et non des désastres annoncés.

Critique de la critique de la notion de développement durable

En dehors des cas cités, pour soumettre l’économie à une volonté politique collective, une révolution a toujours été nécessaire, et cela s’est seulement vérifié historiquement dans des économies capitalistes faiblement développées avec de fortes survivances des modes de production antérieurs. Il faut souligner que les pays « socialistes » – c’est-à-dire, de propriété étatique et à planification économique centralisée – ne se sont pas montrés moins destructeurs que ceux capitalistes en ce qui concerne l’environnement. Pour certains auteurs, cela invaliderait la critique écologique du capitalisme, qui devrait se rapporter à « l’industrialisme » quelle que soit son idéologie. Outre le fait que le système économique des régimes du « socialisme réel » peut être caractérisé en toute rigueur comme capitalisme d’État (comme le font divers courants marxistes), il importe de faire ici quelques remarques : a) l’industrie telle que nous la connaissons, et par extension, l’ « industrialisme » (si une telle chose existe) est un véritable produit du développement capitaliste ; b) le capitalisme a commencé à se montrer ravageur pour l’environnement dès ses phases préindustrielles, quoique assez logiquement à une moindre échelle ; c) l’ « industrialisme » démentiel de l’URSS n’est pas seulement le produit d’une idéologie, mais aussi de la course industrielle et à l’armement désespérée avec les puissances impérialistes à laquelle elle s’est vue forcée après qu’ait échoué la contagion révolutionnaire en Europe, suite à la Première Guerre mondiale.

Pour toutes ces raisons, je crois que le constat des désastres écologiques survenus en URSS et dans ses satellites n’invalide finalement pas l’attribution du problème à la dynamique propre du capitalisme. La dérive actuelle de la République Populaire de Chine permettra d’intéressantes réflexions à ce sujet, si le débat écologique ne se voit pas abandonné suite à l’écroulement du bloc de l’Est. Michael Jacobs a prononcé une observation intéressante lors des derniers rebondissements de ce débat. Selon lui, étant donné les conditions idéologiques nécessaires, il aurait été plus facile d’introduire des mesures menant à la durabilité dans les pays « socialistes » que dans ceux capitalistes, précisément en vertu de la centralisation de l’économie et de sa subordination au domaine politique.

Ce que ce commentaire comporte implicitement, c’est ce que tous les auteurs pensent mais qu’aucun n’exprime ouvertement : que mettre un frein effectif à la croissance économique requerrait des mesures dictatoriales. Pour établir une économie intégralement soumise aux critères de rationalité écologique et sociale, un processus révolutionnaire constituant sera bien sûr inévitable, dont l’éventualité est douteuse avant le désastre vers lequel nous nous dirigeons.

En ligne avec ce qui précède, nous aimerions signaler, sans ironie aucune, que le camp « socialiste » nous a fourni ce qui est peut-être l’unique exemple au XXe siècle d’une diminution volontariste de la croissance économique et de durabilité d’un pays entier. Je me réfère au Cambodge sous le régime de Pol Pot et des Khmers Rouges (1975-1979). La diminution de population que tous les auteurs considèrent indispensable à la durabilité s’est opérée là-bas non seulement en raison de la guerre mais aussi de l’assassinat systématique de tous les dissidents ou suspectés de l’être, en plus de tous ceux qui avaient fait des études, parlaient une langue étrangère, etc. Le taux de mortalité continuait à augmenter et celui de natalité à baisser, lorsque la population urbaine survivante a été transférée de force à la campagne pour pratiquer une agriculture de subsistance sans circulation monétaire. Ce qui avait résolu au passage le problème écologique de l’approvisionnement des villes. Du moins jusqu’à ce que l’intervention militaire vietnamienne ne vienne mettre fin à l’expérience.

Personne ayant toute sa tête ne voudra atteindre la durabilité ni à ce prix, ni par ces moyens. Mais je rappelle cet exemple car fréquemment, les alternatives proposées par quelques critiques du développement durable sont aussi indéfinies et irréelles que l’objet de leur critique, et évitent de mentionner dans quel cadre politique et économique concret ces alternatives pourraient s’appliquer. Un exemple de cela est la proposition de « croissance zéro », basée sur l’idée d’une « économie stationnaire » qu’a lancée dans les années 70 l’économiste Herman E. Daly. Il en est venu à établir ses prémices de la manière suivante :

Une économie stationnaire est une économie avec des stocks constants de population et d’artefacts, maintenue à un certain niveau désiré et suffisant par de faibles taux de production intermédiaires, c’est-à-dire par les flux de matière et d’énergie les plus faibles possibles depuis le premier stade de la production jusqu’au dernier stade de la consommation.

Une économie stationnaire, vise donc des niveaux stables ou légèrement fluctuants de population et de consommation d’énergie et de matériaux. Les taux de natalité égalent les taux de mortalité, et les taux de production égalent les taux d’amortissement.

L’objectif visé est celui d’une société capable de se maintenir indéfiniment avec les ressources finies que fournit l’environnement. Ce que Daly ne précise pas, ce sont quelques questions fondamentales telle la structure de la propriété et du pouvoir politique dans ce tableau bucolique de durabilité. Il ne donne pas non plus de suggestion quant aux moyens pour atteindre ces résultats, à l’image des partisans de la plus récente théorie de la « décroissance », qui, comme son nom l’indique, propose la réduction de l’activité économique jusqu’à ce qu’elle atteigne un cadre durable. Ainsi, ces « alternatives » ne font que bâtir des châteaux en Espagne, quoique bien profilés, avec profusion de statistiques, graphiques et autres formules mathématiques. Ce qui fait bien rire Georgescu-Roegen :

À n’en point douter, la croissance actuelle doit non seulement cesser, mais être inversée. Mais quiconque croit pouvoir écrire un projet pour le salut écologique de l’espèce humaine ne comprend pas la nature de l’évolution ni même de l’histoire, qui ne s’apparente pas à un processus physico-chimique prévisible et contrôlable comme la cuisson d’un œuf ou le lancement d’une fusée vers la lune mais qui consiste en une lutte permanente dans des formes constamment nouvelles.

Quand ces questions se présentent comme objectives et non comme de pures spéculations théoriques, c’est-à-dire, quand se pose le problème des moyens – chose qui n’arrive pas toujours –, le commun des auteurs liés au monde académique ou scientifique proposent deux solutions. L’une, purement idéaliste, livre tout à la fameuse « conscience écologique globale » qui, étendue à un certain niveau, donnera lieu à un incertain saut qualitatif par lequel le miracle arrivera. L’autre, d’origine social-démocrate, se fie pleinement à l’intervention de l’État, soumis à la noble pression de ses citoyens. Et bien que nous ayons déjà critiqué cette perspective en se référant au rapport Brundtland, il faut ajouter que la conversion exemplaire des Verts allemands à la realpolitik laisse toujours moins de marge pour des illusions de ce type.

Pour le répéter clairement, une économie « stationnaire » ou « durable » ne sera possible sans un effondrement préalable de l’ordre capitaliste, ou une rupture révolutionnaire d’avec ce même ordre, ou les deux à la fois, ou l’un avant l’autre. Il est illusoire de croire à une perpétuation « stationnaire » ou « statique » des intérêts économiques capitalistes qui se restreindraient « volontairement » à un certain seuil d’accumulation ou de profit, afin de ne pas compromettre son existence future. Le capital immobile est du capital mort, prier le capitalisme de s’arrêter c’est lui demander de nous faire la faveur de se suicider…

Conclusions

La notion de développement durable ne constitue en aucune manière une sorte de programme de lutte contre le désastre écologique, pas même du point de vue patronal ou institutionnel. Elle ne prétend pas l’être, seulement le paraître. Nous sommes face à un travail d’ingénierie idéologique qui doit être compris dans le contexte de l’entrée du capitalisme dans une nouvelle phase de son développement, et de la prise de positions par rapport à un prévisible après Guerre Froide et des problèmes – comme celui écologique – qui vont se rendre inévitables. Au cours de cet article, nous avons abordé quelques-unes des fonctions réelles que ce concept devait remplir à nos yeux, et qu’il a rempli grâce à sa diffusion massive par la voie des pouvoirs qu’il sert :

-

La légitimation de la restructuration capitaliste en cours, légitimation nécessaire dans la mesure où ce processus ne pouvait être mené à bien sans tensions et résistances en tous genres. L’argument de légitimation central a été la « non-durabilité » du paradigme productif de l’après Guerre Mondiale et la présumée « durabilité » qu’apporterait un capitalisme rénové. La véritable motivation sous-jacente était l’épuisement manifeste du paradigme fordiste-keynésien, et non son haut degré de nocivité écologique, que le nouveau paradigme a même réussi à multiplier. La légitimation subsidiaire de « nouvelles technologies » prétendument plus acceptables pour l’environnement. Des technologies qui impliquaient la liquidation socialement traumatique d’industries obsolètes, ou entraînaient – dans le cas de l’ingénierie génétique – des coûts éthiques intolérables.

-

L’altération de la vraie mesure, de la vraie portée et pour ainsi dire, de la vraie nature du problème écologique. Pour ce faire, il a été nécessaire d’introduire un puissant vecteur de confusion à l’intérieur du mouvement écologiste et du débat académique et scientifique autour des questions écologiques. Ce vecteur a été précisément la notion de développement durable.

-

Ce que nous avons défini maladroitement comme « neutralisation de la problématique écologique », en la présentant comme une variable de plus de la problématique capitaliste, à laquelle elle se trouve subordonnée. Cette neutralisation se concrétise à son tour par :

-

L’ouverture de la perspective idéologique qui a rendu possible l’existence d’un « écologisme d’État », caractérisé par sa modération et largement respectueux des intérêts économiques. Écologisme d’Etat qui servira finalement à légitimer toute sorte d’interventions étatiques au bénéfice des intérêts susmentionnés.

-

La cooptation d’une part importante du mouvement écologiste, dont la croissance et la radicalisation étaient plus que prévisibles dans les conditions données. En lien avec ce point et avec le précédent, il ne s’agissait pas tant d’introduire l’écologie dans le palais que de la sortir de la rue.

-

Établir, à l’aide de toute l’artillerie médiatique, académique, etc. le dogme de la convergence d’intérêts entre l’économie et l’environnement, condition préalable à la mise en place d’un green business qui devait contribuer à la relance de l’économie capitaliste. Il convient de noter ici, plus que toute autre considération, la valeur publicitaire de la formule « développement durable ».

Selon cette analyse, le « développement durable » est un oxymore qui masque un vide conceptuel. Son véritable sens est externe, et se trouve dans les effets réels qu’il produit à travers sa diffusion massive, effets que j’ai tenté d’isoler et de définir. La question n’est pas de s’interroger ad nauseam sur la viabilité ou non du développement durable, car la caractérisation réelle du problème est une bataille idéologique autour de la question environnementale. Dans cette bataille ont été essentielles les contributions de tous ceux qui, depuis le milieu académique, se sont consacrés à démontrer l’impossibilité logique du « développement durable ». Mais on ne saurait perdre de vue qu’en fin de compte, nous ne sommes pas ici face à un simple débat académique, mais face à une question d’ordre politique avec tout ce que cela implique.

Philip K. Dick a été un auteur de science-fiction prolifique qui a contribué à la rénovation du genre depuis les années soixante, entre autres pour l’avoir sorti de son habituelle complaisance technoscientifique, et l’obligeant à se confronter aux éventuelles conséquences désastreuses d’un développement technologique indéfini. Un de ses meilleurs romans s’intitule Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? dans lequel il nous présente une planète Terre sur laquelle toute trace de qu’était la nature a disparu. Ceux qui le peuvent migrent vers Mars, qui offre de meilleures conditions de vie. Si quelqu’un croise un animal vivant en liberté – quand bien même ce ne serait qu’une petite araignée comme dans le cas du protagoniste –, il éprouve une sorte d’épiphanie religieuse. Mais l’habitude est d’acquérir à un prix prohibitif un animal domestique gardé en captivité. Pour ceux qui ne peuvent se le permettre, des répliques artificielles et sophistiquées sont en vente, qui, à première vue, ne diffèrent en rien de l’animal original. Les citoyens eux-mêmes ont des raisons de s’inquiéter de leur humanité dans la mesure où ils emploient des consoles qui leur permettent de réguler à tout moment leurs humeurs et au bout du compte, rien ne leur garantit qu’ils ne sont pas eux-mêmes pleins de vis et de circuits.

Ce monde-là est le monde dans lequel nous avons commencé à vivre. Faute d’une bonne guerre mondiale, l’excédent de capital se consume pour le moment dans une exploration délirante de Mars ; et peu importe que nous ne régulions pas nos humeurs par le biais d’une console, mais à coups d’antidépresseurs ou de cocaïne. Étant donné le dogme de la capacité de la technologie à nous sauver à tout moment des effets du désastre ambiant – clairement exprimé par le rapport Brundtland et implicite dans la notion de développement durable –, on ne saurait se demander moins que : Les technocrates rêvent-ils de moutons électriques ? ou ont-ils déjà pris leur billet pour la planète rouge ? Depuis là-bas, ils continueront à nous gouverner avec la sagesse et la prudence qui les caractérise, grâce à de nouvelles technologies de télécontrôle interplanétaire.

[1] Pour cette traduction, nous avons utilisé les termes « durable » et « durabilité » pour traduire « sostenible » et « sostenibilidad », sur le modèle de ce qui avait été fait dans le rapport Brundtland. Ce commentaire de Jean-Pierre Garnier est très à-propos : Le rapprochement linguistique « développement/soutenable » n’était guère heureux. Dans la langue française, le qualificatif « soutenable » s’applique à un raisonnement ou un argument, ce qui peut laisser entendre – fâcheusement – que le principe d’une poursuite sans fin du développement puisse faire l’objet d’un débat. En outre, son antonyme « insoutenable », qui s’applique à un spectacle affreux dont on détourne le regard, donnait à ce qualificatif de regrettables connotations négatives. En revanche, accolé au vocable « développement », l’épithète « durable » comporte, entre autres avantages, celui de faire fonctionner ce binôme sémantique à la manière d’une prophétie autoréalisante dans le champ symbolique : tenue comme allant de soi, cette association de mots atteste par avance dans l’imaginaire la pérennité possible du développement dont la durabilité est ainsi postulée, indépendamment des démentis répétés résultant d’un examen, même sommaire, de la réalité concrète. (Garnier Jean-Pierre, « Un développement urbain insoutenable », in L’Homme et la société, 1/ 2005 (n° 155), p. 45–67) [ndt].

[2] Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, Notre avenir à tous, pp. 2-4. Disponible ici : www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf

[3] Ibid, p. 14. Dans le même ordre d’idées : Pour atteindre tous ces objectifs, il va falloir réorienter nos techniques – ce lien entre l’homme et la nature (p. 53). Difficile de contenir notre imagination quant aux formes que pourraient prendre ce lien entre l’homme et la nature s’il est issu de quelque éprouvette du MIT.

[4] Ibid, p. 40.

[5] Ainsi sont apparus de délicats tropes et euphémismes, comme la désormais classique « reconversion industrielle » ou dernièrement la « fléxisécurité », mais aussi, des inventions sublimes comme les « nouvelles sources d’emploi », expression suggestive, non dénuée d’une valeur poétique : Qui, à l’entendre, ne se sent pas envahi par l’envie de se mettre en quête de trouver de l’emploi sous les rochers ?

[6] Ibid, p. 48.

[7] Pas un seul critique n’a cessé de se lamenter sur la confusion créée autour de ce concept. Pour citer seulement deux cas : Naredo, José Manuel, Sobre el origen, el uso y el contenido del término “sostenible”, in La construcción de la ciudad sostenible, Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1996 (disponible ici : http://habitat.aq.upm.es/cs/). García, Ernest, El trampolín faústico. Ciencia, mito y poder en el desarrollo sostenible, Ediciones Tilde, Valencia, 1999.

[8] Par exemple, avec la notion de « durabilité » indépendamment du « développement ». (voir Naredo, op. cit.)

[9] On peut apprécier un échantillon de cette défense dans le livre de Michael Jacobs, The Green Economy : Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future. London : Pluto Press, 1991. Ici s’expose un autre argument qui n’a pas de lien direct avec l’ambigüité du langage, et qui revient à dire : « les utopies sont très bien, mais nous vivons dans le monde réel et le développement durable, c’est quelque chose que les maîtres semblent disposés à écouter. Si nous jouons bien nos cartes peut-être les convaincrons-nous de faire quelque chose. Et quelque chose, c’est toujours mieux que rien. » Bien évidemment, cette attitude « réaliste » est un modèle d’idéalisme au sens strict, qui tend à produire et reproduire ces relations de pouvoir qui empêchent, précisément, de faire faire quelque chose.

[10] Considéré comme le fondateur de l’écologie politique – bien qu’il lui préférait le terme de « bioéconomie » – Georgescu-Roegen (1906-1994) a établi la non-viabilité matérielle de la société industrielle à moyen-terme, par l’application des lois de la thermodynamique aux bases physiques du développement économique. Ce qui l’a réduit à l’ostracisme académique, en dépit de la solide réputation qu’il avait acquise par le passé dans le champ de l’économie « classique ».

[11] C’est indiqué dans un paragraphe reculé de la section des remerciements de Notre avenir à tous.

[12] Commission mondiale… op. cit., p. 14.

[13] Ibid, p. 55.

[14] Ibid, p. 54.

[15] Ibid, p. 19.

[16] Ibid, p. 54.

[17] Cela avait déjà été signalé par Georgescu-Roegen antérieurement à la rédaction du rapport Brundtland, qui a naturellement fait abstraction de ses conclusions. Malgré sa longueur, je ne résiste pas à la tentation d’insérer ici une citation de l’économiste roumain : « Le vrai mythe de l’économiste standard concerne la capacité de la technologie à résoudre toute crise entre l’espèce humaine et l’approvisionnement d’énergie et de matière par le milieu […]. Ceux qui avaient investi des efforts intellectuels énormes dans des théories de la croissance basées sur l’idée qu’une croissance exponentielle n’est pas seulement souhaitable mais aussi normale soutiennent maintenant sérieusement que la technologie progresse exponentiellement. » Georgescu-Roegen, Nicholas, « Myth about Energy and Matter », Growth and Change, 1979, Vol. 10, Issue 1, p. 18.

[18] Commission Mondiale… op. cit., p. 20.

[19] Qui assurent, comme il y trente ans, qu’il n’y a rien à craindre de l’énergie nucléaire. Il ne s’est d’ailleurs jamais rien passé à Three Mile Island en Pennsylvanie, Tchernobyl a plus été un effet du « communisme » que de l’énergie nucléaire proprement dite et les récents incendies à la centrale de Vandellós en 2008 sont purement anecdotiques. Le réacteur à fusion nucléaire arrive et on nous assure que les « nouvelles technologies » rendront impossibles toute faille en matière de sécurité.

[20] Georgescu-Roegen avait déjà développé la critique du recyclage alors qu’il venait seulement de dépasser le stade de la pure hypothèse spéculative, bien avant que le rapport Brundtland ne donne le feu vert pour sa mise en œuvre généralisée. Voir par exemple « La loi de l’entropie et le problème économique », in Georgescu-Roegen, op. cit., pp. 43-57.

[21] Le genre cinématographique des morts vivants nous a fourni quelques métaphores intéressantes de cette situation, par exemple avec Dawn of the Dead ou 28 weeks later. Il n’est pas difficile d’établir une analogie entre l’attaque des morts vivants et l’attaque des dépossédés. Les uns comme les autres sont une masse qui s’habille en guenilles et fait la tête. Mais surtout, ils en ont après toi, le citoyen de la classe moyenne haute, pour te convertir en un être mis au rebut comme eux le sont. Ainsi, la peur du mort vivant s’avère être la peur du déclassement, la peur d’intégrer sans recours les rangs des dépossédés.

[22] Cf. Le débat byzantin intéressantissime pour déterminer si l’éclatement récent de la bulle spéculative immobilière en Espagne avait donné lieu à une crise, une récession ou une décélération. La seule chose claire c’est que le nombre d’incendies de forêts a sensiblement baissé en cette année 2008, et que pour une fois les intérêts économiques et écologiques semblent avoir été de pair.

[23] Je me limiterai à l’exemple de la déforestation quasi intégrale de l’Angleterre, consommée au long du XVIe siècle pour obtenir des pâturages pour l’élevage de chèvres, destinées à leur tour à fournir de la laine aux manufactures textiles des Pays-Bas. La déforestation a continué aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les colonies anglaises, qui fournissaient du bois à la métropole. On pourrait encore citer la déforestation des territoires du Nouveau Monde pour étendre l’économie de plantation, etc.

[24] Jacobs, op. cit.

[25] Voir http://steadystate.org/discover/definition/

[26] Georgescu-Roegen a aussi indiqué que la notion de « durabilité » en elle-même devait être relativisée, parce qu’en définitive, la finitude des ressources compromettait l’économie quand bien même elle serait stationnaire (voir Georgescu-Roegen, « L’énergie et les mythes économiques », in La décroissance (1979), 2e édition, 1995. Disponible ici : http://classiques.uqac.ca/contemporains/georgescu_roegen_nicolas/decroissance/decroissance.html). Cela dit, nous continuons à croire que la critique centrale du concept demeure celle de ne pas s’insérer dans une théorie plus large du changement social, et que de toute façon, l’espèce humaine devra bien disparaître à un moment ou à un autre.

[27] Georgescu-Roegen, op. cit., p. 93.

[28] Nous avons déjà pu voir à l’œuvre le nouvel impérialisme post Guerre froide justifier ses guerres par des arguments humanitaires. On l’imagine déjà bientôt le faire par des arguments écologiques. Dans les guerres impérialistes à venir, l’agresseur se présentera comme garant d’une gestion « écologiquement rationnelle » des ressources du territoire attaqué.

[29] Voir par exemple la force affichée dans la première moitié des années quatre-vingt par le mouvement antinucléaire, spécialement en feu RFA ou ailleurs, par le vaste mouvement populaire qui s’est opposé à la centrale nucléaire de Lemóniz, Vizcaya.

[30] L’œuvre a inspiré l’excellent film Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, qui de plus, avait anticipé le super gloubi-boulga culturel de la « mondialisation ». La version française a connu plusieurs titres : Robot Blues en 1976 (éditions Champ Libre, coll. « Chute libre »), Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? en 1979 et enfin Blade Runner en 1982.

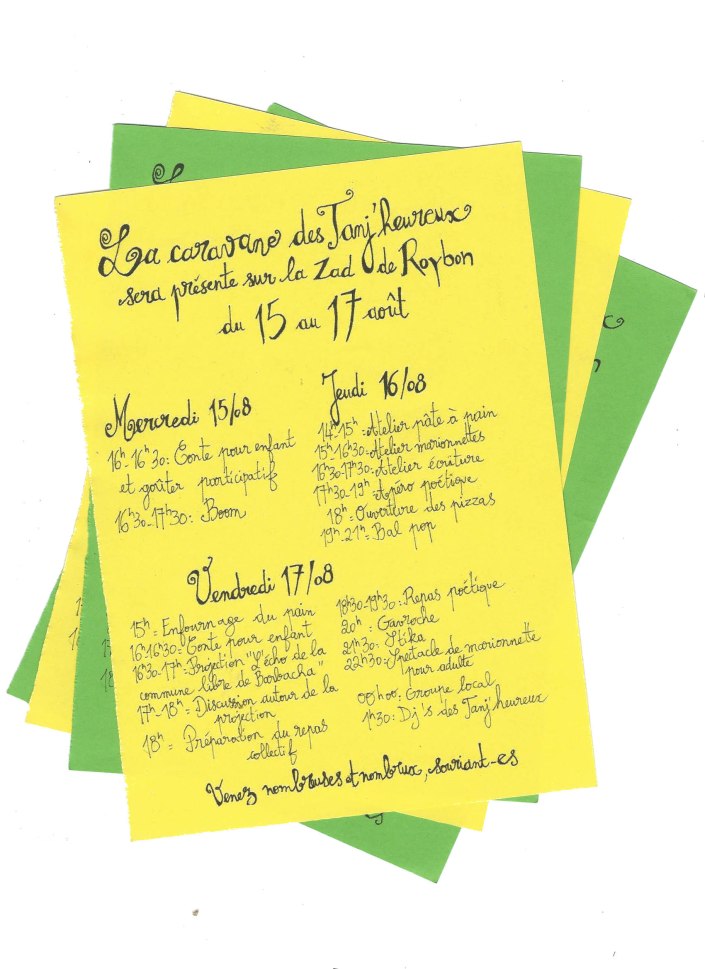

brochure trouvé ici:

Ces derniers temps, les anarchistes d’action ont mis au centre de leur pratique l’individu et son groupe, en laissant de fait de côté les assemblées pour se parler directement avec des revendications d’actions. Le concept même de « revendication » a subi une transformation radicale ; d’un instrument « ouvert vers l’extérieur » c’est devenu un instrument « renfermé sur soi-même », qui s’adresse en première instance à ses semblables, à sa propre communauté en guerre. Même si cela peut paraître paradoxal, dans ce « repli » il y a la mort de la politique ; la recherche du pouvoir et du consensus s’arrête là. On ne cherche pas de disciples, on ne veut pas opposer un « contre-pouvoir » à l’État. Dans cette perspective, la dichotomie que certain.e.s compagnon.ne.s font entre « action anonyme » et « revendication » se révèle être creuse, un faux problème. L’action anonyme et la revendication (signée avec des acronymes ou pas), si elle sont vues comme des pratiques opposées, deviennent toutes les deux, même si elle peuvent paraître lointaines, des symptômes d’une sorte d’« autisme » anarchiste. Si elles sont vécues de manière exclusive et dogmatique, elles sont simplement les deux faces de la même médaille, la médaille de la politique et de l’idéologie ; on n’y trouve pas une communauté en guerre, mais de l’endoctrinement et du prosélytisme. Il ne faudrait pas avoir d’idées préconçues à propos des différentes pratiques anarchistes (surtout lorsqu’on parle d’actions armées) : ceux/celles qui font des revendications avec un acronyme dans un certain contexte peuvent ne pas le faire dans un autre cas, parfois les actions parlent toutes seules, je n’y vois aucune contradiction.

Ces derniers temps, les anarchistes d’action ont mis au centre de leur pratique l’individu et son groupe, en laissant de fait de côté les assemblées pour se parler directement avec des revendications d’actions. Le concept même de « revendication » a subi une transformation radicale ; d’un instrument « ouvert vers l’extérieur » c’est devenu un instrument « renfermé sur soi-même », qui s’adresse en première instance à ses semblables, à sa propre communauté en guerre. Même si cela peut paraître paradoxal, dans ce « repli » il y a la mort de la politique ; la recherche du pouvoir et du consensus s’arrête là. On ne cherche pas de disciples, on ne veut pas opposer un « contre-pouvoir » à l’État. Dans cette perspective, la dichotomie que certain.e.s compagnon.ne.s font entre « action anonyme » et « revendication » se révèle être creuse, un faux problème. L’action anonyme et la revendication (signée avec des acronymes ou pas), si elle sont vues comme des pratiques opposées, deviennent toutes les deux, même si elle peuvent paraître lointaines, des symptômes d’une sorte d’« autisme » anarchiste. Si elles sont vécues de manière exclusive et dogmatique, elles sont simplement les deux faces de la même médaille, la médaille de la politique et de l’idéologie ; on n’y trouve pas une communauté en guerre, mais de l’endoctrinement et du prosélytisme. Il ne faudrait pas avoir d’idées préconçues à propos des différentes pratiques anarchistes (surtout lorsqu’on parle d’actions armées) : ceux/celles qui font des revendications avec un acronyme dans un certain contexte peuvent ne pas le faire dans un autre cas, parfois les actions parlent toutes seules, je n’y vois aucune contradiction.