Téléchargez la collection complète du journal au format PDF

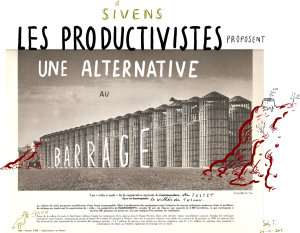

Sans Aucune Retenue, Journal de la forêt de Sivens n°1/7

25 octobre 2014

Les zones humides, on n’en a rien à foutre

ou

Comment, après avoir dévasté la nature, la société industrielle et écologiste achève de la détruire en « l’aménageant »

« Les passionnés de la nature sont à l’avant-garde de sa destruction. »

Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone

1. Ce bulletin, qui paraîtra quotidiennement pendant sept jours, tiendra sur le projet d’aménagement d’une retenue d’eau sur la rivière Tescou, dans la forêt de Sivens, des propos qui seront, justement, sans retenue et sans ménagement. Y seront posées certaines questions que le mouvement esquive : des tendances technocratiques de l’écologie à la question de la violence comme méthode de lutte.

2. Les arbres tombent, les opposants restent. À la fin du déboisement, la résistance au barrage du Testet a pris un nouveau cours. Pourtant, elle parle toujours le même langage : celui du moratoire et de la contre-expertise, tenu par les écologistes légalistes du collectif « Sauvegarde du Testet ». Ce collectif a vu disparaître, avec la zone humide, son argument principal de protection et de conservation de la nature. Pourtant, la lutte continue : et au-delà de l’écologie, sur quoi se fonde t-elle ?

3. Il ne s’agit pas de trouver étonnant que de l’argent public se convertisse aussi miraculeusement en intérêts privés. En termes d’argent comme en d’autres, la distinction entre public et privé a depuis longtemps cessé d’être opérante, sinon pour égrener la banale liste des malversations qui s’effectuent sous ce binôme. Il ne s’agit même pas de juger curieux qu’un État tellement soucieux d’écologie projette « l’aménagement d’un territoire » qui détruira aussi radicalement une « zone humide » soi-disant protégée. Le calque des stratégies écologiques sur les stratégies économiques a efficacement donné sa mesure : et il existe aujourd’hui deux types d’enclosures, celles qui aménagent un territoire parce qu’il est insupportable qu’un lieu sauvage le demeure, et celles qui aménagent un territoire parce qu’il est insupportable qu’un lieu sauvage ne le soit plus assez. Les uns construisent des barrages, des zones industrielles et des décharges ; les autres délimitent des parcs naturels, des zones humides et des conservatoires. Dans les deux cas, l’espèce humaine est priée de devenir spectatrice d’une nature distante, qu’elle soit instrumentalisée ou protégée ; de commander des granulés chez SEBSO (Société chargée du déboisement à Sivens) pour remplir son poêle au lieu d’aller ramasser du bois dans la forêt, et de taper sur Google « lézard des murailles » si d’aventure il lui venait le désir saugrenu de connaître l’allure d’un pareil animal.

4. Ces foutaises ne nous amusent plus. Les beaux jours de l’écologie, l’autorité apparente dont jouissent ses arguments, reflète le développement d’un« sentiment de la nature » issu justement de la fêlure de plus en plus profonde qui sépare la nature de l’homme. Il n’y a pas plus amoureux de la nature que l’urbain désespéré qui n’y vivrait pour rien au monde. Depuis les débuts de l’écologie, cette ambiguïté a fait l’objet de critiques virulentes de la part de ceux qui, par leur vie et leurs pratiques, mettaient le plus vigoureusement en œuvre ses principes. Elle a rapidement été décelée par ceux qui en furent les précurseurs, Bernard Charbonneau par exemple, comme « le futur du capitalisme, et en tout cas une utilisation assez merveilleuse de l’angoisse » (Guedj et Meuret, membre de la revue Survivre… et vivre !, pionnière en écologie politique) L’engloutissement de la pensée dans le savoir technicien a disqualifié nos expériences les plus simples, et d’abord par le langage dont elle use. L’expression « zone humide », tant entendue à Sivens, en est l’irritant exemple. L’argument écologique à son commencement, parce qu’il donnait la possibilité de penser dans le langage de tout le monde des faits extrêmement concrets, permettait d’entrevoir une sortie du vocabulaire idéologique dont se nourrissait jusqu’alors la gauche radicale, et c’est en cela qu’il était révolutionnaire. Rattrapée par une époque qui rend aux hommes toujours plus difficile de reconnaître et de nommer leur propre misère, l’écologie n’a pas tardé à saborder des dispositions aussi dangereuses pour le pouvoir en place : et désormais, « faute d’une enquête sévère, à tout instant poursuivie, sur les mots dont nous usons, nous risquons extrêmement d’être dupes de ces mots […] et réduits à penser notre langage pour n’avoir pas exigé de parler notre pensée. » (Jean Paulhan). Le langage crée une réalité. Les marécages, les tourbières, les ruisseaux et les bouilles existent, et toutes les plantes et les bestioles qui y vivent. Une zone humide n’existe pas.

5. Nous dirons des choses simples : le refus de voir soustrait un lieu à ses habitants et à leurs usages, la colère face aux projets imposés sous couvert d’enquêtes d’utilité publique parodiquement démocratiques, la lassitude à l’égard de la perversion économique qui ne supporte plus qu’un lieu demeure sans emploi et l’attachement à la liberté vernaculaire qui se goûte dans ces lieux inexploités.

6. Comme l’écrivait Venant Brisset dans des circonstances semblables (cf. Du côté de la Ramade, documents relatifs à une précédente bataille contre le saccage d’un territoire), la prolifération des nuisances et des écologistes dans la société industrielle va de pair. Ici, comme il y a encore très peu de nuisances, il n’y aucune raison pour qu’il y ait des écologistes. Nous n’en sommes pas. Nous serions plutôt comme ces agrions de Mercure qui volent dans la forêt de Sivens. Nous habitons ici. Nous voulons vivre libres et heureux, et c’est dans ce but déraisonnable que nous avons décidé de continuer ou de commencer à vivre ici. Dans ce monde de territoires sans pouvoir, soumis à un pouvoir sans territoire, nous cherchons à y recréer la possibilité de l’autonomie ; non pas pour mais avec et dans la nature.

Victoria Xardel

Sans Aucune Retenue, Journal de la forêt de Sivens n°3/7

27 octobre 2014

Après les arbres, ils abattent les hommes

Rémi F., 21 ans, a été tué par la police

Depuis quelques semaines, le projet du barrage de Sivens est dans une position délicate.

Le vent tourne. Les conflits d’intérêt qui y président ont successivement été démasqués dans les médias nationaux. Le modèle d’agriculture pesticide qu’il impose est abondamment critiqué par l’opinion. Plus aucun motif ne semble valable pour continuer les travaux, menés sous la houlette de centaines de policiers et de militaires. Il ne reste aux porteurs du projet qu’un seul argument : la soi-disant violence de l’opposition, qui démontrerait à elle seule le bien-fondé de l’obstination de notre État de droit.

Notre camarade est tombé sous les tirs de cet État de droit.

En forêt de Sivens vendredi, en amont de la manifestation nationale du samedi 25 octobre qui a réuni 7000 personnes, les machines de chantier qui travaillent la semaine à la construction de la digue du barrage avaient été déplacées. Il ne restait dans le petit camp retranché aménagé par les forces de l’ordre que chiotte et compresseur, jolis symboles du monde qu’on nous prépare. Agacés par leur incongruité, les habitants de la forêt se débarrassèrent de ces objets inutiles. Impossible pourtant de se débarrasser des 250 CRS et gendarmes mobiles qui depuis vendredi soir, alors qu’il n’y avait sur place aucune machine, aucun ouvrier à « protéger », semblaient vouloir en découdre.

L’unique raison pour justifier la présence démesurée des forces de l’ordre armées samedi à Sivens était la volonté des autorités de susciter des tensions pendant les deux jours de manifestation.

Ils y sont si bien parvenus qu’ils ont tué un homme.

Un barrage contre le pacifisme

Dialogue (Première partie)

Un soir dans la forêt de Sivens, une femme diaphane fait son entrée À la Maison des druides. Le jeune homme qui s’y repose sursaute. C’est en ces termes qu’elle s’adresse à lui.

― Je ne te veux pas de mal. Il y a soixante-dix ans, il y avait ici un maquis. J’ai tardé avant de le rejoindre, je ne supportais plus de rester passive – car rester passif, c’est collaborer, c’est faire le jeu des autorités qui ont la force de leur côté. Finalement, je me suis lancée dans la Résistance, et je suis tombée ici – les arbres m’ont accueillie parmi eux.

― Sois la bienvenue. Moi aussi, j’ai fait le choix de la résistance. Je combats un système qui menace la vie et donc la possibilité, pour nous et les générations futures, de vivre une vie non mutilée. Ici, ils déracinent des arbres pour faire un barrage.

― Oui, j’ai vu des arbres que je fréquente depuis des années être abattus par les machines de mort, j’ai vu les gens y grimper à l’aube pour les protéger, j’ai vu les tentatives de ralentir les robocops avec des barricades et des cocktails Molotov – quelle naïveté, vu comment ils sont équipés.

― Tu penses que nous ne sommes pas assez « équipés » ? Moi, je suis pour la résistance active, mais sans moyens violents. Je suis pacifiste.

― Pourquoi te sens-tu obligé de me dire cela, et d’un ton si supérieur ? Aurais-tu du mépris pour celles et ceux qui, comme moi, ne se définissent pas comme « pacifistes » ?

― Non, aucun mépris, excuse-moi. Je pense même qu’il s’agit d’une composante indispensable de la lutte. Tu me confonds peut-être avec d’autres gens, ceux qui se disent « légalistes », cherchent à négocier avec les autorités et se démarquent des « occupants » et des « violents ». En ce qui me concerne, je n’hésite pas à violer la loi pour défendre mes idées. Mais si je combats la violence de ce système, c’est parce que je m’oppose à toute forme de violence. Je suis donc pacifiste.

― Je trouve bizarre la manière dont tu te définis et dont tu parles des autres composantes de ta lutte. Nous, dans la Résistance, nous ne nous divisions pas en légalistes, pacifistes et violents. Il y avait les maquisards qui vivaient armés dans la clandestinité, la population qui nous soutenait matériellement et les gens qui, au sein de l’administration, faisaient les faux papiers et transmettaient certaines informations – c’est grâce à l’union de ces trois composantes qu’il y a eu de la résistance en France, et il aurait été désastreux de se dissocier de l’une. Votre distinction – car tu n’est pas le seul à parler en ces termes – a forcément pour effet de stigmatiser ce qu’il faudrait soutenir en priorité : celles et ceux qui prennent le risque de menacer le bon déroulement du programme de destruction concocté par les autorités.

― Soit, mais nos situations n’ont rien à voir – et il faut s’y adapter. On ne peut comparer le nazisme et ce que je combats : Carcenac est un escroc, mais ce n’est pas un Hitler qui assassine à tour de bras. Les gendarmes mobiles commettent des exactions, mais ils ne tirent pas à balles réelles.

― C’est vrai, mais tu m’as dit toi-même que les logiques économiques et politiques qui poussent à faire ce barrage, elles menacent la vie et donc l’humanité. Et tu vois bien que ce barrage, il est fait contre vous. Contre votre monde, vos idéaux et vos pratiques pacifistes. Si vous n’arrêtez pas le chantier, vous allez sortir de cette lutte affaiblis, collectivement et individuellement. Il faut donc résister, tous ensemble. A chacun de faire ce qu’il peut en fonction de ce qu’il sait et se sent capable. Pour gagner un combat, de toute façon il faut de tout et ne pas reculer devant l’épreuve de force. L’essentiel, c’est de ne pas se dissocier des autres – çà, c’est faire le boulot du pouvoir : « diviser pour mieux régner ».

― Il faut de tout, certes, mais tout n’est pas toujours possible ensemble – quand des gens lancent de loin des cailloux sur les flics qui encerclent les militants pacifistes enterrés, c’est stupide et dangereux. De toute façon, je ne pense pas qu’il soit possible de battre l’État sur son propre terrain. Je ne pense même pas qu’il soit souhaitable d’entrer dans ce jeu-là, nous n’avons rien à y gagner.

― Vu le rapport de force, tu as peut-être raison. Mais je crois tu ne m’as pas bien comprise : pour moi, le problème n’est pas de savoir si on est prêt ou pas à recourir à la violence – ça, c’est une question personnelle, qui dépend de notre histoire, de l’Histoire aussi, des circonstances, etc. Mon propos n’a jamais été de dire que seuls les maquisards avaient fait le bon choix. Le problème à mes yeux, c’est que tu te définisses d’une manière qui donne le mauvais rôle à certains de tes camarades ; c’est que les adjectifs définissant les différentes branches de la lutte sont des catégories policières qui aboutissent, en te posant comme innocent, à montrer implicitement du doigt les autres comme criminels. Là, tu fais le jeu du pouvoir, qui cherche toujours à discréditer ses opposants comme « violents », voire « terroristes ».

― Dis moi seulement, d’où vient cette question de la « violence » ?

Sans Aucune Retenue, Journal de la forêt de Sivens n°4/7

28 octobre 2014

Un barrage contre le pacifisme

Dialogue (Deuxième partie)

― Dis moi seulement, d’où vient cette question de la « violence » ?

― Cette question, les journalistes nous la posent toujours d’une manière telle qu’on comprend vite qu’on n’a pas le choix de la réponse : dans les interviews, on est sans cesse sommé de se dire non violent, pour rester crédible. Elle est aussi au cœur du discours des autorités qui martèlent que le mouvement est « violent » pour le stigmatiser et le discréditer aux yeux des gens. D’où l’importance de prendre le contre-pied de ce discours et de rappeler que, dans ce mouvement, nous sommes en immense majorité pacifistes dans l’âme, nous préférons le dialogue qui nous est refusé à la violence qui nous est imposée.

― Mais dire cela, ce n’est pas prendre le contre-pied des autorités, c’est faire leur jeu. La question des moyens posée indépendamment de la situation qui vous est faite – on vous fait quand même la guerre, à vous et à la nature – est un piège que vous tendent vos ennemis. Ils font ça afin que vous ne puissiez même pas avoir l’idée de constituer un « rapport de force ». Ils font ça pour vous cantonner à un rôle inoffensif de négociation, qui vous oblige à déléguer le pouvoir à un représentant – et la farce de la représentation peut recommencer. Ne jamais oublier : il ne peut y avoir de négociation réelle qu’entre puissances de force (à peu près) égale. Toute autre « négociation » ne peut être qu’une mascarade, ne peut être que la doléance que présente le sujet faible au souverain tout-puissant – à moins que ce que votre porte-parole négocie, ce soit moins la fin des travaux que le début de sa carrière politique. Pour négocier, il faut d’abord constituer une force, une force politique. Plus vous vous direz pacifistes, plus cela vous sera difficile. En plus, vous préparez le terrain au prochain coup des autorités : diviser le mouvement en « bons citoyens pacifistes » et en « méchants occupants violents », ce qui tuera la lutte.

― Peut-être as-tu raison, mais il y a une donnée nouvelle que tu ne connais pas. Aujourd’hui, les gens sont extrêmement sensibles à la violence. Elle a pris une place centrale dans l’imaginaire, elle fascine et terrifie, c’est le sacré de notre génération. Plein de militants cèdent à son charme, et moi aussi, quelque part, je rêve de voir ces machines brûler. Mais compte tenu de cette hypersensibilité à la violence, ce serait désastreux pour notre image dans l’opinion publique.

― Mais tu confonds tout ! La violence, ça s’exerce contre des personnes ou des êtres sensibles, pas contre des machines. Détruire des machines, ce n’est pas de la violence, c’est du sabotage pour mettre les forces de destruction hors d’état de nuire. Oui à toutes les offensives, qu’elles soient, dans le langage de la police, « violentes » ou « non violentes ». Car ce n’est pas de cette manière qu’il faut se définir, et il ne faut pas se laisser définir ainsi. Cette question est un piège pour diviser et paralyser. Ce qui compte, c’est de se définir d’abord comme résistant, se définir par les fins que l’on vise et l’analyse de la situation que l’on fait, plus que par les moyens qu’on est prêt à utiliser. Quant à celles et ceux qui soulignent être « légalistes », tu as raison de te méfier : ils risquent fort de se révéler vite être des « passifistes », des partisans de la passivité (ce qui se combine très bien avec une intense agitation dans la négociation). Ou des opportunistes qui préparent leur dissociation, leur passage à l’ennemi. En tout cas, insister sans cesse là-dessus quand tous les recours sont épuisés et que toutes les négociations politiques ont été vaines, c’est se préparer à assister passivement au désastre.

― Tu as raison, mais il me faut souligner une dernière chose : moi aussi, je suis pour l’offensive et l’audace – c’est ce qui nous manque le plus. Mais je ne pense pas qu’on ait besoin d’être « violent ». Celles et ceux qui ont le plus ralenti les travaux et la police, ce sont les enterrés et les grimpeurs, pas les barricadiers, même s’ils ont un rôle à jouer. Tu as raison de nous mettre en garde sur un mot qui, aujourd’hui, met finalement tous les illégalismes dans un même sac, pour les condamner en bloc, sans plus distinguer entre le bris de machine et la violence sur personne. Mais tu me sembles céder, comme tant de jeunes d’une époque nourrie aux scènes de bataille, à la fascination pour la violence. N’oublie pas : on peut être offensif sans être agressif, on peut arrêter les machines sans s’attaquer aux personnes, on peut renverser le pouvoir sans le prendre – et c’est ce dont je rêve.

― Laisse-moi clore ce débat en te parlant d’une autre lutte encore, qui m’a semblé exemplaire. J’ai rencontré une Italienne la semaine dernière. Elle venait d’une vallée qui s’oppose depuis des années à un projet de ligne TGV, le Val de Suze. Là-bas, la lutte s’enracine notamment parce que, face à la violence de l’État, tout le monde est conscient qu’il faut revenir au droit de légitime défense et au devoir de résistance à l’oppression. Toutes les composantes de la lutte participent à des actions offensives communes, chacune avec ses moyens. Et tous les inculpés y jouissent d’un soutien inconditionnel.

― Un spectre hante la forêt de Sivens, c’est le spectre de la résistance.

Aurélien Berlan

Un pacifiste contre le barrage ?

Dans ce dialogue, écrit avant la nuit où Rémi a été abattu par la police, notre voulions remettre en question un discours « pacifiste » qui prenait de plus en plus de place dans le mouvement d’opposition au barrage. Lors du concert à Matens, organisé en soutien aux inculpés de la lutte, le terme était dans toutes les bouches, sans que son incongruité, dans de pareilles circonstances, ne frappe quiconque.

Pour autant, il ne s’agissait pas de faire un éloge des « violents ». Nous ne nous reconnaissons ni dans l’une ni dans l’autre de ces catégories. Nous pensons que cette distinction est factice, comme le suggère le fait qu’il est bien délicat de nommer son pôle « obscur » ; les « violents », les « radicaux », les « cagoulés » ou, dans le dialogue que vous venez de lire, les « résistants » : autant de catégories inadéquates. On peut être pacifiste et radical, résistant et non violent. Ce sont des étiquettes répulsives qui ne disent rien sur les gens ainsi qualifiés, mais beaucoup sur ce dont ont peur ceux qui les stigmatisent de cette manière.

« Quiconque prend l’épée périra par l’épée. Et quiconque ne prend pas l’épée périra sur la croix. »

Simone Weil

Cette opposition artificielle ne fait que figer en « identités » des gestes, des comportements, des stratégies. Mais nous savons que la réalité est tout autre. Notre perception de la « violence » est éminemment subjective, et fille de son époque. Il fut un temps pas si lointain où la violence ne désignait que les actes visant des personnes de chair ; on parlait alors de sabotage pour qualifier les actes visant les choses, comme par exemple la destruction de machines. Aujourd’hui, la femme d’un conseiller général pro-barrage peut dénoncer comme « extrêmement violent » le fait qu’on ait jeté dans son beau jardin des cartouches [vides] de gaz lacrymogène.

Notre rapport à la violence est mouvant : que l’on soit prêt ou non à se masquer le visage et à jeter trois cailloux dépend de notre tempérament et de notre humeur, des circonstances, de l’attitude des forces de l’ordre, des chances ou non de succès d’un assaut physique. Il n’y a pas les « pacifistes » d’un côté et les « violents » de l’autre. Il y a des hommes et des femmes, qui passent d’un geste et d’une tactique à l’autre. Dans notre mouvement, nous ne connaissons d’ailleurs pas d’authentiques « pacifistes », comme Lanza Del Vasto qui paradoxalement se définissait comme un vrai « guerrier », rappelant ainsi que le vrai guerrier n’est pas belliqueux. Il y a par contre beaucoup de « pacifiques » qui, face à la conflictualité et aux rapports de force inhérents à la sphère politique, dissimulent sous ce vocable leurs propres peurs. La victime de la police est l’exemple même de cette réalité mouvante : comme nous tous, il était enragé de voir la forêt dévastée, tenaillé par la colère devant les provocations des argousins. C’est lui qui est mort ; ç’aurait pu être toi, qui lit ce texte.

Depuis les soulèvements populaires des années 1970 et leur mise en déroute, les moyens de résistance qui se sont progressivement imposés et qui sont aujourd’hui les plus pratiqués sont liés à l’image et au symbole. A Sivens on s’enterre, on « prend racine » pour barrer le chemin aux machines ; on replante, dans la forêt changée en lit de copeaux, de jeunes arbrisseaux. Ces pratiques pacifistes portent en leur sein le souci de donner aux médias qui la relaient une « bonne image » de la lutte, mélangé de considération morale quant à l’usage de la violence. Nous vivons dans une société en état de paix ; c’est à dire où la violence emprunte des voies tellement détournées qu’elle parvient à ne plus être identifiée sous ce nom, et que l’emploi de sa forme la plus brute et matérielle – caillou & flash-ball – nous terrifie. Cet effet de répulsif moral que suscite tout emploi de la violence directe, matérielle n’est qu’un exemple de la prédominance, là comme partout, de la représentation sur la réalité. Mais qu’on se le dise : qui se bat par les images aura de l’influence dans un monde d’images, et contribuera à renforcer ce monde, contre lequel par ailleurs nous luttons.

L’influence par le symbole est peut-être nécessaire, aussi, à la lutte ; mais lorsqu’elle demeure si négligeable et si parallèle qu’elle échoue à enrayer une destruction bien réelle, il n’est plus possible de s’en tenir là. Alors se repose la vieille question des moyens et des fins.

Toute l’équivoque vient de ce que nous souhaitons obtenir des conséquences pratiques par des moyens symboliques : faire cesser le travail des machines en infléchissant à notre égard l’opinion publique, qui ainsi gagnée à la cause infléchira elle-même le gouvernement, qui par crainte de la « mauvais presse » qui découlerait de leur obstination ordonnera aux différents acteurs économiques et politiques du projet de cesser les travaux. Nous voulons être indirectement efficaces. Mais il y a là une contradiction dans les termes. Est efficace ce qui va au but par les moyens les plus directs. Notre but est de faire cesser les travaux du barrage. La réprobation morale de la violence doit laisser place à une stratégie d’ensemble. Tous les fronts de tous les mondes doivent être occupés. Celui des images, éminemment contemporain, en est un. Beaucoup plus désuet, comme tout ce qui s’exerce sans médiation, le sabotage en est un autre.

On ne mesure pas la force et la justesse d’une lutte aux moyens employés, qu’ils soient violents ou non. Il faut laisser l’image de la résistance pacifiste populaire contre la violence d’État comme modèle de la lutte aux journalistes amateurs de clivages simples. On considérera peut-être les chances de réussite d’une lutte à sa capacité à ne jamais se laisser réduire à un principe – à une image –, mais à occuper tous les principes et toutes les images – et donc à les subvertir. Cessons de nous enfermer dans des identités figées et pensons plutôt à comment agir de conserve, divergentes méthodes pour un objectif identique : l’abandon immédiat et définitif du projet de barrage, l’expropriation du Conseil Général et la réappropriation de la forêt de Sivens.

Victoria Xardel, Aurélien Berlan

Sans Aucune Retenue, Journal de la forêt de Sivens n°5/7

29 octobre 2014

Tremble carcasse, si tu savais où je te mène !

Thierry Carcenac s’interroge sur les futurs investissements :

« Si tous les chantiers qui déplaisent doivent être protégés ainsi, où va-t-on ? »

La Dépêche du Midi, 27 octobre 2014.

Il faut un mort pour que le déménageur en chef du territoire dans le Tarn se pose une grande question existentielle : où va-t-on, en effet, si on ne peu plus bétonner tranquillement ? s’il faut à chaque fois passer sur les cadavres des opposants ?

Cette engeance, toujours aussi imbue de son pouvoir, se demande en réalité : « où va-t-on si les gens se mêlent de leurs affaires et que je ne peux plus m’en occuper à leur place (et m’en mettre plein les poches avec mes petits copains) ? »

La même pourriture, suite à la publication du rapport d’expert qui confirmait en tous points l’analyse critique du projet de barrage par les opposants, concédait qu’en effet il s’était quelque peu trompé, mais que de toute façon, les sommes engagées pour les études et les travaux étaient déjà trop considérables pour gâcher en pure perte tout ce bon argent public en faisant machine arrière : « bien sûr, je fais n’importe quoi, mais je le ferais jusqu’au bout ! »Cette pathologie dans l’argumentation, cette logique de la déraison a déjà été bien analysée :

« On connaît cette histoire de l’homme qui a prêté un chaudron à un ami et qui se plaint, après avoir récupéré son bien, d’y découvrir un trou. Pour sa défense, l’emprunteur déclare qu’il a rendu le chaudron intact, que par ailleurs le chaudron était déjà percé quand il l’a emprunté, et que de toute façon il n’a jamais emprunté de chaudron. Chacune de ces justifications, prise isolément, serait logiquement recevable. Mais leur empilement, destiné à mieux convaincre, devient incohérent. Or c’est précisément à un semblable empilement d’arguments que se trouve régulièrement confronté quiconque s’interroge sur l’opportunité d’une diffusion massive de telle ou telle innovation technique.

Dans un premier temps, pour nous convaincre de donner une adhésion pleine et entière à la technique en question, ses promoteurs nous expliquent à quel point celle-ci va enchanter nos vies. Malgré une présentation aussi avantageuse, des inquiétudes se font jour : des bouleversements aussi considérables que ceux annoncés ne peuvent être entièrement positifs, il y a certainement des effets néfastes à prendre en compte. La stratégie change alors de visage : au lieu de mettre en avant la radicale nouveauté de la technique concernée on s’applique à nous montrer, au contraire, qu’elle s’inscrit dans l’absolue continuité de ce que l’homme, et même la nature, font depuis la nuit des temps. Les objections n’appellent donc même pas de réponses, elles sont sans objet. Enfin, pour les opposants qui n’auraient pas encore déposé les armes, on finit par sortir le troisième type d’argument : inutile de discuter, de toute façon cette évolution est inéluctable. Ce schéma ne cesse d’être reproduit. »

Olivier Rey, Nouveau dispositif dans la fabrique du dernier homme, revue Conférence, juin 2012.

Au Testet comme ailleurs, tous les Carcenac nous font le même coup du chantage à la démesure : « la machine est lancée et elle est trop grosse pour qu’on puisse l’arrêter. » Ce qui en dit long sur leur condition d’esclave des dispositifs économiques et techniques qu’ils manigancent et surtout sur l’ambition grandiose qu’ils ont de nous rendre tous semblables à eux-mêmes, à nous faire vivre dans leur monde où la nature et les hommes marchent au pas cadencé de l’économie et de la machine

Face à d’aussi répugnantes perspectives, face à ce « monopole de la violence légitime » qu’exerce quotidiennement l’État de droit et l’économie de Marché en vue du développement infini de la société industrielle, la violence des « virulents », des « radicaux », des « casseurs » ou des « black blocks » (rayez les mentions inutiles) paraît bien dérisoire et n’est qu’un juste retour des choses.

Cette atteinte quotidienne à notre liberté et autonomie, qui crève les yeux à travers les déclarations des politiciens, nous ne la voyons pas tellement elle est mise à distance par la démesure de la Mégamachine. D’abord en tant qu’ « utilisateurs finaux » de ses produits, nous ne voyons plus la violence qu’elle exerce au loin– voire même juste à côté de chez nous – pour fonctionner, tant elle est cloisonnée. Derrière la commande passée sur Internet, qui voit les intérimaires sous-payés courir dans les entrepôts géants et les camionneurs s’épuiser sur les autoroutes, par exemple ? Cette brutalité est également intériorisée dans les rapports sociaux, d’abord à travers la soumission qu’implique le salariat et sa hiérarchie indiscutable. Mais de plus en plus aussi à travers les habitudes que nous contractons du fait de l’usage d’un nombre grandissant de machines dans notre vie quotidienne, d’un fonctionnement régulier, prévisible, fluide et sans heurts du cours de l’activité sociale. L’organisation générale de la société, d’une ramification et d’une complexité incommensurable, nous a habitué à une existence bien réglée, à un fonctionnement de la vie bien policé, à une activité qui roule et qui roule d’ailleurs d’autant et toujours plus vite qu’elle est toujours mieux réglée, policée et interconnectée.

Est maintenant perçue comme « violence » toute interruption de la machinerie, toute irruption de l’inattendu, de l’imprévu, du hors-cadre et du hors-norme. Ce qui dérange l’organisation et le programme ; crée des tensions et des heurts dans le fonctionnement. Que la surprise de la vie se manifeste et c’est le scandale. Et pour que cette « violence » cesse, il faut étendre toujours plus avant la rationalisation de nos existences, de nos activités et mettre en coupe réglée leur contexte.

La violence de l’organisation, qui tranquillement contraint, canalise, embrigade, oppresse, exploite et aliène le mouvement autonome de la vie, de notre vie et ses conditions, est maintenant perçue comme la normalité, l’ordre des choses, le calme cours de la vie, la paix. La machine est le modèle, la vie doit s’y conformer, jusqu’à la raideur de l’automate.

« Je lance un appel au calme » nous dit pour conclure le pyromane-pompier Carcenac.

Nous sommes calmes depuis longtemps : nous sommes calmement en colère contre cette vie corsetée et sérieusement déterminés à faire barrage à tous les agités du bétonnage du territoire et des « Zones d’Aménagement Différés », les excités de l’innovation et du progrès, les compulsifs de la vitesse à haut débit et de la circulation en flux tendus, les hystériques de la croissance infinie et du « redressement productif », les fanatiques de l’aliénation à la société capitaliste et industrielle.

Occupons et habitons la vallée du Tescou, reconstruisons là et partout ailleurs notre vie, et faisons nôtre ce pays.

Bertrand Louart, menuisier-ébéniste

Sans Aucune Retenue, Journal de la forêt de Sivens n°6/7

30 octobre 2014

« Aménager mais protéger »

Publi-communiqué du Conseil Général du Tarn publié dans la Dépêche du Midi du 1er novembre 2014.

Pour comprendre comment ils aménagent, il suffit de voir comment ils protègent. Au moment de sa parution, le titre de ce publi-communiqué révélait bien que « l’aménagement du territoire » détruit. Depuis le 25 octobre, on sait désormais ce que signifie protéger. Détruire mais tuer : voilà la propagande du Conseil Général du Tarn.

Protéger la croissance

Recréer la nature

Le publi-communiqué du conseil général du Tarn paru le premier octobre dernier dans le torchon de La Dépêche du Midi est un bijou d’arrogance. Il inverse totalement les choses en présentant les saccageurs comme des écologistes et les opposants comme des saccageurs. Mais il a toutefois un grand mérite. Non pas de mettre en évidence les copinages entre notables (les élus et la presse), le cynisme et les mensonges des dominants (nous connaissons déjà tout cela), mais plutôt de nous montrer avec quelle facilité les communiquants du conseil général retournent la situation en utilisant le même langage technique et scientifique que les environnementalistes. Derrière chaque langue, il y a une vision du monde. Ce langage qui se veut neutre et objectif est celui de ceux qui gèrent ce monde. Il décrit et analyse les paysages, la nature, les activités humaines, les relations humaines de telle sorte que tout aille dans le sens du développement économique et du progrès scientifique et industriel.

En agriculture, par exemple, la campagne est désormais mesurée et chiffrée dans ses moindres détails. Depuis quelques années, l’ensemble des terres agricoles (champ cultivé, prairie, bois, causse, estives, etc.) est photographié par vue aérienne. Ces photos sont numérisées et chaque agriculteur doit déclarer tous les ans ce qu’il fait sur ses terrains (quelle culture ? quelles bêtes ? combien ?). Ces déclarations sont enregistrées dans des bases de données de l’administration. Un pré devient alors un « îlot », un arbre devient un « élément paysager », et un troupeau qui pâture devient un « chargement » qu’il convient de maîtriser dans un « plan de gestion pastorale ». Il n’y a plus un bout de paysage auquel on n’attribue pas une valeur, une réalité augmentée, quelque part dans l’ordinateur d’un bureaucrate : un potentiel agronomique, un atout touristique ou une biodiversité remarquable. Cette façon de simplifier et d’appauvrir la réalité, de tout transformer en chose, permet de comparer n’importe quel endroit avec n’importe quel autre et d’en faire ce que l’on veut. On peut ainsi échanger tel endroit contre tel autre, on peut même détruire telle « zone humide » pour la « recréer » artificiellement ailleurs.

Cet univers technocratique, c’est la violence normale du monde moderne. Quelle que soit la taille d’un projet d’aménagement, que la destruction à laquelle on assiste soit petite ou grande, tout ce que l’on peut dire, si l’on n’utilise pas le langage des gestionnaires, est considéré comme irrationnel, subjectif, emprunt de sentiments intempestifs. On ne décide plus de nos conditions de vie (là où on habite, comment on travaille, comment on vit avec nos voisins, etc.). Les décisions qui ont le plus de conséquences sur nos vies dépendent d’experts et de programmes nationaux ou européens. Ainsi, le mode de vie moderne exige de ne pas trop s’attacher à ce qui nous entoure et de s’adapter sans cesse aux évolutions de ce monde et aux exigences de la relance de l’économie.

Pour continuer à lutter contre ce monde, contre cette vision scientifique et économique de la vie, on peut peut-être s’appuyer plus sur ce qu’a pu produire l’ancienne culture rurale, sur ce qu’elle avait d’universel dans ses modes de vie sans éluder ses mauvais aspects, sans idéaliser.

Il ne s’agit pas de se conformer à un ancien modèle, ni d’opposer les gens nés ici à ceux qui viennent d’ailleurs ou les ruraux aux citadins. Il ne s’agit pas non plus de mettre sur un piédestal le monde agricole actuel. Il n’est pas l’héritier de cette culture rurale mais plutôt son fossoyeur (certains agriculteurs le regrettent, d’autres pas du tout).

Il s’agirait plutôt de voir si notre hostilité à la société industrielle ne pourrait pas se nourrir en partie d’une culture qui lui a toujours été réfractaire. Si l’on veut rompre avec la vie hors-sol et administrée d’aujourd’hui, il y a sûrement des enseignements à tirer d’une culture qui a vécu plusieurs milliers d’années sous diverses formes avant de s’auto-dissoudre dans la société de consommation.

Un berger qui a transhumé au Testet

Sans Aucune Retenue, Journal de la forêt de Sivens n°7/7

31 octobre 2014

De l’abattoir au laboratoire

Place à la gestion de l’ « affaire Sivens »

L’affaire du barrage de Sivens, parce qu’il s’agit d’un projet modeste d’aménagement du territoire comme il s’en réalise tous les mois dans les campagnes de France, a cela d’exemplaire que selon son issue, elle pourrait constituer un paradigme pour les autres résistances à ce nouveau genre de destruction massive qui dévaste nos pays. Destruction aujourd’hui protégée par les différents dispositifs de récupération verte (cf. « Aménager mais protéger et recréer », publi-communiqué du Conseil général du Tarn publié dans La Dépêche du Midi du 1eroctobre 2014) et les parodies ordinaires de démocratie. Avec Sivens, ces pantomimes ont volé en éclat, et le véritable enjeu de la contestation, qui va bien au-delà de la réalisation ou non de ce barrage, peut enfin se formuler : comment voulons-nous vivre ? Dans les temps qui viennent, le gouvernement s’apprête à poser la question aux citoyens français : que voulez-vous ? Aujourd’hui la vie est simple : les décideurs décident, les citoyens consomment. Voilà la démocratie. Cela ne vous plaît plus ? Regardez-les, ces zadistes, qui cultivent leurs légumes et vivent dans leurs cabanes, est-ce vraiment ainsi que vous voulez vivre ?

Au milieu des années 1980, la contestation suscitée par le grand projet de nucléarisation de l’Hexagone a pris au dépourvu les décideurs, habitués à ce que toutes les horreurs sortant de leur imagination mortifère aient été réalisées après guerre dans un grand consensus communo-gaulliste en faveur du « progrès ». Embarrassé, le ministère de l’environnement a demandé l’aide de la science sociologique pour endiguer l’opposition grandissante : comment donner un vernis démocratique aux projets mûrement imposés par les décideurs ? La réponse, on la connaît : il faut faire de la « concertation », organiser des « forums hybrides » associant les représentants de l’État aux délégués des associations et autres organisations para-gouvernementales, afin que la « société civile » puisse discuter et par là même valider démocratiquement les décisions déjà prises par la technocratie. Il faut créer de toutes pièces des associations afin que, lors de ces débats, il y ait des acteurs de la « société civile » favorables aux projets des élites et que les journalistes puissent dire qu’« en bas » aussi, il y a du débat, que les choses sont complexes, très complexes, et qu’il vaut mieux laisser l’État savant s’en charger. Et c’est ainsi qu’un polytechnicien a fondé « l’Association des écologistes pour le nucléaire »… Très vite, il est devenu clair que toutes ces associations commençaient leur carrière comme les syndicats ouvriers l’avait achevée : comme des organes de gestion de la contestation. Certains mouvements d’opposition conséquents ont commencé à refuser de participer à ces parodies de débat public. La grande concertation lancée par la Commission Nationale du Débat Public (« CNPD, participer, c’est accepter ») à propos des nanotechnologies a ainsi été rigoureusement sabotée, de même que celle relative à l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure : les premières mises en scène de débat public furent tant perturbées que les autorités durent renoncer à tenir les suivantes.

Carcenac, dont l’asthénie mentale est sans doute due aux 35 années de magouilles réussies au Conseil général, n’imaginait pas que sa baronnie puisse être contestée. Ce que les mafias nucléaires et scientifico-industrielles quémandent depuis des années, l’association locale de contre-expertise écologiste l’offrait sur un plateau : un « débat public » qui aurait permis de dire que la « société civile » avait été entendue. Mais il a craché dans cette main tendue. L’État national est moins stupide : il va faire appel à sa spécialiste de la « démocratie participative », Ségolène Royal. Le scénario est ficelé d’avance : il y aura une « concertation » avec « toutes les composantes » du mouvement, sauf bien sûr celles qui « refusent le dialogue » et seront qualifiées, dans ce « Grenelle de Sivens », de « minorité d’extrémistes hostiles à la démocratie ». Il en résultera à coup sûr qu’il faut quand même faire le barrage, mais en plus petit – cette fois sera saisie la seconde perche tendue par le collectif Testet, que la passion de la contre-expertise a conduit à dénoncer un projet non pas inacceptable mais surdimensionné. Et la vallée du Tescou sera démocratiquement aménagée.

Il en va ici comme partout ailleurs. La radioactivité, même à faible dose, n’en est pas moins mortelle pour le genre humain ; tout comme pour les abeilles on sait aujourd’hui que les infimes traces de pesticides sont plus dangereuses que les intoxications massives. Depuis le 26 octobre, on sait aussi que les armes à « létalité réduite » tuent – mais qu’au fond, personne n’en est responsable. Le renard accuse le piège, il ne s’accuse pas lui-même. Nous voulons rappeler cette banalité oubliée : Mesdames et Messieurs les ministres, potentats locaux, policiers, négociateurs en tout genre, l’État c’est vous.

Et puis y a tous ces écolos (bis)

Qui veulent un monde réglo (bis)

La fausse concertation, on connaît la chanson

La belle dépossession, à bas les normes, à bas les normes

La belle dépossession, à bas les normes et la gestion

(Sur l’air de La Carmagnole)

Matthieu Amiech, Aurélien Berlan, Caroline Bernard,

Michela Di Carlo, Michel Gomez,

Marie-Christine Le Borgne, Victoria Xardel

.

Téléchargez la collection complète du journal au format PDF:

Sans Aucune Retenue

.

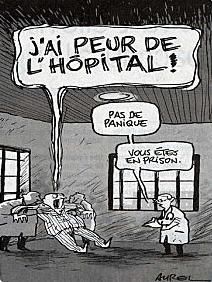

Un homme âgé de 32 ans s’est suicidé, vendredi matin à l’UHSA (Unité Hospitalière Spécialement Aménagée) de Lyon. Alors que des rondes du personnel soignant ont lieu tous les quart d’heure, il aurait profité de ce court instant pour mettre fin à ses jours, peut-être au moyen de la cordelette d’un pantalon et d’un drap.

Un homme âgé de 32 ans s’est suicidé, vendredi matin à l’UHSA (Unité Hospitalière Spécialement Aménagée) de Lyon. Alors que des rondes du personnel soignant ont lieu tous les quart d’heure, il aurait profité de ce court instant pour mettre fin à ses jours, peut-être au moyen de la cordelette d’un pantalon et d’un drap.